Archive for the ‘その他の交通事故関連コラム’ Category

交通事故の休業損害は主婦(家事従事者)でも請求できる?裁判例を交えて解説

今回は、交通事故の被害に遭った場合に加害者側に賠償を求められる費目(治療費や慰謝料など)の中から、家事従事者の休業損害について、裁判例を交えて解説します。

主婦(家事従事者)の方が、交通事故による受傷のため家事ができなかった場合、一定の要件を満たせば、家事従事者の休業損害が認められることになります。

実務家の中では、このような家事従事者の休業損害は共通認識としてありますが、一般的にはそこまで広く知られていないという印象です。

これは、給与所得と異なり、家事労働自体には収入がないため、家事労働と休業損害が結びつきづらいことが背景にあるように思われます。

また、家事従事者の休業損害は、女性だけでなく男性についても認められることには注意が必要です。

「家事従事者」という用語はその表れで、妻ないし主婦であることに重きを置いていないことが分かります。

1.家事労働を金銭評価できるか否か

かつては、家事労働自体は現実収入を生むものではなく、事故によって収入の減少が生じるわけでもないことから、専業主婦を念頭におき、交通事故による後遺障害が残存してしまった場合において主婦に逸失利益が認められるか否かが争点となっていました。

逸失利益を否定する裁判例(大阪地裁昭和42年4月19日判決)は、次のとおり判示しています。

「主婦にも逸失利益を認める見解があるけれども、一般に逸失利益と呼ばれるものは、被害者が有していた稼働能力の抽象的価値自体の喪失による損害ではなくして、被害者が稼働能力を喪失したために将来収得することができたはずの収入を喪失したことによる損害を意味するのであるから、家事労働にのみ従事し独自の収入を得る見込みのほとんどない主婦につき、逸失利益を肯定するのは正当でないと考える。またかような意味での逸失利益ではなくして、稼働能力の抽象的価値自体の喪失による損害を財産的損害とみてこれを逸失利益と同様に取り扱うべきであるとする見解もあるが、稼働能力の抽象的価値自体の喪失から生ずる損害の本質は、非財産的なものと解するのが相当であるから、この見解も採用できない。」

しかしながら、同じく現実収入のない幼児の逸失利益の算定が最高裁で肯定されるようになり、また、有職者の損害額と専業主婦の損害額との間に大きな差が生じることの不合理性等が指摘されるようになりました。

その後、最高裁(昭和49年7月19日判決)は次のとおり判示し、現在の実務もこれに沿って運用がなされています。

「おもうに、結婚して家事に専念する妻は、その従事する家事労働によつて現実に金銭収入を得ることはないが、家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから、妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を挙げているのである。一般に、妻がその家事労働につき現実に対価の支払を受けないのは、妻の家事労働が夫婦の相互扶助義務の履行の一環としてなされ、また、家庭内においては家族の労働に対して対価の授受が行われないという特殊な事情によるものというべきであるから、対価が支払われないことを理由として、妻の家事労働が財産上の利益を生じないということはできない。のみならず、法律上も、妻の家計支出の節減等によって蓄積された財産は、離婚の際の財産分与又は夫の死亡の際の相続によって、妻に還元されるのである。かように、妻の家事労働は財産上の利益を生ずるものというべきであり、これを金銭的に評価することも不可能ということはできない。」

2.家事従事者の休業損害についての算定方法

次に、家事従事者の休業損害を計算するにあたり、基礎収入額(年収)をどのように考えるかが問題となります。

本来であれば、家事従事者が置かれている個別の家事労働の状況により、その質と量に応じて具体的に基礎収入額を認定すべきですが、このような認定に役立つ証拠は容易に得られないこと等から、一般的な統計資料(賃金センサス)を利用せざるを得ないのが実状でありポイントです。

裁判例では、①女性労働者の全年齢平均・賃金額を基礎とする例、②被害者の年齢に対応する女性労働者の全年齢平均・賃金額を基礎とする例が多いという印象です。

いわゆる「赤い本」と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)では、①の方式が記載されています。

この点、高齢の家事従事者について、裁判例では、平均賃金から2割程度減額したものを基礎収入額とする例もありますが、高齢者であるからといって一律に低い金額で評価すべきではなく、家事労働の実態を考慮して適当な金額を定めるべきです。

また、家庭を離れて他の職場で労働(兼業)している家事従事者については、現実の収入額と家事労働(労女性労働者の平均賃金額)のいずれか高い方が休業損害として認定されるのが一般的です。

裁判例(神戸地裁平成14年1月17日判決)では、事故前3ヶ月の収入が日額1826円しかなかった被害者について、加害者からは現実の収入額を基礎収入額として採用するべきとの主張がなされていたものの、次のとおり判示し、女性労働者の平均賃金額を基礎収入額として採用しています。

「休業損害証明書(乙3)によれば、原告の事故前3か月の収入の合計額は16万8015円であるから、これを92日で割ると、1日当たりの収入額は1826円となる。しかしながら、原告本人尋問の結果によると、原告は、働きながら実家で病気の父親の透析などの介護をしていたことが認められるから、休業損害を算出するにあたっての年収としては、女子労働者学歴計29歳の年収額332万7200円を用いるのが相当である。」

次に、家事従事者の休業損害についての具体的な算出方法ですが、①収入日額に実通院日数を乗じる方法、②収入日額に治療期間を乗じた上で一定の割合(支障割合等)を乗じる方法があります。

私見ですが、家事に支障が生じるのは通院日に限られないことを踏まえると、②の方が実態に合った計算方法であるように思います。

3.一人暮らしの場合

家事労働が財産上の利益を挙げていると評価されるのは、それが他人のために行う労働である場合であり、自分自身の身の回りのことを行うことはこれに当たりません。

そのため、一人暮らしの被害者については、基本的に家事従事者の休業損害が認められないことになります。

しかしながら、特殊な事例として、事故前は夫と2人暮らしであり、事故によって夫を亡くして1人暮らしをしていた被害者について、次のとおり判示し、家事従事者の休業損害を認めた裁判例(名古屋地裁平成23年4月1日判決)はあります。

「原告X1は、本件事故当時、Aと二人暮らしであり、自分とAのために家事を行っていたと認められるところ、Aは本件事故により本件事故の日に死亡したため、原告X1は上記休業期間である89日間については、独り暮らしとなり、他人のために家事を行うという状況ではなくなっている。このように、自分のためだけの家事を行う人については、原則として、家事を行えなくなったことによる休業損害は認められないというべきである(なお、自分のための家事ができないために家政婦などの補助者を雇わなければならないというようなことがあった場合には、その費用が積極損害と認められることはあり得ると考えられる。)。しかし、本件に関しては、原告X1は、本件事故前は夫であるAのために家事を行っていたのであり、夫のために家事に従事しないのであれば他で働いて収入を得るという選択肢もあったと考えられる。そして、本件事故により家事を提供する相手であるAを死亡させたのが被告であることを考慮すれば、本件事故以降原告X1が独り暮らしの立場になったからといって、休業損害を認めないのは相当ではないというべきである。」

4.男性の家事従事者について

社会の変化に伴い、家事労働に従事する男性が増えてきたこと、女性も外に仕事を持つことが多くなってきたこと、同じ内容の家事労働をしながら女性に限って休業損害を認めるのは不平等であること等から、男性についても、家事従事者の休業損害を認めることが一般的です。

ただ、依然として、男性が家事をするというイメージは、女性のそれよりも一般的でないことから、交渉や訴訟の場面において、女性よりも立証の必要性は高くなるという印象です。

男性の家事従事者についても、その算定方法は女性と同様です。

以下、兼業主夫の被害者について、次のとおり判示し、家事従事者の休業損害を認めた裁判例(名古屋地裁平成30年12月5日判決)を紹介します。

「原告X1は、本件事故前は、ダンスのインストラクターをするなどして1月当たり4万円程度の収入も得ていたが、そのほかの時間は、平成20年頃から交際し同居するUのために炊事や洗濯等の家事を行い、生活費についても、基本的には空港職員として勤務するUの給与に頼っていたものと認められるから、兼業主夫の状況にあったということができる。これに対し、被告らは、原告X1に主夫としての休業損害は認められない旨主張するが、原告X1とUの生活状況は上記のとおりであり、その関係性も、同居期間に照らすと婚姻に準ずる内縁関係といい得るものであるから、被告らが主張する原告X1が男性であることやUと婚姻をしていないことといった事情は、原告X1の家事労働について休業損害を認める妨げにはならないというべきである。したがって、原告X1の家事労働について、本件事故と相当因果関係の認められる範囲で休業損害を認めるのが相当である。」

5.まとめ

今回の記事では、家事従事者の休業損害について説明をしましたが、いかがでしたか。

家事従事者と一口にいっても、フルタイムで働いている場合、パートタイムで働いている場合、介護を要する老人と子供を抱えている場合、フルタイムで稼働する子供夫婦に代わって孫の面倒を見ている高齢の被害者である場合等、その態様は様々です。

家事に関する休業損害を請求するにあたっては、これらの家事の実態や損害額の算出方法を適切に主張・証明する必要があります。

そのため、保険会社に対して家事に関する休業損害の主張をされたい場合には、請求が認められる可能性を上げるためにも、交通事故を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。

また、相手方保険会社から賠償金の提示がなされた際、示談することについて悩まれた場合も、適切な解決のため、交通事故を専門とする弁護士に相談するべきであるといえます。

私たちの弁護士法人優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

また、弁護士特約でご依頼いただくことも可能で、後遺障害の申請についてもサポートしております。

全国からご相談(電話・WEB相談等)いただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

【関連記事】

弁護士に依頼することで示談金が増額した事例~頚椎捻挫・後遺障害14級9号・専業主婦~

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故における症状固定について解説!

今回は、交通事故における「症状固定」について解説します。

保険会社は、例えばむち打ち等のお怪我を負った交通事故被害者の方の場合、事故後3ヶ月~6ヶ月を経過すると、治療を打ち切るよう促してきたり、実際に治療費を打ち切ったりしてくることがあります。

これは主として、被害者の方が症状固定したと判断したことを理由とするものですが、当の本人である被害者の方は、症状固定の概念についてよく分かっていないことが多いという印象です。

私たちが症状固定についてご説明した際、「そのような説明は保険会社から全くされませんでした」と言われる被害者の方もいらっしゃいます。

症状固定という概念は、損害賠償論の中でも基本的かつ重要な概念になりますので、交通事故の被害に遭われて怪我をされた方は、本記事をご覧いただき、症状固定について理解しておくことをお勧めします。

1.症状固定とは

症状固定とは、文字どおり症状が固定した状態をいいます。

事故により傷害を負った場合、通常、治療を継続していくことにより徐々に症状が改善していきます。

その後、症状が残るとともに、かつ治療を継続してもその症状が改善しなくなってしまった状態を症状固定といいます。

この症状固定の意義について触れている裁判例をご紹介します。

⑴ 横浜地裁平成23年10月25日判決

「・・原告は、平成19年5月10日にA病院において症状固定と診断されたこと、また、B接骨院での施術も、平成19年5月9日には治療期間が5か月に及び長期になったことからとの理由で治療が中止されたこと、前記症状固定後はA病院での治療は一旦終了し、再度受診したのは5か月後の同年10月であったこと、平成20年4月7日付診断書は原告の依頼により作成されたことなどの事情によれば、原告の頚部痛は、最初の症状固定日の時点で、それ以上の治療効果が期待できない状態であったと推認できるから、頚部痛についても平成19年5月10日に症状固定したものと認めるのが相当である。」

⑵ 大阪地裁令和5年2月7日判決

「症状固定とは、それ以上の治療を継続しても医学的に治療効果を得ることが見込まれない状態をいうものであるが、上記症状経過によれば、平成30年10月時点から歩行状態(T字杖歩行)に著変がなく、この頃には症状固定に至っていたと評価することも十分に考え得る。もっとも、平成30年10月以降のK病院における通院リハビリは、同病院医師の判断に基づいて継続されたものと推察できる上、「筋力upしてきている」(甲19:25頁)、「筋肉痛↓」(同26頁)など全く治療効果が得られなかったとまでは認められないことによれば、平成31年3月29日までの通院リハビリ(K病院)について本件事故との間に相当因果関係がないとまではいえない。他方で、被告Y1は、その後も令和元年11月28日までH医療センターに通院しているが、その通院は「骨頭壊死と股関節症のフォロー」のためのものであり(甲15:287頁)、治療効果を得るための積極的治療行為が行われたものではないから、令和元年11月28日を症状固定日とすることはできず、以上によれば、被告Y1の損害については、平成31年3月29日を症状固定日とし、同日までの入通院治療につき本件事故との間に相当因果関係があるものとして算定するべきである。」

2.症状固定と損害賠償額

治療費との関係で重要なことは、症状固定「後」、原則として、仮に通院を続けていても、その費用は事故による損害の範囲内とは認められないということです。

上で述べた症状固定の意義を前提にすると、症状固定後の治療というのは、効果がなく、症状を改善させるものではないということになるためです。

休業損害や傷害慰謝料についても、原則として症状固定後は考慮されません。

このように、症状固定の時期をいつの時点にするかによって、損害賠償額に差が生じることから、症状固定時期がいつなのかが争点になることは多いです。

争点になる場合、通常、加害者側からは、被害者が主張する症状固定時期よりも早い時期に症状固定していたとの主張がなされます。このように主張することによって損害賠償額を減らそうとしてくる訳です。

また、後遺障害等級の認定申請は、担当医から症状固定の診断を受けた後に行うことができます。

そのため、被害者としては、治療によって症状が改善傾向にあるか、どの時点で後遺障害の認定申請をするかを総合的に考慮して、担当医と相談の上、症状固定の診断を受け、後遺障害診断書を作成してもらうか検討することになります。

3.手術による症状の改善が見込まれる場合

やや応用的な話になりますが、手術による症状の改善が見込まれるものの、身体に与える負担を考えると手術を受けたくないという意思が被害者にある場合、症状固定時期についてはどのように考えればよいかという問題が生じます。

これは例外的なケースですが、手術をしないで症状固定にすれば重い後遺障害等級が認定されて賠償金額が大きくなる可能性がある一方、手術をすれば症状が改善し軽い後遺障害等級しか認定されず賠償金額が少なくなる可能性がある場合に争点となり得ます。

争点になる場合、被害者側からは手術をしないでも症状固定になると主張し、加害者側からは手術をしなければ症状固定にならないと主張することになります。

一見、症状が改善する可能性のある治療方法が存在する以上、症状は固定していないと考えるのが素直であると思われます。

ただ一方で、身体の負担を考えると手術を受けたくないという被害者の意思も尊重すべきであるように思われます。

この点について判示している裁判例を、ご紹介します。

⑴ 東京地裁平成24年3月16日判決

「治療(特に手術)は、その性質上、身体への侵襲を伴うものであり、また、その効果の確実性を保障することができないものであるから、交通事故の被害者に対し、治療を受けることを強制することはできない。したがって、一般的に考えられ得る治療をすべて施しても症状の改善を望めない状態に至らなければ、症状固定とはいえないとすることは相当でなく、被害者がこれ以上の治療は受けないと判断した場合には、それを前提として症状固定をしたものと判断するほかなく、治療の内容及び身体への侵襲の程度、治療による症状改善の蓋然性の有無及び程度、被害者が上記判断をするに至った経緯や被害者の上記判断の合理性の有無等を、交通事故と相当因果関係のある損害の範囲を判断する際に斟酌するのが相当である・・以上を踏まえて検討するに、本件においては、上記(1)で認定した治療経過等に照らし、原告は、平成22年4月22日に症状固定に至ったものと認めるのが相当である。そして、上記(1)で認定したとおり、原告には、上記症状固定後も、右手関節の変形癒合(橈骨短縮変形)、これによる疼痛・可動域制限、右手の握力低下の症状が残存しているところ、右手関節の可動域(他動)は健側の可動域(他動)の2分の1以下に制限されていることから、症状固定後の上記症状は、後遺障害等級表でいえば10級10号に該当するものと認められる。」

⑵ 東京地裁平成24年7月17日判決

「被告らは、偽関節手術により症状が改善する可能性があることを理由に、原告の症状はまだ固定していない旨を主張する。被告らの上記主張の実質は、交通事故による受傷が治療によって改善する見込みがある以上、当該治療を受けた後に、症状の固定の有無を判断し、症状が固定したと認められる時点で残存している症状を後遺障害として評価すべきであり、当該治療を受けない限り、被害者の症状を後遺障害として評価し、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料を認めることは許されないとすることにある。しかしながら、被害者が身体の侵襲を伴う手術を拒んでいるということを理由に、直ちに症状固定や後遺障害の存在を否定し、被害者に残存した症状による損害の発生を一切否定することは、実質的に、被害者に対して身体の侵襲を伴う治療を強いる結果となり、また、加害者を不当に利することにもなりかねず、相当ではない。そうすると、被害者が治療効果の期待できる手術を拒んでいる場合であっても、そのことを前提に症状固定を認めてその時点の症状を後遺障害として評価すべきであり、治療効果を期待できる手術を被害者が受けなかったことについては、交通事故と後遺障害(後遺障害による損害)の相当因果関係の有無・範囲や過失相殺の検討において考慮するのが相当である。したがって、被告らの上記主張は採用することはできない。」

このように、上記裁判例では、症状が改善する可能性のある治療方法が存在していても、(被害者がそれ以上の治療を拒否する等により)現実的に治療することが難しい場合には症状固定であると判断されています。

4.まとめ

実務では当たり前のように使われている症状固定について解説しました。

基本的かつ重要な概念ではありますが、どの時点で症状固定であるかを判断するのは容易なことではありません。

自覚症状については被害者の方しか感じることができず、第三者からは分からないということも、判断を難しくしている一要因であるものと思われます。

そのため、保険会社から治療費を打ち切られた場合に、一般の方が症状固定時期について保険会社に反論することは難しいと思いますから、症状固定時期について主張をされたい場合には、主治医や交通事故を専門とする弁護士に相談するべきであるといえます。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

知らないと損する!?交通事故後の代替労働力に関する費用の請求

今回は、交通事故後に発生した代替労働力に関する費用(代替人件費)の請求について紹介します。

代替労働力に関する費用とは、交通事故の被害者である自営業者(個人事業主)が、事故の怪我によって全部又は一部働けなくなった分を補うために発生した人件費のことをいいます。

この代替労働力に関する費用が認められない場合、不合理な事態が生じることになります。

例えば、個人で新聞配達業を営んでいた方が、交通事故による傷病のため配達を行うことができなくなってしまったというケースを考えてみましょう。

このとき、新聞配達業を休業して現実に収入が喪失してしまった場合、通常は休業損害が認められることになります。

では、人件費をかけて代行の配達要員を補充することで、新聞配達業の休業を回避した場合はどうでしょうか。

この場合は休業していないことから収入が喪失しておらず、先程の意味での休業損害は認められないことになります。

そのため、ここで仮に代替労働力に関する費用が損害として認められないとなると、損害の拡大を防ぐために人員を補充した方が損をしてしまう結果となり、不合理であることが分かります。

そこで今回は、代替労働力に関する裁判例を紹介するとともに、当事務所が取り扱った代替労働力に関する事例を紹介します。

1.代替労働力に関する費用の裁判例

代替労働力に関する費用の裁判例として、「東京地方裁判所平成25年7月16日判決」交通事故民事裁判例集46巻4号915頁を紹介します。

この裁判例の事例では、東京都にクリニックを開業している内科医師である原告が、タクシーに客として乗車していたところ、運転手の過失でタクシーが走行中にスリップし、中央分離帯の側壁に衝突してしまい、頭部打撲、頚椎症、歯牙欠損等の傷害を負ったという事案です。

原告は、本件事故前から、もともとD医師に対して自身のクリニックでの週3回1時間の診療を依頼していました。

本件事故後、原告は通院する必要があったことや長時間の診療に耐えられなかったことにより、D医師に対して、上記のもともとの診療時間の他に、週3日合計9時間の代診を依頼せざるを得ず、その結果、追加分の代診費用として合計90万円をD医師に支払いました。

そのため、代替労働力に関する費用として90万円を請求したものです。

一方、被告側は、代診費用を支払うことで診療を行い、収益を上げておきながら、一方で収益を考慮せずに人件費を請求するのであれば、不当に利益を得ることとなるなどとして、代替労働力に関する費用の請求は認められないとの主張を展開しました。

これに対して、裁判所は、次のとおり判示し、代替労働力に関する費用として90万円を認定しました。

「原告が本件事故により負った傷害の内容及び程度・・に照らすと・・痛み等を抱えつつ、本件クリニックを受診する種々の患者に個々に対応し、診察や検査を行うという業務に従事し続けることは、相当の困難と労苦を伴ったであろうことは、容易に推認することができる。そうすると・・原告が自ら従事すべき診療業務の一部の代替を1回当たり5万円で他の医師に依頼し、本件クリニックの診療体制を維持することによりその収入の確保を図るということは、損害の拡大を防ぐという観点からも、なお相当性を有するものということができ、収入を確保するために余計に要した経費として・・休業損害とは別に本件事故によって生じた損害であるということができる。」

2.当事務所が取り扱った代替労働力に関する費用の事例

次に、当事務所が取り扱った代替労働力に関する費用の事例を紹介します。

個人事業主として飲食業を営んでいた依頼者Aさんは、高速道路で渋滞のため停車していたところ、後方から貨物自動車に追突されてしまい、本件事故が発生しました。

加害者は居眠り運転をしていたようであり、Aさんの車両はかなりの速度で追突されました。

この事故でAさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性頚椎椎間板ヘルニア等の怪我を負い、約7ヶ月通院しました。

なお、Aさんの頚部痛・腰部痛などの頚部・腰部の神経症状の後遺障害については、当事務所が被害者請求で自賠責保険会社に対して後遺障害申請を行い、後遺障害等級14級9号が認定されるに至っています。

Aさんは、本件事故前から、数名の従業員を雇用して飲食店運営をしていました。

しかしながら、本件事故後、Aさんは通院する時間を確保しなければならない上、怪我による症状のため、包丁捌きがままならず調理作業ができなかったこと等により、業務に大きな支障が生じてしまいました。

そのため、Aさんは、従業員に通常よりも多くシフトに入ってもらったり、新たに別の従業員を雇ったりすることによって店舗運営を維持しましたが、その結果、約250万円もの代替労働力に関する費用が発生してしまいました。

そのため、私たちは、相手方保険会社に対し、代替労働力に関する費用として約250万円を請求することにしました。

3.相手方保険会社との交渉

しかしながら、相手方保険会社の担当者は、代替労働力に関する議論をあまり知らない様子であるとともに、「労務対価と経営者としての対価が確認できる資料」の開示を求めてくるなど、全く話が噛み合いませんでした。

たしかに、代替労働力に関する議論はメジャーな争点ではありませんが、いわゆる「赤い本」と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)に掲載されているものであり、保険会社の担当者が理解していなかったことには驚いた記憶があります。

また、「労務対価と経営者としての対価が確認できる資料」は、会社役員の報酬に関する議論に関するものであり、個人事業主であるAさんに関する議論には全く当てはまらないものでした。

最終的に、やむを得ず求められた資料を相手方保険会社に開示したものの、相手方保険会社からは一向に具体的な回答が示されることはありませんでした。

そのため、相手方保険会社に回答を督促したところ、相手方保険会社は回答を示すことのないまま弁護士を選任するに至りました。

4.相手方代理人との交渉

相手方の窓口が、相手方保険会社から相手方代理人(弁護士)に移行しましたが、相手方代理人は代替労働力に関する議論を把握していたようであり、話が噛み合わないということはありませんでした。

そのような意味では、通常、窓口が相手方保険会社から代理人弁護士に移行すると、交渉態度が硬直化するなど被害者側にとっては不利になることが多いものの、本件ではむしろ有利に働きました。

その後、私たちは、代替労働力に関する費用として請求している約250万円の根拠について、確定申告書を引用するなどして交渉を行いました。

その結果、代替労働力に関する費用について、相手方代理人との間で請求額通りの金額で示談することができました。

Aさんとしても、代替労働力に関する費用が全額認められたため、大変満足されている様子でした。

5.まとめ

このように、代替労働力に関する費用として、当事務所では、ご紹介した東京地裁の裁判例よりも大きな金額を相手方から回収することができました。

現状、代替労働力に関する議論は広く知られているという印象ではないため、被害者側が弁護士に依頼しないままご自身で相手方保険会社に請求することは困難を伴うものと思います。

ご紹介した事例のように、そもそも代替労働力に関する費用の議論を知らない保険会社の担当者もいるくらいです。

また、損害の発生については被害者が証明責任を負っているため、代替労働力の利用を余儀なくされた場合には、被害者側が、代替労働力を利用する必要性や金額の相当性等について立証しなければなりません。

一般の方が、これらの立証をすることは難しいと思われるため、交通事故を専門とする弁護士に相談するべき事例であるといえます。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

初年度登録から6年以上経過した国産車の評価損が認められた事例

今回は、初年度登録年月から6年以上経過した国産車の「評価損」が認められた事例をご紹介いたします。

交通事故において発生する損害は、人的損害と物的損害に分けられます。

このうち人的損害の方が中心的な問題として取り上げられ、様々な議論が深められているところです。

ですが、物的損害も、高価な車両の場合は算定方法により賠償金額は大きく異なりますし、所有者が損害額を強く争うこともあります。

本記事では、この物的損害の中でも争点になることが多い評価損を取り上げます。

評価損は「格落ち損害」と言われることもありますが、その概念については様々な見解があるところです。

また、どのような場合に評価損が認められるのか、評価損が認められる場合はどのような方法で金額を算定するのかについても種々の議論があります。

本記事では、これらの点について触れた後、冒頭の事例を紹介させていただきます。

1.評価損とは

そもそも評価損とは、どのような損害なのでしょうか?

大前提として、交通事故により車両が損傷を受けた場合、その損傷を修理することで当該車両が事故前の状態に戻るのであれば、修理費用が賠償されることで損害は回復することになります。

もっとも、修理をしても欠陥が残ってしまったり、事故歴があるという理由で中古車市場において価格が低下してしまったりすることもあります。

このような、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額を評価損といいます。

2.評価損の分類

評価損は、技術上の評価損と、取引上の評価損に分けて考えることができるとされています。

技術上の評価損とは、修理によっても機能や外観に回復できない欠陥が存在していることにより生じた評価損のことをいいます。

技術上の評価損が認められること自体については、ほぼ争いがありません。

もっとも、現在は、修理技術の進歩等によって、技術的に修理できないというケースはかなり少ないと思われることから、技術上の評価損が認められるケースはほとんどないのではないかとの指摘がなされているところです。

次に、取引上の評価損とは、車両の修理をして欠陥が無くなったとしても、事故歴により商品価値が下落した場合の評価損のことをいいます。

評価損が争点となっている場合、この取引上の評価損が問題になっていることが多いです。

また、取引上の評価損については、そのような損害を否定する見解や裁判例もあるところであり、損害保険会社は否定的な考えを示す傾向が強いです。

その理由として挙げられるのが、事故後直ちに下取り等に出さず被害車両の使用を継続する場合は交換価値の低下という損害は現実化しないこと、修理によって原状回復され欠陥が残存していないのであるから客観的には価値の低下は存在していないことなどです。

一方、裁判所においては、取引上の評価損自体は肯定した上で、具体的な事情に応じて、その有無・金額を判断しているという印象です。

これは、技術上の評価損が存在していなかったとしても、中古車市場では事故歴のある車両として買取価格が低下するという傾向があることは否定できず、これによる交換価値の低下を一切保護しないということは妥当でないとの価値判断が働いているように思います。

3.評価損の算定方法

評価損の算定方法については、以下の考え方があるところです。

⑴ 原価方式

事故時の時価と修理後の時価との差額を損害とする方法

⑵ 時価基準方式

事故時の時価を基準として、その一定割合を損害とする方法

⑶ 金額表示方法

事故車両の種類、使用期間、被害の内容・程度、修理費用等諸般の事情を考慮して、損害を金額で示す方法

⑷ 修理費基準方式

修理費を基準として、その一定割合を損害とする方法

一般的に、車両の損傷の程度が大きいほど修理費は高額になり、車両の価値の低下も大きくなるといえることから、修理費の一定割合とする方法がとられることが多いです。

そして、取引上の評価損が認められるかどうか、認められるとしてその損害額はどのくらいか、を検討するにあたっては、初年度登録年月からの期間、走行距離、損傷の部位や程度(中古車販売業者に修復歴の表示義務があるか否か)、車種等の事情を総合考慮して判断することになります。

この点については、外国車又は国産人気車種で初年度登録年月から5年(走行距離6万キロメートル程度)以上、それ以外の国産車では3年以上(走行距離で4万キロメートル程度)を経過すると、評価損が認められにくい傾向があるとの指摘もあります。

4.事例の紹介~初年度登録年月から6年以上経過した国産車の評価損が認められた~

当事務所の依頼者Aさんは、スーパーの駐車場に自動車(車種はミニバン。以下「Aさん車両」といいます。)を駐車して買い物をしていたところ、加害者が、ブレーキとアクセルを踏み間違えたことにより、Aさん車両に衝突してしまいました。

この事故によりAさん車両は大きな損傷を受け、その修理費用は200万円を超えるほどでした。

このような大きな事故であったにもかかわらず、事故当時、Aさんは車外にいたため身体が無傷であったことは不幸中の幸いでした。

Aさんとしては、自動車が大きく損傷されてしまったことから、修理費用だけではなく、評価損の請求もされたいとのご希望でした。

しかしながら、Aさん車両は、初年度登録年月から6年以上経過している国産車であったため、評価損が認定されるハードルはかなり高いものでした。

もっとも、Aさんは、認定されるハードルが高くても請求をしたいとの強いお気持ちあり、弁護士費用特約に加入されていて費用倒れにならないことから、ご依頼をお引き受けすることになりました。

私たちは、委任契約書を取り交わした後、早速、相手方保険会社の担当者と交渉をしましたが、担当者から「自動車登録してからこんなに年月が経過している車両について、格落ちが認められている裁判例は見たことがない。」と言われ、全く話し合いに応じない様子でした。

そのため、裁判所外における話し合いの段階ではあるものの、準備を整えた上で裁判のように当方の主張内容を書面化し、相手方保険会社宛てに提出することにしました。

修理後の車両の価値を立証する1つの資料として、日本自動車査定協会による事故減価額証明書があります。

日本自動車査定協会は、自動車メーカー等が出資した財団法人で、経済産業省と国土交通省の指導下に設立され、自動車の客観的評価額を査定する団体です。

本事例においても、日本自動車査定協会にAさん車両の事故減価額証明書を作成してもらい、相手方保険会社宛てに提出することにしました。

また、中古車販売業者には一定の修復歴についての表示義務が課されており、このような場合には事故歴と交換価値の低下との関連性がより強く認められるところです。

そのため、Aさん車両の修理見積書から、骨格部位の損傷に関する具体的な記載を抽出した上で、相手方保険会社に対して主張することにしました。

これらの点も含めて準備が整ったことから、当方の主張内容を書面化した上で、相手方保険会社に対して評価損の主張をしました。

5.相手方保険会社との交渉結果~修理費用の10%が認められる~

交渉の結果、最終的に、相手方保険会社から評価損として修理費用の10%が提示されるに至りました(修理費基準方式)。

Aさん車両の修理費用は200万円を超えていたことから、評価損として20万円を超える金額を獲得できたことになります。

Aさんとしても、難しいと思われていた評価損が認められ、希望していたとおりの結果を引き出すことができたと喜ばれていました。

6.まとめ

このように、今回の事例では、初年度登録年月から6年以上経過した国産車であるにもかかわらず、評価損の存在を前提とした示談を成立させることができました。

取引上の評価損は、争点になることが多い上、金額等を含めた認定にあたっては様々な事情を総合的に考慮する必要があります。

このように、取引上の評価損は交通事故事件の中でも専門的な分野であるといえますから、取引上の評価損についての請求を検討されている場合には、交通事故を専門とする弁護士に相談するべきです。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

修理費少額の軽微な事故で受傷前提の和解ができた事例

今回は、交通事故での受傷の有無が争点となりやすい軽微な事故の事案(加害者側保険会社から怪我をしていないと主張されるケース)についてご紹介します。

交通事故に遭った場合、被害者が怪我を負ってしまうことは珍しくありません。

しかしながら、被害車両の損傷が軽微な事故の場合、被害者が怪我を負っていたとしても、相手方保険会社が受傷自体を否定してくることが多く見受けられます。

このような事故の場合、どのような事情から受傷の有無は判断されるのでしょうか。

また、今回は、損傷が軽微な事故であるにもかかわらず、訴訟において怪我との因果関係が存在することを前提とした解決ができた事例をご紹介しますので、同様のことでお困りの皆様のご参考にしていただけますと幸いです。

なお、サイドミラー(ドアミラー)同士の接触事故で受傷前提の解決ができた事例については、別記事(サイドミラー(ドアミラー)同士の接触事故で受傷前提の解決ができた事例)で掲載していますので、こちらも併せてご参照ください。

1.主張立証責任について

民事裁判では、被害者が交通事故に基づく損害賠償請求をする場合、次の点について被害者側が主張立証責任を負うものとされています(被害者側が立証できなければ、主張が認められないということになります。)。

① 権利または法律上保護されるべき利益を有すること

② ①の権利または利益を侵害したこと

③ ②について故意があることまたは過失があることを基礎づける評価根拠事実

④ 損害が発生したことおよびその額

⑤ ②の加害行為と④の損害との間に相当因果関係が存在すること

受傷の有無が争点となる場合、上記のうち②、④、⑤が問題となるといえます。

もっとも、交通事故においては、被害者の身体が損なわれることが一般的であるといえることから、被害者が交通事故に遭ったことに加えて、医師が作成した診断書や診療報酬明細書等があれば、これらの点について一応の立証がなされたと考えられることが多いでしょう。

相手方保険会社が受傷の有無について特に争わず、損害賠償額の提示をするケースにおいては、相手方保険会社は上記のように考えているものといえます。

一方、受傷したか必ずしも明らかではない軽微な事故の場合は事情が異なります。

相手方側としては、事故態様を具体的に明らかにするとともに、被害者が主張する受傷機序の不自然性を主張すること等により、身体に対する侵害がないこと、すなわち②権利または利益の侵害がない旨の反論をすることになります。

2.受傷の有無が争点となった場合の考慮要素

受傷の有無が争点となった場合の重要な考慮要素として、被害者に加えられた衝撃の程度が挙げられます。

衝撃の程度を判断するに当たっては、衝突時における被害者の姿勢が問題となり、受傷機転として重要となります。

なお、一般論としては、ドアミラーへの衝突の場合は、車の構造上、車体本体は衝撃を受けませんが、ドアミラーに対する衝突であっても、衝突の部位・角度、速度等によっては被害者の身体に一定の衝撃が加わることも考えられるため、事案に応じて慎重に判断されるべきです。

次に、重要な考慮要素として、症状の内容・経過、治療経過が挙げられます。

例えば、特に理由もなく事故から相当期間を経過してから受診している場合、このように遅れて受診していることは受傷の存在を疑わせる事情となるため、受診が遅れた合理的な理由を説明する必要があります。

その他の考慮要素としては、既往症の有無、過去の交通事故歴や保険金請求歴、生活状況や稼働状況等を挙げることができます。

3.事例の紹介~修理費用6万円程度の損傷が軽微な事故~

依頼者Aさんは、駐車場の駐車区画に前向きに駐車していたところ、後方から相手車両がAさん車両に向かって後退してきました。

その後、相手車両の後部とAさん車両の後部が接触するに至り、本件事故が発生しました。

この事故でAさんは頚椎捻挫の怪我を負い、約4ヶ月通院しました。

しかしながら、相手方保険会社は、Aさん車両の修理費用が6万円程度であり、軽微な事故であることや、神経学的所見の検査に異常がないことを理由に、裁判外で解決するとしても一部の治療費しか支払えないと主張してきました。

そこで、Aさんの担当医に医療照会したところ、相手方保険会社が考えているよりも長く通院が必要との見解であったため、その旨の回答書面を作成してもらうことになりました。

その後も相手方保険会社が治療費の支払いをしなかったため、私たちが自賠責保険会社に対して被害者請求をしたところ、Aさんが通院していた約4ヶ月の期間について、本件事故と相当因果関係があることを前提とする認定がなされ、自賠責保険金(治療費・傷害慰謝料など)が支払われるに至りました。

もっとも、自賠責保険会社から支払われた傷害慰謝料は、裁判基準で計算した場合の傷害慰謝料と比較して30万円以上も下回っていました。

これは、慰謝料の基準が自賠責基準と裁判基準で大きく異なるためです。

この点については、別の記事でも解説していますので、こちらもご覧ください(「低額な慰謝料基準と高額な慰謝料基準」、「3つの慰謝料基準」)。

そのため、Aさんは、交通事故に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、裁判基準で計算した傷害慰謝料の請求をすることにしました。

4.本件訴訟における争点~受傷の有無~

今回の訴訟において、相手側は、Aさんが通院していたことは認めるが、本件事故による衝撃は非常に軽微であることを理由に、Aさんが本件事故で受傷したことを否認しました。

そのため、相手側はAさんの治療費は全て支払わない旨の主張を展開し、訴訟ではAさんの受傷の有無が争点となりました。

このように、裁判外では一部の治療費を認めていたにもかかわらず、訴訟では全ての治療費を否認することに違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。

しかしながら、裁判外で認めていたことが訴訟で撤回されることは珍しくありません。

相手側は、Aさんが通院していた約4ヶ月の期間について、自賠責保険会社が本件事故と相当因果関係があることを前提とする認定をしたことに関し、無関係の出来事である旨の主張をしました。

この点については、自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構による調査をもとに自賠責保険金を支払うのであるから、事故との因果関係の有無について判断を示していることは明らかであり無関係ではない旨の反論をしました。

また、文献を引用した上で、少なくとも現在の工学的問題状況としては、低速度追突事案ではむち打ち傷害は発症しないとの一般的法則性は否定されていると言ってよいことを主張しました。

同じように修理費用が低額で軽微な事故について受傷を肯定した裁判例も引用しました。

それに加えて、事故当時のAさんの姿勢についても主張を展開しました。

本件事故当時、Aさんは、シートベルト外し、運転席に座りながら、助手席のダッシュボードの探し物を見つけるため、身体を助手席側に傾けていました。

Aさんは、このように体勢が不安定で衝撃に無防備な状態で被害車両から接触されたものであり、受けた衝撃の程度は大きかったのです。

5.本件訴訟の結果

双方からの主張が一段落した後、裁判所から、本件事故によってAさんが受傷したことを前提とする内容の和解案が提示されました。

Aさんとしても納得できる金額であり、相手方もこれを了承したため、この和解案の内容で訴訟上の和解が成立するに至りました。

6.まとめ

このように、修理費用6万円程度の損傷が軽微な事故であっても、本件事故によって受傷したことを前提とする和解を成立させることができました。

車両の損傷が軽微な事故は、他の事故類型と比較して治療費等の損害額は少ない傾向にありますが、争点や主張内容については奥深く難しいものです。

そのため、弁護士費用特約を利用することができる場合には、交通事故を専門とする弁護士に依頼するべき事故類型であるといえます。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

自賠責への請求で重過失減額を免れた事例

こんにちは、港区赤坂見附駅徒歩5分の優誠法律事務所です。

今回は、過失割合について自賠責保険の重過失減額を免れた事例をご紹介します。

この記事をご覧の方の中には、自賠責保険は最低基準ではあるものの、一定額(例えば、傷害部分で120万円)が必ずもらえると考えておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、自賠責保険の保険金にも、保険金が減額される可能性のある「重過失減額」という規定があり、請求者側の過失割合が70%以上の場合に、過失割合に応じて自賠責保険金が減額されてしまいます。

今回は、当事務所で取り扱った案件のうち、依頼者の方が過失が大きいと主張されていた事例で、この重過失減額を回避できたものをご紹介します。

こちら側の過失が大きい事故の解決では参考となり得ると思いますので、ぜひご覧ください。

1 事案の概要~先行右折車と追越直進者の事故~

⑴ 事故発生状況

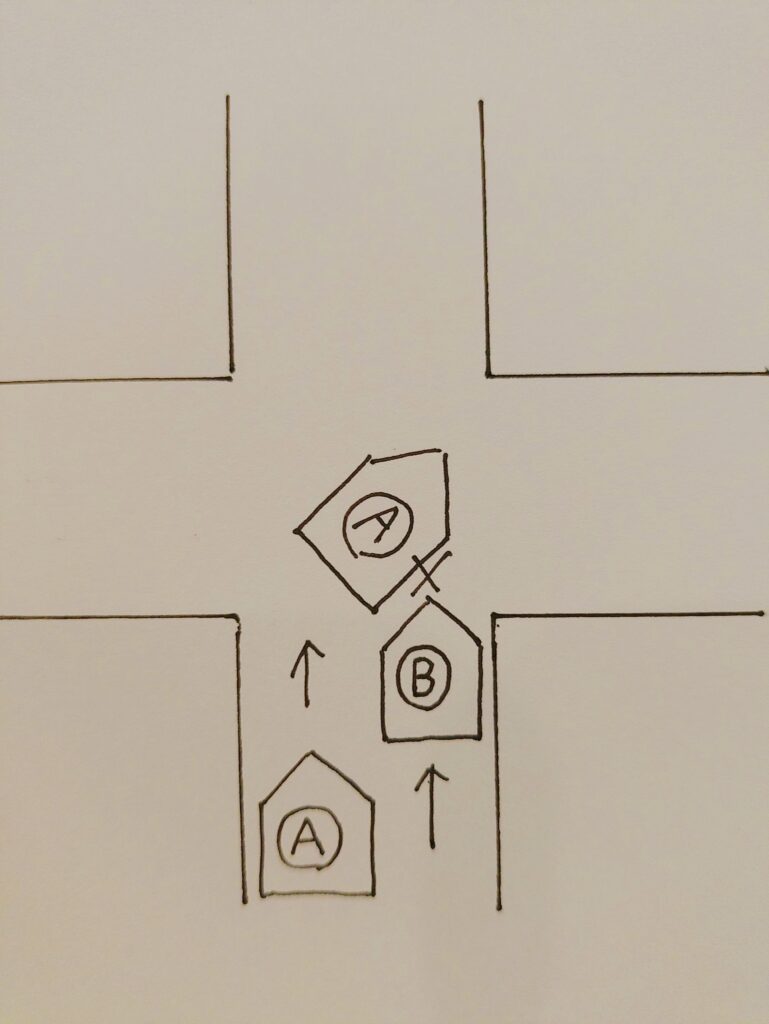

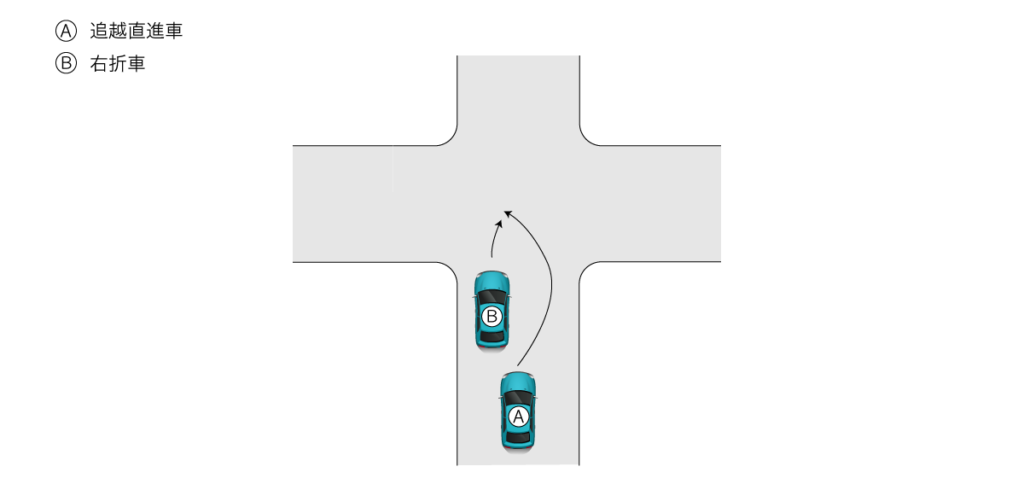

本件の事故発生状況は、以下の図のとおりです。

Aさんが交差点で右折しようとしたところ、右側からAさんの車両を追い越そうとした相手方と衝突してしまいました。

Aさんは、そろそろ治療が終わるタイミングでしたが、交通事故に遭って怪我をして通院もしているのに、相手損保が治療費の対応をしてくれないということで当事務所にご相談されました。

なお、Aさんは人身傷害保険には加入されていませんでした。

そのため、Aさんは、相手方保険会社にもAさん側保険会社にも治療費を出してもらえない状態で、ご自身のご負担で治療をさせていました。

⑵ 相手方はAさんの過失90%を主張

本件では、Aさん車両搭載のドライブレコーダーがあったので確認すると、Aさんは右折の際にウインカーは出していましたが、右折前にあらかじめ右側に寄らずに右折していることが確認できました。

相手損保は、おそらくこの点を捉えて、Aさんの過失が大きいとして治療費を病院に直接支払うという対応(一括対応と言います。)をしていないのだろうと予想できました。

そのままAさんご本人で案件を進めるのは困難と思われ、そろそろ治療も終了というタイミングでしたので、まずは当事務所の弁護士と相手損保とで示談交渉を行い、過失割合が理由で交渉が難しければ、自賠責保険に対して被害者請求を行うという方針でご依頼となりました。

ご依頼の後、相手損保に対して認識を確認すると、やはりAさんの過失が大きいと捉えているので一括対応は行わなかったとの回答でした。

相手損保としては、Aさんがあらかじめ道路右側に寄らなかったことから、別冊判例タイムズ38号の137図(右折車80:追越直進車20)の適用を主張し、さらに直近右折による修正を加えてAさん90:相手方10の過失割合を考えているとのことでした。

Ⓐ20:Ⓑ80

⑶ 当方は判例タイムズ135図の適用を主張

これに対して、当方からは、本件は137図ではなく135図(先行右折車10:追越直進車90)が適用される類型であると主張しました。

Ⓐ90:Ⓑ10

135図の適用となれば、Aさんが右折前にあらかじめ右側に寄っていなかったために修正がなされたとしても、Aさんの過失は20%から30%に留まることになります。

本件で両図のどちらの適用があるかは、幅員が十分にあって直進車と右折車が横に並んで進行できるか否かで判断されることになります。

交渉の結果、相手損保担当者からは一定の理解を得られる部分もありましたが、保険契約者である相手方本人の意向であるとして、137図の基本過失割合に則ったAさん80:相手方20以上の譲歩はできないとのことでした。

示談交渉では、いくらこちらが理論的に正しい主張をしていても、相手が納得しなければ話がまとまりません。

したがって、そのような場合は、いわゆる「被害者請求」を行って自賠責保険金を回収し、さらに追加で請求し得るものがあれば裁判を行うという方法をとることが多いです。

しかし、過失割合が被害者80:加害者20となると、自賠責保険へ被害者請求を行うにしても注意が必要です。

それが「重過失減額」という自賠責保険の規定です。

2 重過失減額とは?

自賠責保険金は、被害者に過失があったとしても基本的に減額されることはありません。

これは、自賠責保険の制度趣旨が被害者救済にあるためです。

しかし、被害者に重大な過失、具体的には7割以上の過失がある場合には、一定割合が減額されます。

これを「重過失減額」と呼んでいます。

重過失減額による減額割合は以下の通りです。

| 減額適用上の被害者の過失割合 | 減 額 割 合 | |

| 後遺障害又は死亡に係るもの | 傷害に係るもの | |

| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |

| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |

| 8割以上9割未満 | 3割減額 | |

| 9割以上10割未満 | 5割減額 | |

被害者の過失割合分がそのまま差し引かれるわけではないのですが、それでも100%の金額よりは減額されてしまうことになります。

漫然と自賠責保険金を請求し、例えばAさんに80%の過失があるとされてしまうと、自賠責保険金の満額から20%が減額されてしまうことになります。

したがって、このようなケースでは、自賠責保険金を請求するにしても、相手損保任せの「事前認定」ではなく、被害者側が主体的に資料を提出する「被害者請求」の手続きをとり、かつ、被害者の過失が7割を下回ることを説明する意見書を提出することが有効です。

事前認定と被害者請求については、以下の記事もご覧いただければと思います。

3 自賠責への被害者請求

以上を踏まえ、本件では、自賠責保険金の請求において被害者請求を行い、その際、弁護士が過失割合について意見書を作成し、これを添付しました。

意見書では、車幅や道路の幅員等に言及しつつ、概ね以下の主張を行いました。

①本件では、加害者加入の保険会社は基本過失割合が右折車80:直進車20の別冊判例タイムズ38号137図を主張しているものの、そもそも137図は道路の幅員が十分ある場合についての類型であり、本件に適用はないこと。

②仮に、万が一137図の適用があるとしても、交差点での追い越しが禁止されていることに鑑み、直進車側に20%の加算修正がなされる(Aさん60:Bさん40)べきであること。

③本件は幅員が十分にあるケースではなく、別冊判例タイムズ38号の図で言えば、本件で適用のあるものは135図(基本過失割合右折車10:直進車90)であり、右折車であるAさんがあらかじめ右側に寄らずに修正がなされるとしても、Aさんの過失は20%から30%にとどまること。

以上の内容の意見書を添付し、自賠責に対して被害者請求を行ったところ、自賠責からは、重過失減額されることなく、自賠責基準全額の入金がありました。

その上で、裁判基準で過失相殺をした金額と、自賠責保険からの入金額を比較したところ、追加で請求できる部分はないことが確認できましたので、本件は自賠責からの入金で終了しました。

4 まとめ

今回は、自賠責への請求で見落としがちな「重過失減額」を回避して解決できた事例をご紹介しました。

こちら側に過失がある事案では、自賠責からの回収だけで終了してしまうこともありますが、その場合でも漫然と請求してしまうと重過失減額がなされ、受け取る額が少なくなってしまう恐れがあります。

そのような可能性がないか、自賠責に請求する前に弁護士にご相談のうえ検討されることをお勧めいたします。

優誠法律事務所では交通事故のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、よろしければ、公式ブログで過失割合を修正できた交通事故事例も多数ご紹介しておりますので、そちらも是非ご覧ください。

過失割合を逆転させた事例~丁字路交差点で右折車の右側からバイクが追い抜こうとした際の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・相手方に一時停止あり)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・一時停止なし・同幅員(左方優先の交差点))の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号・右直事故)の交通事故~

投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。

交通事故は予期できるものではなく、全く突然のものです。

突然トラブルに巻き込まれた方のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。

■経歴

2008年3月 上智大学法学部卒業

2010年3月 上智大学法科大学院修了

2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務

2021年10月 優誠法律事務所に参画

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)

歩行中に自転車との交通事故に遭い、労災と個人賠償責任保険から補償を受けた事例~後遺障害12級~

最近では、東京都など多くの都府県で自転車保険の加入が義務になっています。

しかし、現在でも保険に加入せずに自転車に乗っている人もいるようで、当事務所でも自転車との交通事故に遭い、相手が無保険で困っているというご相談をお受けすることもあります。

今回は、そのようなご相談の中から、労災で治療を受け、後遺障害等級12級が認定されたMさんのケースをご紹介します。

Mさんのケースでは、加害者の確認不足で、最終的には個人賠償責任保険が使えましたので、十分な補償を受けることができましたが、自転車事故の加害者が無保険の場合、労災や人身傷害保険、健康保険など、被害者側の保険を使わざるを得ない場合もありますので、被害者側で使用できる保険などについても解説します。

自転車による交通事故でお困りの方は、参考にしていただけますと幸いです。

1.ご相談内容~歩行中に自転車にはねられた事故~

今回のご依頼者のMさんは、朝会社に出勤するため、徒歩で自宅から最寄駅に向かっている際、横断歩道のない道路を横断中にセンターライン上を走行してきた自転車にはねられてしまいました。

Mさんが横断した場所から少し先の信号が赤だったため、信号待ちの自動車が連なって停止しており、Mさんは、止まっている自動車の間を通り、反対車線を走行してくる自動車に注意していたところ、加害者が赤信号待ちの自動車の列を追い抜くためにセンターライン上を自転車で走行してきて衝突してしまいました。

Mさんは、この事故で頚椎捻挫・腰椎捻挫・右膝打撲などの怪我を負いましたが、加害者に自転車保険に加入していないと言われ、Mさんが治療費を一旦立て替えることになっていました。

Mさんとしては、加害者がしっかり補償してくれるのか、治療や示談交渉をどのように進めて行けばいいのか、色々と不安を感じており、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

2.被害者側で使える保険

ご相談をお受けした私たちは、相手が無保険ということでしたので、まずはMさんの加入している保険で何か使えるものがないか聞き取りをしました。

被害者側が利用できる保険については、以下のページでもご紹介しています。

⑴人身傷害保険

今回のMさんは加入していませんでしたが、人身傷害保険は、被害者が交通事故などで怪我をした場合に治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料などが補償される保険です。

自動車保険などの特約で付いている場合が多く、保険会社との契約内容によっては、歩行中や自転車運転中に交通事故に遭ってしまった場合にも適用できます。

人身傷害保険が使用できる場合には、治療費や通院交通費を保険会社が支払ってくれ、仕事を休んだ場合の休業損害も補償してくれますから、安心して治療に専念できます。

そのため、交通事故に遭って加害者が無保険だった場合、まずは人身傷害保険に加入していないか確認することをお勧めします。

また、ご自身が契約している保険ではなくても、ご家族が加入している保険の人身傷害保険が使える場合もありますので、ご家族の保険も併せて確認してみてください。

ただ、人身傷害保険の加入があっても、保険契約の内容によっては、歩行中などの場合には適用にならない保険もありますので。ご加入の保険の内容をしっかりご確認ください。

⑵労災保険

交通事故が業務中や通勤中に発生した場合、労災保険を使用することができます。

労災保険は労働者のための保険で、労働者が業務中、通勤中に事故(交通事故に限りません)に遭って怪我をした場合、治療費や通院交通費などが補償されます。

また、仕事を休んだ場合には、給与額の6割の休業補償も支給されます。

労災保険が使える場合も、被害者側で治療費の心配をする必要がないという点がメリットといえます。

なお、労災保険については、別の記事でもメリット等についてご説明していますので、そちらもご覧ください。

⑶Mさんのケース

Mさんの場合、ご相談時にご自身のご加入の保険について伺ったところ、ご自身では自動車やバイクなどは所有しておらず、自動車保険には加入してしませんでした。

また、別居のお父様は自動車をお持ちでしたが、確認してもらったところMさんに適用できる人身傷害保険はありませんでした。

ただ、Mさんの交通事故は勤務先に向かう途中で発生していますので、通勤災害として労災保険が使用できました。

当初、Mさんは治療費を立て替えていましたが、すぐに勤務先に相談してもらい、労災申請を行って治療費は労災保険から出してもらうことができました。

これによって、Mさんは治療費の心配がなくなり、しっかり治療を受けることができました。

3.労災の後遺障害申請で12級が認定

交通事故で主治医が症状固定(これ以上の症状の改善が見込めない状態)の診断をするまで治療を続けても症状が残存してしまった場合、後遺障害申請をすることができます。

しかし、自転車事故の場合にはどうやって後遺障害等級を認めてもらうかという点が問題になりますので、以下で解説します。

⑴自転車事故の後遺障害申請方法

加害者が自動車の場合は、被害者に後遺症が残ったときには、加害者の自賠責保険に対して後遺障害申請をすることなります。

後遺障害申請を受けた自賠責保険は、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)に後遺障害等級に該当するかどうかの調査を依頼し、その結果を受けて後遺障害等級が認定されます。

しかし、自転車の場合には、自賠責保険に加入していませんので、自動車事故のような後遺障害認定ができません。

そのため、加害者が自転車保険や個人賠償責任保険などに加入していた場合には、その保険会社内で自社認定という形で後遺障害等級を認定してもらうことになりますが、自社認定では適切な判断をしてもらえるか不安は残ります。

また、労災保険が適用できる場合には、労災保険に後遺障害申請をすることができます。

労災保険も、基本的には自賠責保険と同様の基準で後遺障害等級が認定されることになっていますので、業務災害や通勤災害で労災保険が使える場合には労災保険に後遺障害申請をするのがよいと思います。

⑵Mさんのケース

Mさんは、交通事故から約2年間治療を続けましたが、首から肩にかけての疼痛と眩暈の症状が残ってしまいました。

しかし、事故から2年後のタイミングで、主治医が症状固定の診断をしましたので、労災保険での治療は終了となりました。

Mさんとしては、2年も治療をさせてもらったので、もう残ってしまった症状については仕方ないとのお考えでしたが、後遺障害等級が認定される可能性があると判断できましたので、私たちがお手伝いして主治医に労災保険用の後遺障害診断書を作成してもらい、労災保険に後遺障害申請をしました。

その結果、首から肩にかけての疼痛で14級、眩暈で12級が認定され、併合12級の認定結果となりました。

そして、労災保険で後遺障害等級が認定されたことで、労災保険から障害一時金が支給されました。

4.個人賠償責任保険との示談交渉

⑴労災保険からの支払い以外に加害者に請求できるもの

これまでご紹介したとおり、Mさんの場合は、労災保険で症状固定まで治療を受け、症状固定後には12級の後遺障害等級が認定されて、障害一時金を受け取ることができました。

しかし、労災保険から支給されたのは、治療費・通院交通費・障害一時金のみで、労災保険からは慰謝料は補償されません。

また、労災保険の休業補償は6割ですので(特別支給金として2割が加算されます)、残りの4割は補償されません。

さらに、労災保険の後遺障害の障害一時金は、後遺障害逸失利益の一部に充当されますが、多くの場合は後遺障害逸失利益の金額には満たないため、逸失利益の差額も補償されていないことになります。

そのため、Mさんは、通院慰謝料や後遺障害慰謝料、休業損害の4割部分、障害一時金だけでは不足している後遺障害逸失利益の一部を加害者本人に請求することができました。

そこで、私たちは、これらのMさんの損害額を計算して加害者本人に約1000万円を支払うよう求めました。

⑵個人賠償責任保険と示談

私たちが損害賠償請求をしたところ、加害者がこの状況になって慌てて再度自身の加入している保険を確認したらしく、個人賠償責任保険が使えるとの連絡がありました。

この個人賠償責任保険には示談代行も付いていましたので、その後は保険会社の担当者との示談交渉になりました。

保険会社との示談交渉では、労災保険が認定した後遺障害12級はそのまま認められたものの、Mさんが横断歩道ではない場所から横断しているという過失があるとして、35%の過失相殺を主張されました。

しかし、加害者が自転車で、赤信号で停車している自動車の列をセンターライン側から追い抜いて走行するという危険な運転をしていることを考えると、35%もの過失相殺は妥当ではないと思われました。

そこで、私たちは保険会社との交渉を重ね、最終的には20%の過失相殺として、約800万円で示談が成立しました。

その結果、Mさんは、労災保険からの障害一時金なども合わせると、合計1000万円以上の補償を受けることができました。

5.まとめ

今回は、自転車事故の被害者のケースをご紹介しました。

今回のMさんは、結果的には十分な補償を得ることができましたが、ご相談にいらっしゃった際には、治療費の立替をしなければならず、本当に加害者が賠償に応じてくれるのかという大きな不安を抱えていました。

自動車事故の場合は、ほとんどの場合で任意保険会社が示談の窓口になり、治療費も直接医療機関に払うなどの対応(一括対応)をしてくれますが、自転車事故の場合には、今回のMさんのように加害者に保険に加入していないと言われたり、示談代行の保険がなく、加害者本人と交渉しなければならない場合などもあります。

被害者ご自身ではよく分からずに不安になることも多いと思いますので、まずは一度詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

私たち優誠法律事務所では、交通事故に関するご相談は初回無料でお受けしておりますので、是非ご相談ください。

6.最後に・・・

自転車側の保険としては、自転車保険以外にも、今回のケースの加害者が加入していた個人賠償責任保険があります。個人賠償責任保険は、自動車保険や火災保険の特約として付帯することができます。また、クレジットカードに付帯されている保険でも個人賠償が含まれているものもあります。

そのため、他の保険でカバーできるのであれば、必ずしも自転車保険のみの保険に加入する必要はありませんが、自転車で交通事故を起こしてしまった場合に適用される保険が何もない場合、加害者本人が被害者の治療費や慰謝料などを負担しなければならないなどのリスクがあります。

今回ご紹介したMさんの事例では、もし加害者が個人賠償責任保険に入っていなければ、加害者本人がMさんに約800万円の賠償をする必要がありました。

さらに、Mさんが通勤中でなければ、労災保険も使えなかったため、その場合には1000万円以上をMさんに補償する必要がありました。

このように考えると、無保険で自転車を運転することには大きなリスクがあります。保険加入が義務化されていない地域の方も、自転車保険などに加入することを強くお勧めします。

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

どのような場合に交通事故で労災保険を使うべきか?~労災のメリット~

通勤中や業務中に交通事故に遭ってしまった場合、労災保険から治療費や休業損害、通院交通費などを受け取ることができます。

しかし、通常は加害者側の保険会社が治療費・休業損害などを補償してくれますので、労災保険を使う必要はないと考える被害者の方も多いと思います。

実際、当事務所にご依頼いただいた交通事故被害者の方のうち、労災保険を使っている方はさほど多くはありません。

ただ、意外と労災保険を使うことにメリットがある場合は多いです。

そこで、今回は、どのような場合に労災保険を使うべきか?・労災保険を使うメリットは何か?などについてご説明していきます。

1.交通事故で労災保険を使える場合

⑴業務災害

交通事故で労災保険を使える場面として、イメージしやすいのは業務中に交通事故に遭ってしまう「業務災害」ではないでしょうか。

例えば、タクシー運転手や外回りの営業職などの人が、仕事中に交通事故に遭った場合、業務災害に該当しますので、労災保険で治療を受けたり、休業の補償を受けることができます。

仕事で自動車やバイクを運転していた場合だけでなく、仕事中に自転車や徒歩で外出した際に交通事故に遭った場合でも業務災害に該当します。

⑵通勤災害

業務災害だけでなく、通勤中に交通事故に遭った場合も、「通勤災害」として労災保険を使うことができます。

通勤災害の場合も、自動車やバイクで通勤中に交通事故に遭った場合だけでなく、徒歩で通勤中に交通事故に遭った場合でも労災に該当します。また、仕事帰りに寄り道をするなどして通勤ルートを外れた場合などは、通勤中の交通事故として認定してもらえないこともありますが、通勤ルートから少し外れたくらいであれば通勤災害として認定してもらえることが多いという印象があります。

2.労災保険で補償されるもの

⑴治療費

業務中や通勤中に交通事故に遭った場合、労災保険を使うと、業務災害の場合は「療養補償給付」、通勤災害の場合は「療養給付」という言い方をしますが、いずれも治療費が支給されます。

そして、この治療費については、労災保険が認定した治療費の全額が支給されます。後で説明しますが、被害者側に過失がある場合や過失割合が大きい方(加害側)であっても全額支給されますので、過失のある人にとってはメリットがあります。

この治療費は、基本的に交通事故直後から症状固定(治癒)までの支給となりますので、症状固定を迎えると支給されなくなるという点は加害者側保険会社が治療費の対応をする場合と同じです。なお、当たり前ですが、労災から治療費が支給される場合、加害者側保険会社から治療費を二重取りすることはできません。

⑵休業補償(6割)

交通事故によって仕事を休んでしまった場合、その休業による減収を補償してくれるのが労災保険の休業補償です。

しかし、労災保険の休業補償の場合、全額は支給されず、6割しか支給されません。

ただ、休業補償と併せて特別支給金という名目で2割分が支給されますので、結局8割を受け取ることができます。なお、休業補償についても、加害者側保険会社からの休業損害と二重取りはできませんが、特別支給金だけは二重取りが可能です。

そのため、加害者側保険会社から休業損害を100%もらっている被害者の方も、労災保険の申請をすれば、特別支給金は受け取ることができます(過失0%の交通事故であれば結果的に120%を受け取れます)。

また、加害者側保険会社から休業損害が支払われる場合は、有給休暇を取得した日についても有給休暇を買い取るような形で休業損害が支給されますが、労災は有給休暇を取得した分は補償されないという違いがあります。

⑶通院交通費

通院のための交通費も労災保険から支払われます。労災保険が交通事故による治療として認定した通院に対応する通院交通費が認められることになります。

また、これも当たり前ですが、通院交通費も加害者側保険会社からの支払いと二重取りはできません。

⑷障害給付

労災保険でも、交通事故の自賠責保険と同じように症状固定時に症状が残ってしまった場合には後遺障害(障害給付)の申請ができます。

そして、労災保険において審査が行われて障害等級が認定されると、障害等級に応じた障害一時金(7級以上は年金)の支払いを受けることができます。

ただ、この障害一時金は損益相殺の対象とされますので、加害者側保険会社からの後遺障害に関する支払いと二重取りはできません(自賠責保険と同時に労災保険に申請した場合などは支給調整が行われることがあります)。

なお、障害給付についても、特別支給金が支給されますが、この特別支給金については、加害者側保険会社からの後遺障害に関する支払いと関係なく受け取ることができます(二重取りが可能)。

3.労災保険を使うことにメリットがあるケース

⑴加害者が保険未加入の場合

交通事故の場合、通常、加害者が任意保険に入っていれば、加害者側保険会社が病院等に直接治療費を払ってくれます(これを「一括対応」といいます)。また、休業損害についても、休業損害証明書などの休業に関する資料を提出すれば、加害者側保険会社が払ってくれます。しかし、加害者が任意保険に入っていなかった場合、このような対応ができませんので、被害者側で治療費を立て替える必要があります。

加害者がすぐに立替分を払ってくれれば良いですが、しばらく立替が続くと被害者側の負担が大きくなってしまいます。そこで、業務災害や通勤災害の場合には、労災保険を使うと、労災保険から治療費や休業補償が支給されますので、治療費の立替などが不要になります(なお、休業補償については、労災から6割しか支給されませんので、残り4割を加害者本人に請求することは可能です。)。

そのため、加害者が任意保険に入っていないケースでは、労災保険を使うことのメリットが大きいと言えます。

⑵被害者側にも過失がある場合

例えば、信号待ちで停車中に後方から追突されたような交通事故であれば、0:100で被害者側に過失はありませんが、双方が走行中に発生した交通事故の場合などは、被害者側にも過失があるとされますので、加害者側保険会社からの賠償を受ける際に被害者側の過失割合の分が減額されます(これを「過失相殺」といいます)。

これは、治療費についても同じですので、加害者側保険会社が一括対応で直接治療先の医療機関に治療費を払ってくれた場合には、治療後の示談交渉の際に、支払い済の治療費について被害者側の過失割合分の精算を求められ、慰謝料からその分が控除されることになります。

この場合、労災保険を使うと、治療費は労災から払われますので、治療終了後の示談交渉の際に治療費の分について過失相殺されることがありません。

そのため、慰謝料から過失割合分の治療費を減額する必要がありません。また、労災保険側で、支払った治療費等について加害者側保険会社に負担を求める場合(これを「求償」といいます)もありますので、その際には加害者側保険会社が求償で支払った部分について過失相殺をされることもありますが、この場合でも通常の自由診療より労災適用の方が治療費が低額になりますので、過失相殺分も低額にすることができます。

また、こちらが被害者だと思っていても、相手方も被害主張をしている場合や、過失割合が50:50などの場合には、相手方保険会社が治療費の一括対応をしてくれませんので、その場合にも労災保険を使えば、治療費の心配がなく、治療に専念することができます。

⑶加害者側保険会社に治療費や休業損害を打ち切られた場合

交通事故の直後に加害者側保険会社が治療費を払ってくれていた場合でも、治療の途中で保険会社の判断によって一方的に治療費を打ち切ってくる場合があります。

担当医師もそれ以上の治療の必要性がないと判断している場合や、既に症状固定の診断をしている場合にはやむを得ませんが、担当医師がまだ治療が必要だと判断しているにもかかわらず、加害者側保険会社が一方的に治療費を打ち切った場合には、打切り後の治療費について労災保険に申請することができます。

また、同様に、休業損害についても、まだ治療中で休業が必要であるにもかかわらず、加害者側保険会社の判断によって途中で支給を打ち切る場合がありますが、この場合も打切り後の休業部分について労災保険に申請することができます。

これらの場合、労災保険としても、治療費や休業補償の必要性について審査しますので、申請すれば必ず労災保険が認定してくれるという訳ではありませんが、労災保険の認定を受けられれば、加害者側保険会社が打ち切った後の部分についても受給することができます。

⑷特別支給金を受給できる場合(休業損害・後遺障害)

交通事故によって被害者側に休業損害が発生している場合、基本的に加害者側保険会社が休業損害を支払ってくれます。

そのため、加害者側保険会社から休業損害を払ってもらえる場合には、労災保険を使う必要はないように思われます。

ただ、労災保険には特別支給金という制度があり、休業分の2割を受給することができます。

この特別支給金は、加害者側保険会社から休業損害を受け取っている場合でも二重取りできますので、加害者側保険会社から休損損害を受給した後で労災保険に申請すると、特別支給金のみを受け取ることができます。

後遺障害(障害給付)についても、特別支給金を受給することができます。そのため、先に自賠責保険で後遺障害の認定を受けた場合でも、その後に労災保険に後遺障害の申請をすると特別支給金のみを受け取ることができます。

なお、必ずしも自賠責保険と労災保険が同じ後遺障害等級を認定するとは限らず、労災保険の方が高い等級を認定することもありますので、その場合は、自賠責の等級分が支給調整された上で障害給付の一部も受け取れることになります。

4.労災保険についてよくある質問

⑴会社に不利益があるか?

交通事故の治療などに労災保険を使うことで、勤務先の会社に迷惑をかけたくないと考える被害者も多いようで、労災保険を使用することで勤務先が不利益を受けることがありますか?という質問を受けることもあります。

まず、通勤災害については、基本的に労災保険を使っても勤務先会社が不利益を受けることはありません。

業務災害については、業種や事業所の規模によっては労災保険を使うことで勤務先会社の保険料が上がることがあります。

ただ、業務災害に遭った以上、労災保険を使うことは当然の権利ですし、そのための労災保険ですから、被害者の方があまり気にする必要はないように思います。

⑵会社が手続きしてくれない場合はどうすればいいか?

勤務先会社が労災保険の手続きをしてくれない場合、ご自分で労働基準監督署に申請することもできます。

その際、勤務先会社の押印などがなくても、労基が勤務先会社に押印等の必要な対応をするように指導してくれることも期待できますので、勤務先会社が労災の手続きをしてくれない場合には、一度労働基準監督署にご相談するとよいと思います。

5.まとめ

今回は、交通事故で労災保険を使うメリットについてご説明しました。

上でご紹介したように、加害者側保険会社が問題なく治療費や休業損害の支払いをしてくれている場合には、あまり労災保険を使う必要はないかもしれませんが、被害者側にも過失がある場合や何らかの理由で加害者側保険会社が対応してくれない場合などは、労災保険を使うことで治療費や休業補償の支払いを受けることができますので、メリットが高いといえます。

なお、無保険の自動車等との事故に遭ってしまってお困りの方は、こちらの記事もご覧ください。

また、休業損害や後遺障害がある場合には、特別支給金などのメリットもありますので、加害者側保険会社から支払いを受けた後に労災申請をすることをお勧めする場合もあります。

ただ、ご自身では労災を使うべきか判断できない被害者の方も多いと思いますので、労災を使うべきか悩んだら、交通事故に詳しい弁護士にご相談になるのがよいと思います。

私たち優誠法律事務所では、交通事故に関するご相談は初回無料でお受けしておりますので、是非ご相談ください。

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

サイドミラー(ドアミラー)同士の接触事故で受傷前提の解決ができた事例

交通事故のご相談を多数お受けしていると、サイドミラー(ドアミラー)同士の接触事故を扱うことがあります。

しかし、この交通事故類型では、怪我をしたという主張に対して、「サイドミラー同士が接触したに過ぎないのだから、それで怪我をする訳がない」と相手方保険会社から言われ、そもそも怪我をしたことが争われるとともに,交通事故と怪我との因果関係も争われることが多いです。

今回は、サイドミラー同士の接触事故であるにもかかわらず、訴訟において怪我との因果関係が存在することを前提とした解決ができた事例をご紹介しますので、皆様のご参考にしていただけますと幸いです。

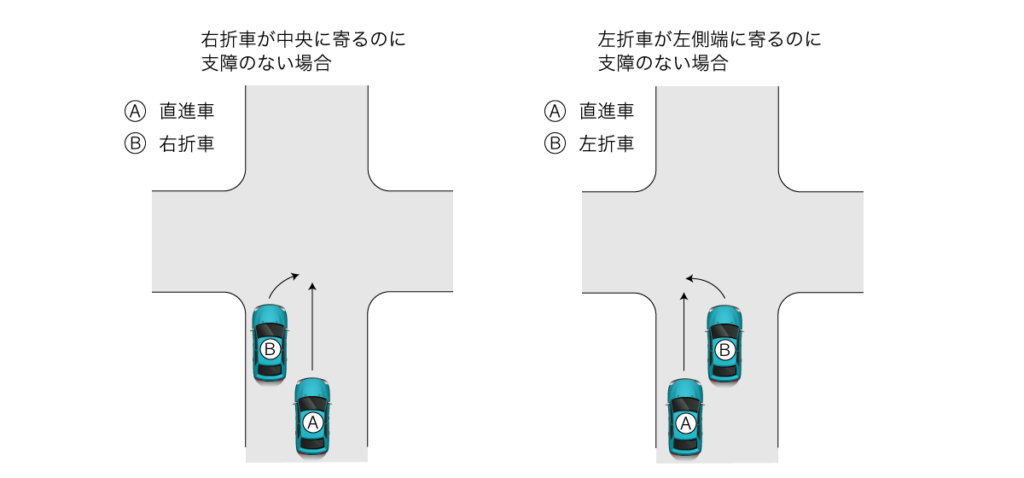

1.サイドミラー同士の接触事故の特徴

そもそも、サイドミラー同士の接触事故の場合、どうして受傷の事実や怪我との因果関係が争われることが多いのでしょうか。

その理由は、サイドミラーの構造にあります。

道路運送車両の保安基準44条2項では、サイドミラーの構造に関して、「・・乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。」と定められ、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示では、「衝撃緩和式後写鏡の技術基準」を満たさなければならない旨の定めがなされています。

そのため、仮にサイドミラーに衝撃が加わった場合でも、サイドミラーが衝撃を吸収し、車両本体には衝撃が及ばないと考えられることが多いのです。

したがって、相手方からは、車両本体に衝撃が及ばない以上、当該車両に乗車していた人が怪我をする訳がないという主張がなされます。

2.事例の紹介~サイドミラー同士の接触事故~

今回の依頼者Sさんは、Sさん車両を運転中、信号待ちにより停車していたところ、対向車線を走行していた相手車両が、前方から向かってきました。

その後、相手車両がすれ違う際に、相手車両のサイドミラーが、Sさん車両のサイドミラーに接触してしまいました。

この事故でSさんは頚椎捻挫や腰部挫傷等の怪我を負い、約10ヶ月通院しました。

しかしながら、相手方保険会社は、サイドミラー同士の接触事故であることを理由に、受傷の事実はないとして賠償義務を否定しました。

その後、相手方は、Sさんに対して、債務不存在確認訴訟を提起しました。

債務不存在確認訴訟とは、債務が存在しないことを裁判所に確認してもらうための訴訟です。

本件では、相手方は、Sさんに対する交通事故(不法行為)に基づく損害賠償債務が存在しないことを主張していました。

3.本件訴訟における争点

債務不存在確認訴訟では、Sさんの受傷の有無が争点となりました。

相手方代理人からは、仮にサイドミラーに強度の衝撃が加わった場合、サイドミラーから車体本体に衝撃が伝わるのではなく、サイドミラーが入力方向に沿って倒れるか脱落し、サイドミラーが衝撃を受け止める構造となっていることから、Sさんは受傷していないとの主張がなされました。

この主張に対し、以下の反論を行いました。

・一口に「サイドミラー同士の接触事故」と言っても、その態様は様々であること。

・当初、相手方保険会社は、Sさんが受傷したことを前提とする対応をしていたこと。

・衝突したSさん車両のサイドミラーは、Sさんが座っていた運転席側に付いていたこともあり、Sさんは接触時の凄まじい衝撃音を聞いて自身の身体が跳ね上がったこと。

・仮に賠償金目的の詐病であれば、Sさんにとって、相手方保険会社から受傷事実はないと言われた後も通院を継続するメリットはないこと。

また、文献や裁判例を証拠として提示した上で、以下の反論も行いました。

・低速度車両衝突等の軽微事故であっても、それに起因する頚椎捻挫及び腰椎捻挫等が十分発生しうること。

・受傷機転が物理的な衝撃によるものではないと認定したサイドミラー同士接触の交通事故であっても、事故と傷害との間の相当因果関係を認めた裁判例が存在すること。

4.本件訴訟の結果

本件では、上記のような双方からの主張が一段落した後、裁判所が、こちらの主張を認め、本件事故によってSさんが受傷したことを前提とする和解案が提示されました。

そして、これはSさんとしても納得できる金額であったため、裁判所和解案の内容で訴訟上の和解が成立するに至りました。

5.まとめ

このように、サイドミラー同士の接触事故であるにもかかわらず、交通事故によって受傷したことを前提とする和解を成立させることができました。

サイドミラー同士の接触事故は、他の事故類型と比較して損害額は少ない傾向にありますが、争点や主張内容については奥深く難しいものです。

そのため、弁護士費用特約を利用することができ、弁護士費用の心配がない方の場合は、交通事故を専門とする弁護士に依頼するべきであるといえます(なお、当事務所ではSBI損害保険とアクサ損害保険の弁護士費用特約については、保険会社側が弁護士会の報酬基準に従わない場合、お取り扱いができない場合がございます。)。

私たちの優誠法律事務所では、全国から交通事故のご相談を多数お受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

人身傷害保険から保険金を受け取った後にも慰謝料請求できる?

交通事故の被害者の方の中には、交通事故で怪我をしてしまったものの、過失割合に争いがあるためにご自身で加入されている人身傷害保険を使って通院している、という方もいらっしゃると思います。

そこで、今回は、人身傷害保険を使用している場合に加害者の保険会社に対して慰謝料等を請求できないのか、事例を交えて説明していきます。

1.人身傷害保険、対人賠償保険とは

まず、ここで登場する保険の種類について説明しておきましょう。

対人賠償保険とは、交通事故で他人を死傷させた場合に、治療費や慰謝料等の賠償額について保険金が支払われる保険です。

例えば、被害者側の過失がない事故などでは、通院中の治療費を加害者加入の対人賠償保険が負担し(これを「一括対応」と言います。)、治療が終わった段階で慰謝料等を支払ってもらって示談するケースがほとんどです。

他方で人身傷害保険とは、交通事故によるご自身の治療費や慰謝料等の損害について補償を受けることのできる保険です。

例えば、自損事故など加害者が存在しない場合に使ったり、加害者が対人賠償保険に加入していない場合に使ったりすることが多いです。

加害者が対人賠償保険に加入している場合でも、被害者側の過失割合が大きい場合は、加害者加入の対人賠償保険が治療費の一括対応を拒むことがあります。

この場合も、被害者の方が人身傷害保険に加入していれば、人身傷害保険に治療費の一括対応をお願いすることが可能です。

2.人身傷害保険の支払額は約款で決められた額

ただし、人身傷害保険の慰謝料額の基準は、いわゆる裁判所・弁護士基準ではなく、あくまでも約款で決められた金額に留まります。

したがって、人身傷害保険を受け取った後は、加害者側に対して裁判所・弁護士基準との差額が請求できることになります。

例えば、被害者側に過失は0だったものの、加害者が対人賠償保険に加入していないためにやむを得ず人身傷害保険を使った場合は、人身傷害保険から治療費や慰謝料を受け取った後、加害者に対し、受け取った人身傷害保険金と裁判所・弁護士基準の賠償額との差額を請求できます。

3.過失がある場合の注意点‐訴訟基準差額説

ただ、被害者側にも過失がある場合は差額の請求について1つ問題があります。

わかりやすく単純な事例で説明すると、

・裁判所・弁護士基準の治療費や慰謝料等の損害合計が100万円

・過失割合は5:5

・加害者加入の対人賠償保険が治療費一括対応を拒んだため、被害者は人身傷害保険を使用

・被害者は人身傷害保険から60万円を受け取ったのち、加害者加入の対人賠償保険に対して差額を請求した

という場合で考えてみます。

このとき、加害者加入の対人賠償保険会社は、

「うちからあなたに支払うことのできる金額上限は100万円の50%の50万円で、

今回あなたは50万円を超える60万円を人身傷害保険から受け取っているので、うちから追加で払えるものはありません。」

というような説明をして、支払いを免れようとします。

しかし、この説明は間違っています。

少し難しい話になりますが、この問題は、人身傷害保険金を加害者と被害者どちらの過失分から先に充当するかという論点になります。

上記の対人賠償保険の主張は、人身傷害保険金は加害者の過失分から充当すべき、との主張です。

しかし、そもそも人身傷害保険は、被害者の過失が大きいようなケースでも、被害者が治療費や慰謝料の補償を受けられるようになるために加入する保険のはずです。

そうであれば、人身傷害保険金は、被害者側の過失分から充当されるべきです。

最高裁判所もそのように考えています(最高裁平成24年2月20日参照)。

このような考え方を、訴訟基準差額説と言います。

上記の例を判例である訴訟基準差額説で説明すると、被害者が受け取った人身傷害保険金60万円は、被害者の過失分50万円から充当されることになります。

そうすると、人身傷害保険金から加害者過失分(50万円)に充当される金額は、残りの10万円(人身傷害保険金60万円-被害者過失分50万円)ということになります。

したがって、被害者は50万円-10万円の40万円を加害者加入の対人賠償保険会社に対して請求することができ、人身傷害保険金と合わせると、損害額合計100万円の全額を受領することができます。

計算はややこしいのですが、誤解を恐れずにいうと、訴訟基準差額説では、「人身傷害保険金を受領した後に加害者加入の対人賠償保険に差額を請求した場合、多くのケースで人身傷害保険金と賠償金併せて損害額100%の補償を受けることができる」ということになります。

4.現場の視点

弊所でも、人身傷害保険金受領後に加害者の対人賠償保険に対して差額請求をするケースは多くあります。

ただ、対人賠償保険会社からは、「訴訟基準差額説は裁判にならないと採用できない」と言われるケースが非常に多いです(理屈は全く通っていません)。

言い換えると、「裁判にしなければお金を払うつもりはない」ということになるので、加害者側対人賠償保険会社がこのような主張に固執するのであれば、裁判を起こすことになります。

もっとも、対人賠償保険会社への請求は人身傷害保険金を受領した後の差額請求となり、請求額がそこまで大きくないケースも多いです。

そのような弁護士費用を支払うと費用倒れになってしまうようなケースにも対応できるようにするため、弁護士費用特約に加入されることが非常に有用と思われます。

また、被害者の方が人身傷害保険金を受領しているケースは、加害者側から治療費の支払いを拒否されているケース、もっと言えば「被害者側の過失の方が大きい」と言われているケースが多いです。

したがって、過失割合をどうするかということで争いがあることもあり、物損が未解決のままということもあります。

そのような場合は、裁判で過失割合を決め、物損も同時に解決することになります。

5.まとめ

今回は、人身傷害保険を使った後に加害者加入の対人賠償保険に対して賠償請求するケースについてご説明しました。

ご相談いただいた方から、他の弁護士に相談した際は訴訟基準差額説について説明がなかったと伺うこともあります。

少しマニアックな知識かもしれませんが、被害者の方の損害を少しでも回復するためには必要な知識だと考えています。

優誠法律事務所では交通事故のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。

交通事故は予期できるものではなく、全く突然のものです。

突然トラブルに巻き込まれた方のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。

■経歴

2008年3月 上智大学法学部卒業

2010年3月 上智大学法科大学院修了

2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務

2021年10月 優誠法律事務所に参画

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)