今回は、交通事故の被害に遭った場合に加害者側に賠償を求められる費目(治療費や慰謝料など)の中から、家事従事者の休業損害について、裁判例を交えて解説します。

主婦(家事従事者)の方が、交通事故による受傷のため家事ができなかった場合、一定の要件を満たせば、家事従事者の休業損害が認められることになります。

実務家の中では、このような家事従事者の休業損害は共通認識としてありますが、一般的にはそこまで広く知られていないという印象です。

これは、給与所得と異なり、家事労働自体には収入がないため、家事労働と休業損害が結びつきづらいことが背景にあるように思われます。

また、家事従事者の休業損害は、女性だけでなく男性についても認められることには注意が必要です。

「家事従事者」という用語はその表れで、妻ないし主婦であることに重きを置いていないことが分かります。

このページの目次

1.家事労働を金銭評価できるか否か

かつては、家事労働自体は現実収入を生むものではなく、事故によって収入の減少が生じるわけでもないことから、専業主婦を念頭におき、交通事故による後遺障害が残存してしまった場合において主婦に逸失利益が認められるか否かが争点となっていました。

逸失利益を否定する裁判例(大阪地裁昭和42年4月19日判決)は、次のとおり判示しています。

「主婦にも逸失利益を認める見解があるけれども、一般に逸失利益と呼ばれるものは、被害者が有していた稼働能力の抽象的価値自体の喪失による損害ではなくして、被害者が稼働能力を喪失したために将来収得することができたはずの収入を喪失したことによる損害を意味するのであるから、家事労働にのみ従事し独自の収入を得る見込みのほとんどない主婦につき、逸失利益を肯定するのは正当でないと考える。またかような意味での逸失利益ではなくして、稼働能力の抽象的価値自体の喪失による損害を財産的損害とみてこれを逸失利益と同様に取り扱うべきであるとする見解もあるが、稼働能力の抽象的価値自体の喪失から生ずる損害の本質は、非財産的なものと解するのが相当であるから、この見解も採用できない。」

しかしながら、同じく現実収入のない幼児の逸失利益の算定が最高裁で肯定されるようになり、また、有職者の損害額と専業主婦の損害額との間に大きな差が生じることの不合理性等が指摘されるようになりました。

その後、最高裁(昭和49年7月19日判決)は次のとおり判示し、現在の実務もこれに沿って運用がなされています。

「おもうに、結婚して家事に専念する妻は、その従事する家事労働によつて現実に金銭収入を得ることはないが、家事労働に属する多くの労働は、労働社会において金銭的に評価されうるものであり、これを他人に依頼すれば当然相当の対価を支払わなければならないのであるから、妻は、自ら家事労働に従事することにより、財産上の利益を挙げているのである。一般に、妻がその家事労働につき現実に対価の支払を受けないのは、妻の家事労働が夫婦の相互扶助義務の履行の一環としてなされ、また、家庭内においては家族の労働に対して対価の授受が行われないという特殊な事情によるものというべきであるから、対価が支払われないことを理由として、妻の家事労働が財産上の利益を生じないということはできない。のみならず、法律上も、妻の家計支出の節減等によって蓄積された財産は、離婚の際の財産分与又は夫の死亡の際の相続によって、妻に還元されるのである。かように、妻の家事労働は財産上の利益を生ずるものというべきであり、これを金銭的に評価することも不可能ということはできない。」

2.家事従事者の休業損害についての算定方法

次に、家事従事者の休業損害を計算するにあたり、基礎収入額(年収)をどのように考えるかが問題となります。

本来であれば、家事従事者が置かれている個別の家事労働の状況により、その質と量に応じて具体的に基礎収入額を認定すべきですが、このような認定に役立つ証拠は容易に得られないこと等から、一般的な統計資料(賃金センサス)を利用せざるを得ないのが実状でありポイントです。

裁判例では、①女性労働者の全年齢平均・賃金額を基礎とする例、②被害者の年齢に対応する女性労働者の全年齢平均・賃金額を基礎とする例が多いという印象です。

いわゆる「赤い本」と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)では、①の方式が記載されています。

この点、高齢の家事従事者について、裁判例では、平均賃金から2割程度減額したものを基礎収入額とする例もありますが、高齢者であるからといって一律に低い金額で評価すべきではなく、家事労働の実態を考慮して適当な金額を定めるべきです。

また、家庭を離れて他の職場で労働(兼業)している家事従事者については、現実の収入額と家事労働(労女性労働者の平均賃金額)のいずれか高い方が休業損害として認定されるのが一般的です。

裁判例(神戸地裁平成14年1月17日判決)では、事故前3ヶ月の収入が日額1826円しかなかった被害者について、加害者からは現実の収入額を基礎収入額として採用するべきとの主張がなされていたものの、次のとおり判示し、女性労働者の平均賃金額を基礎収入額として採用しています。

「休業損害証明書(乙3)によれば、原告の事故前3か月の収入の合計額は16万8015円であるから、これを92日で割ると、1日当たりの収入額は1826円となる。しかしながら、原告本人尋問の結果によると、原告は、働きながら実家で病気の父親の透析などの介護をしていたことが認められるから、休業損害を算出するにあたっての年収としては、女子労働者学歴計29歳の年収額332万7200円を用いるのが相当である。」

次に、家事従事者の休業損害についての具体的な算出方法ですが、①収入日額に実通院日数を乗じる方法、②収入日額に治療期間を乗じた上で一定の割合(支障割合等)を乗じる方法があります。

私見ですが、家事に支障が生じるのは通院日に限られないことを踏まえると、②の方が実態に合った計算方法であるように思います。

3.一人暮らしの場合

家事労働が財産上の利益を挙げていると評価されるのは、それが他人のために行う労働である場合であり、自分自身の身の回りのことを行うことはこれに当たりません。

そのため、一人暮らしの被害者については、基本的に家事従事者の休業損害が認められないことになります。

しかしながら、特殊な事例として、事故前は夫と2人暮らしであり、事故によって夫を亡くして1人暮らしをしていた被害者について、次のとおり判示し、家事従事者の休業損害を認めた裁判例(名古屋地裁平成23年4月1日判決)はあります。

「原告X1は、本件事故当時、Aと二人暮らしであり、自分とAのために家事を行っていたと認められるところ、Aは本件事故により本件事故の日に死亡したため、原告X1は上記休業期間である89日間については、独り暮らしとなり、他人のために家事を行うという状況ではなくなっている。このように、自分のためだけの家事を行う人については、原則として、家事を行えなくなったことによる休業損害は認められないというべきである(なお、自分のための家事ができないために家政婦などの補助者を雇わなければならないというようなことがあった場合には、その費用が積極損害と認められることはあり得ると考えられる。)。しかし、本件に関しては、原告X1は、本件事故前は夫であるAのために家事を行っていたのであり、夫のために家事に従事しないのであれば他で働いて収入を得るという選択肢もあったと考えられる。そして、本件事故により家事を提供する相手であるAを死亡させたのが被告であることを考慮すれば、本件事故以降原告X1が独り暮らしの立場になったからといって、休業損害を認めないのは相当ではないというべきである。」

4.男性の家事従事者について

社会の変化に伴い、家事労働に従事する男性が増えてきたこと、女性も外に仕事を持つことが多くなってきたこと、同じ内容の家事労働をしながら女性に限って休業損害を認めるのは不平等であること等から、男性についても、家事従事者の休業損害を認めることが一般的です。

ただ、依然として、男性が家事をするというイメージは、女性のそれよりも一般的でないことから、交渉や訴訟の場面において、女性よりも立証の必要性は高くなるという印象です。

男性の家事従事者についても、その算定方法は女性と同様です。

以下、兼業主夫の被害者について、次のとおり判示し、家事従事者の休業損害を認めた裁判例(名古屋地裁平成30年12月5日判決)を紹介します。

「原告X1は、本件事故前は、ダンスのインストラクターをするなどして1月当たり4万円程度の収入も得ていたが、そのほかの時間は、平成20年頃から交際し同居するUのために炊事や洗濯等の家事を行い、生活費についても、基本的には空港職員として勤務するUの給与に頼っていたものと認められるから、兼業主夫の状況にあったということができる。これに対し、被告らは、原告X1に主夫としての休業損害は認められない旨主張するが、原告X1とUの生活状況は上記のとおりであり、その関係性も、同居期間に照らすと婚姻に準ずる内縁関係といい得るものであるから、被告らが主張する原告X1が男性であることやUと婚姻をしていないことといった事情は、原告X1の家事労働について休業損害を認める妨げにはならないというべきである。したがって、原告X1の家事労働について、本件事故と相当因果関係の認められる範囲で休業損害を認めるのが相当である。」

5.まとめ

今回の記事では、家事従事者の休業損害について説明をしましたが、いかがでしたか。

家事従事者と一口にいっても、フルタイムで働いている場合、パートタイムで働いている場合、介護を要する老人と子供を抱えている場合、フルタイムで稼働する子供夫婦に代わって孫の面倒を見ている高齢の被害者である場合等、その態様は様々です。

家事に関する休業損害を請求するにあたっては、これらの家事の実態や損害額の算出方法を適切に主張・証明する必要があります。

そのため、保険会社に対して家事に関する休業損害の主張をされたい場合には、請求が認められる可能性を上げるためにも、交通事故を専門とする弁護士にご相談されることをお勧めします。

また、相手方保険会社から賠償金の提示がなされた際、示談することについて悩まれた場合も、適切な解決のため、交通事故を専門とする弁護士に相談するべきであるといえます。

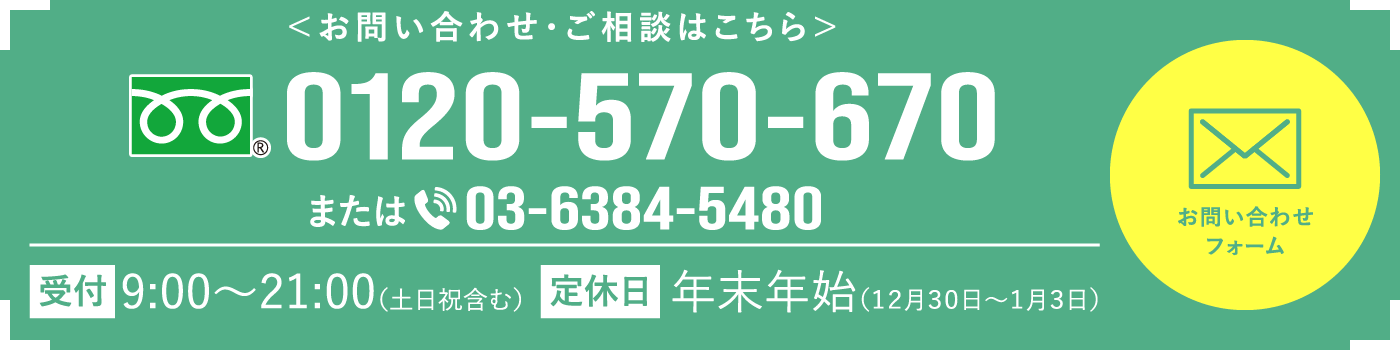

私たちの弁護士法人優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

また、弁護士特約でご依頼いただくことも可能で、後遺障害の申請についてもサポートしております。

全国からご相談(電話・WEB相談等)いただいておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

【関連記事】

弁護士に依頼することで示談金が増額した事例~頚椎捻挫・後遺障害14級9号・専業主婦~

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。