交通事故に遭い、心身ともに深い傷を負われた皆様へ。

今回は、交通事故被害に遭われた方が、適切な慰謝料を受け取り、正当な補償を得るための「完全ガイド」として、慰謝料請求の仕組みから、損をしないための具体的な方法まで、皆様の疑問を解消し、安心して手続きを進められるよう徹底解説します。

交通事故は、予測不能な形で私たちの日常を奪い去ります。

そして、多くの被害者が精神的な苦痛に加え、「慰謝料はどれくらいもらえるのか」「どうすれば適正な金額になるのか」といった金銭的な不安に直面します。

保険会社との交渉、煩雑な書類手続き、そして専門的な法律用語の数々…これらは被害者にとって大きな負担となり、適切な慰謝料を受け取れないケースも少なくありません。

本記事では、そのような不安を解消し、あなたが損をすることなく、正当な慰謝料を獲得するための知識と戦略を余すことなくお伝えします。

このページの目次

1.交通事故被害者が知っておくべき慰謝料の基礎知識:なぜ慰謝料は支払われるのか

交通事故における慰謝料とは、被害者が交通事故によって被った精神的・肉体的な苦痛に対して支払われる賠償金の一部です。

単なる「お見舞金」とは違い、それぞれの基準に基づいて算定されます。

慰謝料の種類は大きく分けて以下の3つがあります。

- 入通院慰謝料(傷害慰謝料):交通事故による怪我の治療のために病院に入院したり、通院したりしたことに対する精神的苦痛への賠償です。

- 後遺障害慰謝料:交通事故によって後遺障害が残り、日常生活や仕事に支障が生じることに対する精神的苦痛への賠償です。後遺障害等級によって算定されます。

- 死亡慰謝料:交通事故によって被害者が死亡した場合、被害者とその遺族に対して支払われる精神的苦痛への賠償です。

これらの慰謝料は、それぞれいくつかの算定基準があり、その基準によって最終的に受け取れる金額に大きな差が生じます。

死亡事故の場合、遺族に支払われる死亡慰謝料の相場は、自賠責基準では400万円〜750万円ですが、弁護士基準では2,000万円以上になるケースもあります。

特に一家の支柱を失った場合には、高額な死亡慰謝料が認められる傾向があります。

・慰謝料を請求できる人は?

原則として、交通事故の被害者ご本人、または被害者が死亡した場合はそのご遺族が請求できます。

運転者、同乗者、歩行者など、事故時の状況は問いません。

・慰謝料と賠償金の違い

「慰謝料」と「賠償金」は混同されがちですが、厳密には意味が異なります。

「賠償金」は、交通事故によって生じた全ての損害(治療費、休業損害、逸失利益、慰謝料など)を補償する金銭の総称です。

その中の精神的損害に対する補償が「慰謝料」にあたります。

2.交通事故被害者の慰謝料の計算方法と3つの策定基準

では、実際に慰謝料はいくらくらいもらえるのでしょうか。

慰謝料の相場は、基準によって大きく異なります。

たとえば、自賠責保険基準では入通院1日あたり4300円、任意保険基準ではその1.5倍程度、弁護士基準では2倍以上となるケースもあります。

提示された示談金が相場より低いと感じた場合は、必ず専門家に確認しましょう。

慰謝料の金額は、被害の程度、治療期間、後遺障害の有無など、様々な要素によって変動します。

そして、交通事故の慰謝料には以下の3つの算定基準があります。

(1)自賠責保険基準

自賠責保険基準は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)で定められた基準です。

被害者への最低限の保証を目的としているため、支払われる金額は低めに設定されています。

- 特徴:全ての被害者への最低限の補償を目的とするため、計算方法や上限額は均一で定額です。重傷の場合でも、傷害部分(後遺障害部分以外)に関する保険金額は120万円が上限です。

- 計算方法(入通院慰謝料):

- 治療期間(入院期間と通院期間の合計日数)

- 実治療日数(実際に病院に通った日数)×2

上記のいずれか少ない日数を採用し、1日あたり4,300円(2020年3月31日以前の事故は4,200円)で計算します。

(2)任意保険基準

任意保険基準は、任意保険会社が独自に定めている基準です。

保険会社ごとに異なり、原則として非公開です。

- 特徴:各保険会社が独自に算出するため、計算方法や金額は公開されていません。一般的には自賠責基準よりは高いですが、裁判所基準(弁護士基準)と比べると低く設定されています。保険会社との示談交渉で提示される金額は、この基準に基づいていることが多いです。

(3)弁護士基準(裁判基準)

裁判基準は、過去の交通事故の裁判例に基づき、作成された最も高額な基準です。

裁判になった場合に認められる可能性が高い金額であり、被害者が本来受け取るべき適正な慰謝料額に近いとされています。

- 特徴:過去の裁判例に基づいており、自賠責基準や任意保険基準と比べて、最も高額な慰謝料が認められる傾向があります。弁護士が介入することで、この基準での交渉が可能になります。

- 計算方法(入通院慰謝料):通院期間や症状に応じて金額が設定されています。「赤い本」と呼ばれる書籍に掲載されている算定表を用いて計算します。重傷の場合と軽傷の場合で別の表が用いられます。

ここで注意すべきなのは、保険会社が提示する金額の多くは任意保険基準に基づいているという点です。

自賠責保険は最低限の補償しかなく、弁護士基準との差額は数百万円単位になることも珍しくありません。

どの基準で計算されているかを確認することが、慰謝料を増額させる第一歩となります。

【重要】保険会社が提示する慰謝料は任意保険基準であることがほとんどです。適正な慰謝料を得るためには、弁護士基準での交渉が不可欠です。

3.交通事故被害者が慰謝料を増額するための交渉術:戦略的アプローチ

保険会社は営利企業であり、支払う保険金を抑えたいと考えるのは当然です。

そのため、多くのケースで保険会社から提示される慰謝料額は、自賠責基準か任意保険基準に基づいたものであり、弁護士基準に比べて低く設定されています。

ここで重要なのは、被害者側も戦略的に交渉を進めることです。

(1)示談交渉の前に知っておくべきこと

- 示談書には安易にサインしない:一度示談書にサインしてしまうと、原則として後から内容を変更することはできません。提示された金額が妥当か、後遺障害等級の認定の可能性はないかなど、十分に検討する時間が必要です。

- 治療の継続と適切な記録:慰謝料額は治療期間や症状の程度に大きく左右されます。医師の指示に従い、最後までしっかり治療を受け、診断書や治療費の領収書など、全ての関連書類を保管しておきましょう。

- 過失割合の理解:交通事故の損害賠償では、加害者と被害者双方の過失の割合(過失割合)が重要になります。被害者にも過失がある場合、自賠責基準以外では、その割合に応じて慰謝料が減額されます。納得できない場合は、安易に同意せず専門家に相談しましょう。

- 保険会社の担当者とのやり取り:保険会社の担当者はプロです。感情的にならず、冷静に対応し、不明な点は必ず確認しましょう。会話は記録に残しておくことをお勧めします。

(2)弁護士に依頼する最大のメリット

「弁護士に依頼すると費用がかかるし…」と躊躇する方もいるかもしれません。

しかし、弁護士に依頼することは、結果的に受け取れる慰謝料額を大幅に増額させ、損をしないための最も確実な方法です。

弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

- 慰謝料の大幅な増額が見込める:弁護士は最も高額な「弁護士基準」で交渉を行います。これにより、保険会社が提示する金額よりも格段に高い慰謝料を獲得できる可能性が高まります。

- 交渉を全て任せられる:煩雑な保険会社とのやり取りや書類作成など、全ての交渉を弁護士に任せることができます。被害者は治療に専念でき、精神的負担が大幅に軽減されます。

- 後遺障害認定手続きのサポート:後遺障害慰謝料は、後遺障害等級によって大きく金額が変わります。弁護士は適切な後遺障害診断書の作成指導や、審査に有利になる資料の収集、異議申立てなど、認定手続きを徹底的にサポートし、適正な等級認定を目指します。

- 過失割合の交渉:保険会社から提示された過失割合が不適切だと感じる場合、弁護士が過去の裁判例や客観的な証拠などに基づいて交渉し、被害者に有利な過失割合を目指します。

- 法的な専門知識による安心感:被害者ご自身に交通事故に関する専門知識がなくても、弁護士が法的な観点から的確なアドバイスを提供し、被害者を全面的にサポートします。

多くの弁護士事務所では、初回相談無料や着手金無料などのプランを提供しており、費用面での心配を軽減する配慮がなされています。

また、被害者やご家族が加入している保険に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、実質無料で弁護士に依頼できるケースも多いです。

4.交通事故被害者が慰謝料と併せて請求できる損害賠償項目

慰謝料は精神的苦痛に対する賠償ですが、交通事故の被害はそれだけではありません。

他にも請求できる損害賠償項目が多数存在します。

これらを見落とさずに請求することが、「損をしない」ために非常に重要です。

主な損害賠償項目は以下の通りです。

(1)積極損害(実際に支出した費用)

- 治療費:診察費、手術費、投薬費、検査費用など、医療機関でかかった費用全般。場合によっては健康保険の利用や労災保険の申請も検討すべきです。

- 通院交通費:病院までの電車、バス、タクシー代、自家用車のガソリン代など。自家用車や公共交通機関の利用が原則ですが、症状に応じてタクシー利用も認められます。

- 入院費用:入院中の個室料、差額ベッド代(必要性が認められれば)、食事代など。

- 付添看護費用:入院中や通院中に家族などが付き添った場合の費用。医師の指示や症状の重度に応じて認められます。

- 葬儀関係費:死亡事故の場合に発生する葬儀費用、埋葬費用など。

- 装具・器具購入費:義肢、装具、車椅子などの購入費用。

- 家屋・自動車改造費:後遺障害により日常生活に支障が生じ、自宅や車の改造が必要になった場合の費用。

- 弁護士費用:弁護士に依頼した場合の費用。弁護士費用特約があれば活用しましょう。

(2)消極損害(将来得られたはずの利益)

- 休業損害:事故による怪我の治療や入院のため、仕事を休んだことで得られなかった収入の補償。会社員、自営業者、主婦(主夫)など、立場によって計算方法が異なります。

- 会社員:事故前の給与額を基に算出されます。

- 自営業者:事故前年の確定申告書などの資料を基に、事故前の所得を証明する必要があります。

- 主婦(主夫):家事労働の対価として、裁判では賃金センサス(統計資料)の女性平均賃金を目安に算出されます。

- 逸失利益:交通事故による後遺障害や死亡によって、将来得られるはずだった収入が減少・喪失することに対する補償。

- 後遺障害逸失利益:後遺障害によって労働能力が低下し、将来の収入が減少することに対する補償。後遺障害等級、基礎収入、労働能力喪失率、喪失期間のライプニッツ係数(中間利息控除)を用いて計算されます。

- 死亡逸失利益:死亡によって将来得られるはずだった収入を失ったことに対する補償。被害者の基礎収入、生活費控除率、就労可能年数、喪失期間のライプニッツ係数を用いて計算されます。

これらの項目も漏れなく請求することで、最終的に受け取る賠償総額は大きく変わってきます。

特に逸失利益は高額になることが多いため、専門家による適切な算定が不可欠です。

(3)入通院日数によって変わる慰謝料額

慰謝料額は、入院・通院の日数によって大きく変わります。

たとえば、自賠責基準では『治療期間の日数』と『実通院日数×2』の少ない方を採用するルールがあり、治療を途中でやめてしまうと慰謝料が少なくなってしまいます。

そのため、医師の指示に従って最後まで通院を続けることが大切です。

5.交通事故被害者の慰謝料請求の流れと期間

交通事故発生から慰謝料請求、そして示談成立までの一般的な流れと、それぞれの段階で必要な期間について解説します。

①交通事故発生

- すぐに警察に連絡し、実況見分を行ってもらう。

- 加害者の連絡先、保険会社を確認する。

- 可能な限り事故現場の状況を記録(写真、動画など)。

- 目撃者がいれば証言を依頼する。

- 期間:警察への連絡などは即日(実況見分は後日の場合もあります)

②病院での診察・治療開始

- 自覚症状がなくても、必ず病院を受診し、医師の診断を受ける。後から症状が出ることもあるため重要です。

- 定期的に通院し、医師の指示に従い治療を継続する。

- 診断書、治療費明細書、領収書などを全て保管する。

- 期間:即日~数日(治療は主治医の指示の下で数ヶ月)

③症状固定

- 医師が「これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態」と判断すること。

- 症状固定後に残った症状が「後遺障害」と認められる可能性があります。

- 期間:治療開始から数ヶ月~1年程度(症状による)

④後遺障害等級認定申請(後遺症が残った場合)

- 症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険会社に提出し、後遺障害等級認定を申請します。

- 適切な等級認定を得るためには、診断書の内容が非常に重要です。

- 期間:申請から2ヶ月程度

⑤損害額の確定・示談交渉

- 治療終了や後遺障害等級の認定などの後、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などについて保険会社から示談案が提示されます。

- 提示された示談案の内容を精査し、弁護士に相談するなどして、適正な金額か確認します。

- 交渉によって、慰謝料や他の損害賠償額を増額できる可能性があります。

- 期間:損害確定後、数週間~数ヶ月

⑥示談成立

- 交渉がまとまれば、示談書にサインし、示談成立となります。

- 示談書の内容をよく確認し、不明な点があれば必ず弁護士に相談しましょう。

- 示談成立後、合意された賠償金が支払われます。

- 期間:示談交渉開始から数週間~数ヶ月

全体の期間:軽微な事故で後遺障害が残らない場合は数ヶ月で解決することもありますが、後遺障害が残ったり、交渉が難航したりする場合は、1年以上かかることも珍しくありません。

6.交通事故被害者の慰謝料に関するよくあるQ&A

Q1:弁護士費用特約って何ですか?

A1:弁護士費用特約とは、加入している自動車保険などに付帯できるオプションで、交通事故の被害に遭った際に弁護士に相談したり、依頼したりする際の費用(相談料、着手金、報酬金など)を保険会社が負担してくれる制度です。これにより、自己負担なしで弁護士に依頼できるケースが多く、安心して専門家に相談できます。

Q2:慰謝料はいつ支払われますか?

A2:原則として、示談が成立し、示談書を取り交わした後、2週間程度で指定の口座に振り込まれることが多いです。ただし、金額や保険会社、金融機関によって多少前後する場合があります。

Q3::むちうちでも慰謝料はもらえますか?

A3:はい、むちうちでも慰謝料はもらえます。むちうちは交通事故で最も多い怪我の一つであり、治療をした場合に入通院慰謝料の対象となります。治療期間が長引いたり、後遺症が残ったりした場合は、その期間や程度に応じて慰謝料額も高くなります。

Q4:保険会社とのやり取りがストレスです。どうすればいいですか?

A4:保険会社とのやり取りは、精神的負担が大きいものです。弁護士に依頼することで、全てのやり取りを弁護士が代行してくれます。被害者は治療に専念できるため、ストレスが大幅に軽減されます。また、弁護士が介入することで、保険会社からの不当な要求を排除し、対等な立場で交渉を進めることができます。

Q5:物損事故でも慰謝料は請求できますか?

A5:原則として、物損事故(車の損傷のみで、人身被害がない事故)では慰謝料は請求できません。慰謝料は精神的苦痛に対する賠償であるため、怪我などの人身被害が伴う場合にのみ請求が可能です。ただし、物損事故でも車両の修理費用や代車費用などは請求できます。

Q6:症状固定と言われましたが、まだ痛みがあります。どうすればいいですか?

A6:医師が症状固定と判断しても、痛みが残っている場合は、後遺障害の可能性があります。後遺障害診断書を作成してもらい、自賠責保険会社に後遺障害等級認定を申請しましょう。申請手続きは専門家に依頼した方がスムーズに進められますので、弁護士に相談することをお勧めします。また、治療の継続については、健康保険に切り替えて自費で通院を続けるという方法もありますので、主治医に相談してみてください。

Q7:交通事故の慰謝料には税金がかかりますか?

A7:交通事故の慰謝料は、原則として非課税です。所得税や住民税はかかりません。これは、損害賠償金が「損害を補填するもの」とみなされるためです。ただし、一部の特殊なケースや、損害賠償とは異なる性質の支払いについては課税される可能性もありますので、心配な場合は税理士や弁護士に確認しましょう。

Q8:自分で交渉しても大丈夫ですか?

A8:ご自身で交渉することも不可能ではありませんが、保険会社は交渉のプロであり、法的な知識や交渉術に長けています。一方、被害者の方は、治療や日常生活に追われながら、慣れない交渉を進めることになります。結果として、保険会社の提示額をそのまま受け入れてしまい、本来得られるべき適正な慰謝料額よりも低い金額で示談してしまうケースが非常に多いです。損をしないためには、やはり専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。

Q9:慰謝料の時効はいつまでですか?

A9:交通事故による損害賠償請求権(慰謝料を含む)の時効は、原則として以下の通りです。

- 人身損害(慰謝料、治療費、休業損害など):事故が発生した日、または損害と加害者を知った日から5年(民法改正前は3年)。

- 物損損害:事故が発生した日、または損害と加害者を知った日から3年。

ただし、時効の起算点や中断事由など、複雑な点も多いため、時効が迫っている場合は速やかに弁護士に相談してください。

7.まとめ|交通事故被害者が慰謝料で納得の解決を得るために

交通事故は、被害者の心身に大きな負担を強いるだけでなく、その後の生活にも多大な影響を及ぼします。

あなたが泣き寝入りする必要はありません。

正当な権利として、適正な慰謝料と損害賠償を受けることができます。

この記事が、あなたが交通事故被害から回復し、新たな生活を再建するための第一歩となることを願っています。

適正な慰謝料を獲得し、損をしないためには、

- 早めに病院を受診し、症状を医師に正確に伝えること。

- 医師の指示に従って治療を継続すること。

- 示談書には安易にサインしないこと。

- 弁護士費用特約の有無を確認すること。

- そして何よりも、早期に交通事故に強い弁護士に相談すること。

これらの行動が、あなたの未来を大きく左右します。

一人で悩まず、専門家の力を借りて、納得のいく解決を目指しましょう。

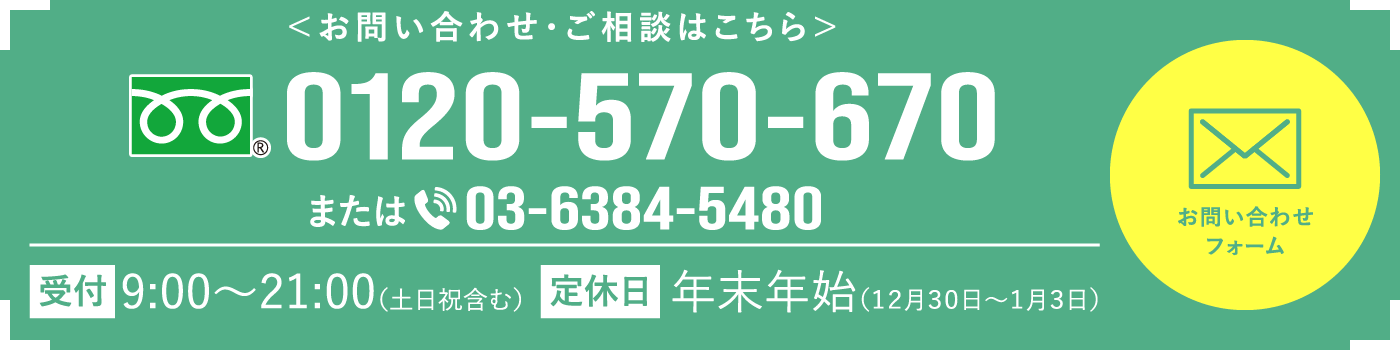

当事務所は弁護士法人として、交通事故被害者の方からのご相談を全国対応でお受けしています。

初回相談は無料で、弁護士費用特約を利用すれば自己負担ゼロでご依頼いただけることも多いです。

慰謝料増額や後遺障害認定に強い弁護士が、あなたのケースに最適な解決をサポートいたします。

お気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。