交通事故でむちうち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)と診断され、適切な治療を受けているにもかかわらず、治療途中で保険会社から治療の打切りを打診されたり、低い慰謝料が提示される場合があります。

むち打ちの慰謝料の計算は、その症状や治療期間、通院頻度などによって大きく変動します。

また、保険会社とどのように交渉するかという点も慰謝料の金額に影響を与える重要な要素です。

そこで、今回は、むち打ちの慰謝料が相場より低くなりがちな理由を解き明かし、さらに保険会社からの治療打切り打診への対応策、慰謝料や治療費の減額リスクを回避する方法、保険会社に治療・通院期間の延長を認めさせるための交渉術などについて詳しく解説します。

【関連記事】

このページの目次

1.治療打切りや減額への対処法と治療期間延長のコツ

交通事故によるむち打ち治療において、最も多くの被害者の方が直面するのが、保険会社からの治療打ち切り打診です。

保険会社は、治療が一定期間に達すると「症状固定」と判断し、治療費の支払いを打ち切ろうとすることがあります。

保険会社としては、早期に治療費を打ち切ることで治療費の支出を抑えることができるというメリットがある上に、通院慰謝料も低額で抑えることができます。

これは、通院慰謝料が治療期間や通院回数によって算定されることから、早めに治療費を打ち切って治療期間を短くできれば、その分慰謝料の支払いも少なくすることができるためです。

ですから、保険会社にとっては、賠償金を少なくするためには治療費の打切りは早ければ早い方が良いということにはなります。

逆に、被害者にとっては、症状が改善していないにもかかわらず治療を打ち切られてしまうと、後遺症として症状が残り、その後の治療費が自己負担となってしまいます。

さらに、慰謝料の算定期間も短くなってしまうため、結果的に受け取れる慰謝料が、一般的な期間の通院をした場合と比べて大幅に減額される可能性があります。

被害者側が適切な補償を受けるためには、このような場面でも冷静に対処し、必要な治療期間の治療費を確保することが重要となります。

また、治療終了後に保険会社から提示される入通院慰謝料は、入院・通院日数も考慮して算定されるため、通院頻度が少ないと同じ期間通院した場合でも減額される可能性がありますので、適切な通院頻度で通院することも重要となります。

以下では、治療費打切りの打診があった場合の基本的な考え方と、それにどう対処していくべきか、また治療期間の延長を認めさせるための具体的な方法・流れについて解説していきます。

2.保険会社からの治療打切り打診への対応策

保険会社から治療の打切りを打診された場合、まず焦らずにその理由を確認することが重要です。

一般的には、診断書の内容や通院頻度などを基に、任意保険の保険会社として「これ以上治療を継続しても症状の改善が見込めない」と判断した場合などに打診されます。

特に、事故態様が軽微な場合は、保険会社が事故の賠償としてはこれ以上払えないと判断してしまい、早期に打切りを打診されることが多いです。

しかし、まだ症状が残っている、または、まだ改善の余地があると感じる場合は、安易に打切りを受け入れてはいけません。以下の対応策を参考に、適切な治療継続を目指しましょう。

⑴ 医師との綿密な連携

担当医には、診察のたびに現在の症状や改善の具合などを具体的に説明しておきましょう。

そうすることによって、診断書に「治療の継続が必要」といった内容を記載してもらいやすくなります。

また、保険会社が医師に対して医療照会をすることもありますが、基本的に事前に被害者に対して医療照会をすることを予告してきますので、予告された場合には、予め医師に保険会社から医療照会があることを知らせて、治療を継続して症状を改善させたいという希望をしっかり伝え、回答書や意見書に「症状固定には至っていない」ことやまだ治療の必要性があることを記載してもらいやすくしておきましょう。

医師の医学的見解は、保険会社との交渉において最も重要な証拠となります。

加害者側の保険会社からの連絡があった際も、医師から説明されている内容・治療の見込みなどの医師の意見を伝えることも大切です。

⑵ 通院頻度の見直し

むち打ちの治療は継続が重要ですが、あまりにも通院頻度が少ないと、保険会社に「治療の必要性がない」と判断されることがあります。

また、治療途中で急に通院頻度が少なくなると、改善したと解釈される場合があります。

適切な通院頻度を医師と相談し、維持するようにしましょう。

⑶ 症状の詳細な記録

毎日の症状の変化や、日常生活での支障などを細かく記録しておくことで、治療の必要性を具体的に説明できます。

これは、後に損害賠償の示談交渉が決裂してしまって裁判になった際、加害者側に治療期間の妥当性などを争われることもありますので、これに反論する場面でも有効です。

特に、主婦の方は、家事に支障があったことに対して家事従事者としての休業損害を請求できますが、これについても、どの時期にどのような家事にどの程度の支障があったかという点は重要になりますので、記録を残しておくと良いでしょう。

⑷ 自賠責へ被害者請求

被害者や医師が治療の必要性を訴えているにもかかわらず、保険会社が一方的に治療打切りを決定し、強行することもあります。

そのような場合には、一旦打切り後の治療費を立て替えた上で、自賠責保険に被害者請求をして打切り後の治療費を回収することも可能です。

ただ、自賠責保険は120万円が上限になりますので、枠が残っていない場合には自賠責保険には請求できません。

⑸ 弁護士への相談

保険会社との交渉が難航する場合や、専門知識が必要となる場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士は、あなたの代理人として保険会社と交渉し、適切な治療期間の治療費や慰謝料を獲得するためのサポートをしてくれます。

弁護士費用特約が利用できる場合には、弁護士費用の心配もありませんから、積極的に依頼することを検討しましょう。

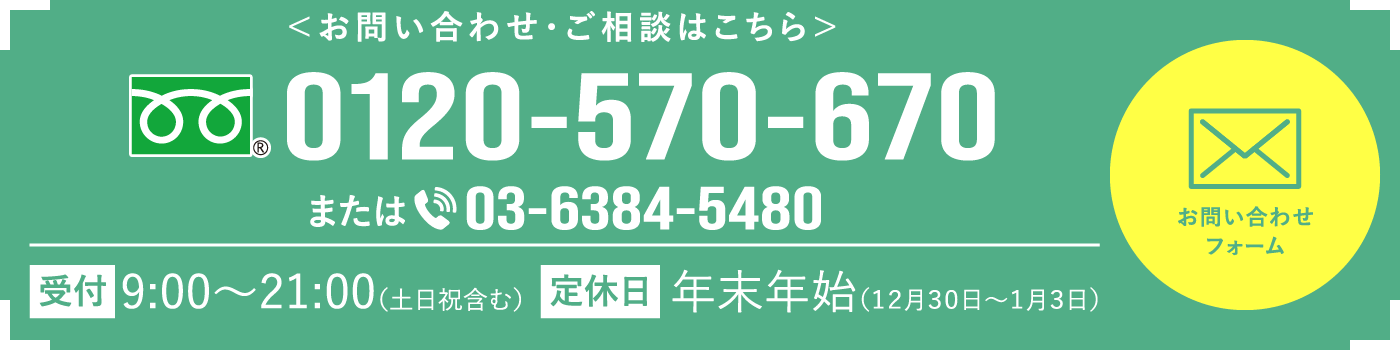

法律事務所によっては無料相談を行っている事務所もあり、全国から電話やメールで相談できる事務所もあります。

3.慰謝料や治療費の減額リスクを回避する方法

むち打ちの慰謝料や治療費が不当に減額されるリスクを回避するためには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。

⑴ 適切な医療機関での受診と継続的な治療

事故後すぐに医療機関を受診し、医師の指示に従って適切な治療を継続することが重要です。

自己判断で治療を中断したり、通院を怠ったりすると、治療の必要性が低いと判断され、早期に治療費を打ち切られたり、通院頻度が低いという理由で慰謝料が減額される可能性があります。

MRIの設備がない整形外科の場合、大きな病院を紹介されて検査を受ける場合もありますが、そのように新たな医療機関を受診する場合には、事前に保険会社に連絡しておく必要があります。

また、整形外科以外にも、接骨院や整骨院での治療費も検討してもらえることもありますが、医師の同意を得ておくことが大切です。

⑵ 診断書の正確な記載

診断書には、症状の内容、治療期間、今後の見込み、症状固定の目安などが正確に記載されていることが重要です。

特に、痛みや痺れなどの自覚症状は、できるだけ具体的に医師に伝え、診断書に反映してもらいましょう。

医師が作成するカルテも裁判になった場合には重要な証拠になります。

⑶ 後遺障害診断の検討

治療を続けても症状が改善しない場合、後遺障害に該当する可能性があります。

後遺障害と認定されれば、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになり、受け取れる金額が大幅に増える可能性があります。

後遺障害の申請は、自賠責保険に対する請求となりますが、加害者側保険会社に任せて申請してもらう「事前認定」と被害者側で申請する「被害者請求」の方法があります。

基本的に、加害者側保険会社が後遺障害等級認定のために尽力してくれることは期待できませんので、被害者請求の方が望ましいですが、後遺障害の種類や等級は専門的な知識が必要なため、弁護士に相談しながら手続きを進めるのが賢明です。

⑷ 交通事故を得意とする弁護士への依頼

保険会社は営利企業であり、できるだけ支払う金額を抑えようとします。

弁護士は、法律の専門家としてあなたの正当な権利を主張し、過去の裁判例(判例)に基づいて適切な慰謝料額を算定しますので、被害者本人が交渉するよりも、保険会社との交渉を有利に進めることができます。

弁護士費用特約に加入している場合は、自己負担なく弁護士に依頼できるケースが多いです。

⑸ 示談交渉の知識を持つ

示談交渉は、一度成立すると原則としてやり直しができません。

提示された慰謝料の金額に納得できない場合は、安易に示談に応じず、内容を十分に検討し、ご自身のお怪我についていくらくらいが適切な金額か弁護士に相談するようにしましょう(例えば、むち打ちで治療期間が3ヶ月の場合、裁判所基準では慰謝料が53万円程度になります。)。

過失割合も慰謝料に影響する重要な要素ですので、安易に保険会社の提示を受け入れずに、妥当な過失割合か調べてみると良いでしょう。

4.治療・通院期間の延長を勝ち取るための交渉術

むち打ちの慰謝料は、治療・通院期間の長さに大きく影響されます。

そのため、適切な期間の治療と通院を継続することは、結果的に適正な慰謝料を獲得することにもつながります。

⑴ 医師との協力体制の構築

医師は治療の専門家であり、あなたの症状を最も理解している存在です。

現在の症状、治療の進捗、今後の治療方針について医師と密にコミュニケーションを取り、治療の必要性を客観的に示してもらいましょう。

診断の内容や検査の結果を確認することも大切です。

⑵ 症状の継続的な訴えと記録

痛みが残っているにもかかわらず、「もう大丈夫だろう」と我慢してしまうと、治療の必要性がないと判断されかねませんので注意が必要です。

医師や保険会社に対し、症状が続いていることを明確に伝え、日常生活における支障なども具体的に記録しておきましょう。

⑶ 通院の継続と頻度

むち打ちの治療は、継続的な通院が原則です。

適切な頻度で通院し、治療への意欲を示すことも重要です。

ただし、過剰な通院は不必要と判断される可能性もあるため、医師と相談して適切な頻度を保ちましょう。

加害者側の保険会社から通院や診察を促されるケースもあります。

⑷ 客観的証拠の収集

MRIやレントゲンなどの症状の原因の裏付けとなる画像診断の結果、神経学的所見、医師の診断書や意見書など、客観的な証拠は交渉において非常に強力な武器となります。

事故の状況を証明する書類として、交通事故証明書や実況見分調書も必要になる場合もあります。実況見分調書は、弁護士に依頼して取得してもらうと良いでしょう。

⑸ 現実的な治療期間の提示

保険会社から治療費打切りの打診があった場合、まだ治療を継続したいと伝えると、保険会社はあとどのくらい治療が必要か聞いてくることが多いですが、「あと1ヶ月続けたい」など具体的な期限を伝えると延長を認めてもらいやすい傾向があります。

もちろん、あとどのくらいで改善するかということは予想できない人も多いと思いますが、「治るまで治療したい」などと伝えてしまうと、保険会社としては対応しきれないと判断され、早期打切りの可能性が高まりますので、「もう1ヶ月様子を見て相談したい」などと現実的な期限を伝えて交渉するのもよいと思います。

⑹ 弁護士の活用

保険会社は、弁護士が介入することで、訴訟に発展するリスクを考慮し、より柔軟な対応をする傾向があります。

弁護士は、被害者のお怪我の症状や治療の実績に基づいて、保険会社基準より高額な裁判所基準に近いところで解決できるよう交渉を進めます。

また、難しい保険会社とのやり取りは弁護士に任せることができ、安心して治療に専念できるはずです。

弁護士費用特約がない場合でも、示談交渉で慰謝料を増額できて弁護士費用をカバーできる(弁護士費用をかけても増額メリットが大きい)可能性も高いですから、示談する前に一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

5.まとめ

むち打ちの治療と慰謝料に関する交渉は、専門知識が必要な場面が多く、精神的な負担も大きいものです。

一人で抱え込まず、信頼できる医療機関の医師や、交通事故に強い弁護士と連携しながら、ご自身の権利をしっかりと主張していきましょう。

適切な知識と準備があれば、適正な慰謝料を獲得できるはずです。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、全国から無料でご相談をお受けしておりますので、この記事をご覧になった方はぜひお気軽にお問い合わせください。

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。