Author Archive

後遺障害12級や14級の神経症状において通常より長期の労働能力喪失期間が認められた裁判例

今回は、交通事故による後遺障害等級12級や14級に該当する神経症状において、一般的な労働能力喪失期間(12級13号の労働能力喪失期間10年間、14級9号の労働能力喪失期間5年間)より長期の喪失期間が認められた裁判例をご紹介します。

後遺障害とは、交通事故によって負った傷害が完全に回復せず、身体や精神の機能に残った不完全な状態をいいます。

交通事故による加害者と被害者との間における問題は、基本的に金銭賠償として処理されることから、後遺障害の問題も金銭賠償によることとなります。

具体的には、被害者に残存している後遺障害が後遺障害等級表のどの等級に該当するかを認定し、それを損害算定に反映させるという手法が実務において定着しています。

労働能力喪失期間は、この後遺障害による損害の1つである後遺障害逸失利益の算定要素の1つです。

後遺障害逸失利益の算定は、

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(ライプニッツ係数)

によってなされます。

労働能力喪失期間については様々な考え方があるところであり、理解するのが難しい分野といえます。

被害者の後遺障害の状況によっては、通常の喪失期間よりも後遺障害による影響が長く続く場合もありますので、ご参考にしていただけますと幸いです。

【関連記事】

・神経症状の後遺障害(12級13号・14級9号)の逸失利益~労働能力喪失期間の相場~

・12級や14級の後遺障害等級において通常より高い労働能力喪失率が認められた裁判例

1.労働能力喪失期間の原則

後遺障害逸失利益の算定要素のうち、労働能力喪失期間については、「民事交通事故訴訟賠償額算定基準」(通称「赤い本」)において次のとおり記載されています。

①労働能力喪失期間の始期は症状固定日

未就労者の就労の始期については原則18歳とするが、大学卒業を前提とする場合は大学卒業時とする。

②労働能力喪失期間の終期は、原則として67歳とする

症状固定時の年齢が67歳をこえる者については、原則として簡易生命表・・の平均余命2分の1を労働能力喪失期間とする。

症状固定時から67歳までの年数が簡易生命表・・の平均余命の2分の1より短くなる者の労働能力喪失期間は、原則として平均余命の2分の1とする。

但し、労働能力喪失期間の終期は、職種、地位、健康状態、能力等により上記原則と異なった判断がなされる場合がある。

事案によっては期間に応じた喪失率の逓減を認めることもある。

このように、労働能力喪失期間は、原則として症状固定日以降の就労可能期間であり、就労可能期間の終期は原則として67歳までとされています。

一方、高齢の場合には、67歳までの年数と平均余命の2分の1とのいずれか長期の方を採用することが多いです。

これらの運用は、後遺障害が、傷害が治ったときに身体に存する障害と定義され、一般には症状が永続するものと考えられていることと整合します。

2.むち打ち症の場合の労働能力喪失期間

一方、いわゆるむち打ち症の場合の労働能力喪失期間については、「民事交通事故訴訟賠償額算定基準」(通称「赤い本」)において次のとおり記載されています。

③むち打ち症の場合

12級で10年程度、14級で5年程度に制限する例が多く見られるが、後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断すべきである。

このように、むち打ち症の場合には、一定期間経過後に症状が緩和したり症状に慣れたりすると考えられており、14級9号に該当するものであれば5年に、12級13号に該当するものであれば10年に喪失期間を限定するのが通常です。

実務では、逆に相手方保険会社から、14級9号の場合に喪失期間を3~4年に限定すべきであると主張されることがありますが、裁判になれば、特別な事情がない限り殆どのケースで5年が認定されており、裁判所がこのような相手方の主張を認めることは少ないという印象です。

一方、症状固定時から長期間経過しているものの、なお症状改善の傾向が認められないという場合に、14級で5年を超える喪失期間を認定した裁判例(千葉地方裁判所平成21年12月17日判決)がありますので、本記事の後半で紹介いたします。

3.むち打ち症以外の神経症状の場合の労働能力喪失期間

むち打ち症以外の原因による神経症状で12級や14級に該当する場合についても、むち打ち症と同じように労働能力喪失期間を限定するかどうかについては、裁判例においても考え方が分かれています。

むち打ち症の場合と同様、労働能力喪失期間を限定するべきとの根拠としては、次のような考え方が挙げられます。

・単なる神経症状のようなものである場合には、将来における改善が期待される。特に若い場合には可塑性があり、訓練や日常生活によって回復する可能性がある。

・むち打ち症の場合、一定期間経過後に症状が緩和したり症状に慣れたりすることから労働能力喪失期間は制限されているが、これは神経症状一般に当てはまる。

・単なる神経症状の場合は自覚症状が中心であることから、長期の労働能力喪失期間を認めることは妥当でない。

しかしながら、そもそも後遺障害は症状が永続する状態を指すのですから、後遺障害として認定した以上、このことを前提に労働能力喪失期間も算定することが大前提といえます。

そのため、労働能力喪失期間は就労可能期間の終期である67歳までを原則とし、安易に労働能力喪失期間をむち打ち症のように限定するべきではありません。

実際、むち打ち症以外の神経症状について判断した裁判例の中でも、就労可能期間まで認めている裁判例(京都地方裁判所平成21年2月18日判決・横浜地方裁判所平成25年9月20日判決)がありますので、この後に紹介いたします。

4.長期の労働能力喪失期間を認めた裁判例の紹介

⑴ 千葉地方裁判所平成21年12月17日判決

本件事故は、調理師である被害者(原告)が原付バイクを運転中に、停車していた相手車両の左側を通過しようとしたところ、相手方(被告)が後方の安全を確認することなくドアを開けたために、原告車両がそのドアに衝突し、原告は前方にはね飛ばされてしまったというものです。

原告は、本件事故により頚椎捻挫(いわゆるむち打ち症)等の傷害を負い、後遺障害として頭痛や右手の握力低下等の神経症状が残り、14級9号が認定されました。

前述したとおり、むち打ち症の場合は労働能力喪失期間を14級で5年に制限することが一般的ですが、この裁判例では次のとおり判示し、労働能力喪失期間を15年と認定しました。

「原告に生じている右手の握力低下は、利き腕に関するものであり、その程度も左手の握力の半分程度となっているものであること、原告は調理師として稼働していたところ、包丁を握るなどの面で実際に支障が生じているものと認められること、握力低下の状態は、事故後5年以上が経過した現在も解消されておらず、今後も相当程度の期間にわたって継続することが見込まれることなどの事情を考慮し、原告に生じた後遺障害の実態に即して考えると、労働能力喪失率としては8%、労働能力喪失期間としては15年間(ライプニッツ係数10.3796)と解するのが相当である。」

⑵ 京都地方裁判所平成21年2月18日判決

本件事故は、会社員である被害者(原告)が夜間の横断歩道外を小走りに横断していたところ、相手車両に衝突されたことで発生したものです。

原告は本件事故により右脛骨高原骨折、頚部捻挫、右上腕打撲、右足背打撲の傷害を負い、後遺障害として、本件事故による右脛骨高原骨折に起因する右膝関節部痛、跛行が残る、走れない、荷重時痛が強い等が残存し、12級13号が認定されました。

前述したとおり、むち打ち症以外の神経症状の場合も、むち打ち症と同様に労働能力喪失期間を12級で10年に制限するという有力な考え方がありますが、この裁判例では次のとおり判示し、労働能力喪失期間を67歳までの25年間と認定しました。

「・・原告には、本件事故による右脛骨高原骨折に起因する右膝関節部痛、跛行が残る、走れない、荷重時痛が強い等の後遺障害が残存し、この後遺障害は平成19年3月31日に症状固定となったこと、この後遺障害は膝関節面の不整という客観的所見により認められるものであることが認められる。・・原告の症状固定時・・の年齢(42歳・・)に照らし、労働能力喪失期間は25年と認められる(対応するライプニッツ係数は14.094である。)。なお、この点につき、被告らは、原告に残存する神経症状は経年により緩和することに照らし、労働能力喪失期間は2年から3年までが限度とされるべきであると主張するものの、・・認定事実によれば、原告の膝関節面に不整が生じているというのであって、このことを前提とすると、必ずしも原告に残存する神経症状が経年により緩和するとまでは認められない。」

⑶ 横浜地方裁判所平成25年9月20日判決

本件事故は、自動車工場の塗装作業員である被害者(原告)が、原付自転車を運転して交差点を左折しようとしたところ、相手方(被告)の自動二輪車の右前部が、原告の左肘に衝突したことにより発生したものです。

原告は本件事故により尺骨肘頭骨折の傷害を負い、後遺障害として左尺骨肘頭骨折後の肘関節の痛みが残存し、14級9号が認定されました。

前述したとおり、むち打ち症以外の神経症状の場合も、むち打ち症と同様に労働能力喪失期間を14級で5年に制限するという有力な考え方がありますが、この裁判例では次のとおり判示し、労働能力喪失期間を67歳までの23年間と認定しました。

「原告X1には、後遺障害として、神経症状(左尺骨肘頭骨折後の肘関節の痛み)が残存しており、これが自賠責保険の後遺障害等級14級9号に認定されたこと・・は当事者間に争いがない。・・原告X1の仕事は、C自動車△△工場における車両の塗装作業であり、ボンネットなどの重い部品を運ぶ作業などをしていることが認められる。そうすると、痛みがある部位に常に負荷がかかっているのであるから、容易に神経症状が解消されるとは考えられず、労働能力喪失期間は23年間(対応するライプニッツ係数は13.4886)と認めるのが相当である。」

5.まとめ

以上のとおり、労働能力喪失期間は原則67歳まで認定されるものの、むち打ち症の場合は異なる取り扱いをすることについて、実務ではほぼ固まっているといえます。

もっとも、長期間経過しているにもかかわらず症状改善の傾向が認められないといった場合に、特別な配慮をしている裁判例があることは前述したとおりです。

一方、むち打ち症以外の神経症状の場合、むち打ち症の場合と同様に労働能力喪失期間を限定するか否かについては裁判例が分かれているところです。

このように分かれている要因としては、改善の兆候等といった、個々の事案における要素が関連していることも考えられます。

そのため、原則通りの労働能力喪失期間を主張する被害者としては、労働能力喪失期間の見込みについて適切な立証をする必要があります。

一般の方が、このような対応をすることは難しいと思われるため、適切な労働能力喪失期間を主張されたい場合には、交通事故を専門とする弁護士に相談するべきであるといえます。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

死亡交通事故における若年労働者の死亡逸失利益は平均賃金(賃金センサス)で計算

今回のテーマは、死亡交通事故の被害者が若年労働者であった場合の死亡逸失利益の算定方法についてです。

不幸にも交通事故で被害者の方が亡くなってしまった場合、被害者遺族は加害者側に対して、死亡慰謝料や死亡逸失利益などの賠償を求めることができます。

以前の記事で(高齢者の死亡交通事故で家族が請求できるもの~示談金の相場~)、高齢者が死亡交通事故で亡くなった場合の死亡逸失利益の計算方法などについて解説しましたが、今回は若年労働者(概ね30歳未満を指します)が被害者となってしまった死亡交通事故について、その死亡逸失利益の考え方などについてご説明させていただきます。

死亡交通事故で被害者遺族の方からのご相談をお受けすると、加害者側の保険会社が提示してきた示談金が少ないのではないかとのご質問が多いです。

これは、保険会社の基準で示談金を提示して来ているためで、弁護士にご依頼になって裁判所の基準で算定すると大きく金額が加算させることも多いですが、特に被害者が若年の場合には死亡逸失利益の計算方法で示談金が大きく変わることがあります。

結論としては、若年労働者の場合、実際の収入額ではなく平均賃金を基に計算できる場合が多いですが、以下で過去の裁判例などもご紹介しつつ、ご説明します。

死亡交通事故の示談などでお困りの方のご参考になれば幸いです。

【関連記事】

死亡交通事故における無職者(失業者)の死亡逸失利益の算定方法を解説!

死亡事故における死亡慰謝料の基準を解説~一般的な相場より増額された裁判例もご紹介~

死亡交通事故における高齢者の死亡逸失利益の算定方法について解説!~給与収入と年金収入の両方がある場合~

1.死亡逸失利益の計算方法

⑴ 被害者遺族が賠償請求できるもの

まず、死亡交通事故で被害者遺族が加害者側に賠償請求できるものは、大きく分けて以下の3つになります。

・死亡慰謝料

・死亡逸失利益

・葬儀費用

このうち、死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人の死亡慰謝料と近親者の慰謝料があります。

慰謝料には、自賠責保険基準と任意保険会社基準、裁判所基準の3つの基準がありますが、裁判所基準では被害者の立場によって以下の金額が基準になるとされています(近親者の慰謝料も含んだ総額)。

・被害者が一家の支柱の場合:2800万円

・被害者が母親・配偶者の場合:2500万円

・被害者がその他の場合:2000~2500万円

(※その他とは、独身の男女、子供、高齢者などといいます。)

葬儀費用については、基本的に150万円が上限とされており、実際に支出した費用が150万円未満の場合には、実費での賠償となります。

そして、死亡交通事故の損害賠償の中で最も金額が大きくなるのが、死亡逸失利益です。

⑵ 死亡逸失利益の計算方法

死亡逸失利益は、被害者が交通事故で死亡しなければ得られたはずの収入に対する賠償のことをいい、以下の計算方法で算出されます。

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

基礎収入は、被害者の収入額で、基本的に交通事故の前年の年収額を用いて計算されます。

生活費控除は、交通事故がなければ被害者がその後の生涯を生きていく上で生活費を支払う必要があり、事故後の収入の全てが手元に残るという訳ではないので、その生活費分を収入から控除するという考え方です。

被害者の生活費は、家族構成や性別、年齢などによって異なりますので、以下のようにそれぞれの被害者の立場によって生活費控除率も異なる割合で計算されます。

・被害者が一家の支柱の場合

扶養家族が一人:40%

扶養家族が二人以上:30%

・被害者が独身男性の場合:50%

・被害者が独身女性や主婦の場合:30%

就労可能年数については、裁判所が基本的に67歳まで就労可能と考えていますので、基本的に被害者が死亡した当時の年齢から67歳までの期間で計算します(高齢者の場合は別の計算方法を用います)。

⑶ 若年者の基礎収入の考え方

上でご説明したように、基本的に死亡逸失利益の基礎収入は、被害者の交通事故前年の年収額で計算されます。

しかし、まだ働き始める前の学生などの18歳未満の未就労者の場合には、収入がありませんので、将来平均賃金くらいの収入は得られたものとして、全労働者の平均賃金の値を基礎収入として計算することになっています。

この平均賃金は、毎年厚生労働省の調査によって算定されており、男女別・学歴別(中卒・高卒・短大卒・大卒)・年齢別などでそれぞれ金額が算出されています(これを「賃金センサス」といいます。)。

ですから、例えば「男性・大卒・40代前半」という同じ条件でも年によって金額が異なり、死亡逸失利益を算定する際には、交通事故の年の賃金センサスを用いることになります。

そして、18歳未満の未就労者の場合は、基本的に賃金センサスから男女別の全年齢・全学歴平均の数値を用いて計算することとなります。

そのため、令和5年の賃金センサスの数値を用いた場合、男性は569万8200円、女性は399万6500円を基礎収入として死亡逸失利益を計算することとなります。

一方、有職者の場合は、基本的に交通事故の前年の収入を基礎収入としますが、特に10代~20代の労働者の場合、全年齢平均より収入が少ない方が多く、実収入を基礎収入としてしまうと死亡逸失利益の計算上かなり不利になります。

一般的には年齢とともに収入が増えていくことが多く、交通事故で死亡していなければ得られたであろう将来の収入の賠償である死亡逸失利益を計算する上では、若年労働者について実収入を基礎収入とすることは不適切と考えられます。

また、学生ですら全年齢平均賃金を基礎収入にして計算することも考えると、不公平な結論になってしまいます。

そのため、概ね30歳未満の若年労働者の基礎収入については、慎重に検討する必要があり、学生の場合と同様に全年齢の平均収入の数値を用いることが原則とされています。

次では、若年労働者の基礎収入について実際の過去の裁判例でどのように扱われているかを紹介します。

2.居酒屋アルバイト(19歳女性)の場合

【東京地方裁判所平成26年3月28日判決】

この交通事故では、信号機のある交差点で、普通自動二輪車と普通乗用自動車が衝突し、自動二輪車の後部座席に同乗していた当時19歳の女性(Aさん)が高位頚椎損傷による呼吸障害により死亡してしまいました。

Aさんは、当時、モデルクラブに所属してモデルを目指しつつ、居酒屋でアルバイトをしていました。

この交通事故の裁判では、Aさんの遺族が、相手方乗用車の運転手とAさんが乗っていた自動二輪車の運転手の共同不法行為であるとして両者を訴えましたが、Aさんの死亡逸失利益の基礎収入についても争いになりました。

Aさんの遺族側は、基礎収入額を賃金センサス男女学歴計全年齢(男女別ではなく男女計・全学歴・全年齢)で計算するべきと主張しました。

一方、被告側は、自動二輪車の運転手は賃金センサス女子高卒全年齢の294万0600円とすべきと主張し、乗用車の運転手は本件事故直前の現実の収入額を基礎収入にするべきと主張しました。

そして、この裁判の判決では、裁判所がAさんの遺族側の主張を認め、基礎収入額は賃金センサス男女学歴計全年齢の470万9300円とすることが相当であると判断しました。

また、生活費控除率45%、労働可能年数48年(67歳まで)としたため、死亡逸失利益は4682万2026円が認められました。

3.専門学校卒の保育士(20歳女性)の場合

【東京地方裁判所平成23年10月7日判決】

この交通事故では、信号のある交差点で、横断歩道の歩行者用青色信号に従って自転車で進行していた当時20歳の女性(Bさん)が,交差点を右折してきた加害者車両が衝突されて死亡してしまいました。

Bさんは、交通事故に遭う3ヶ月前に専門学校卒業して,保育士として働き始めたばかりでした。

この交通事故の裁判では、Bさんの遺族が死亡逸失利益の算定について、基礎収入を賃金センサス女性高専・短大卒全年齢平均で算定するべきと主張しました。

一方、被告側は、基礎収入を賃金センサス女性学歴計全年齢平均(女性・全学歴・全年齢)とすべきと主張しました。

つまり、この裁判では、被告側も平均賃金を用いることは争わず、高専・短大卒の平均賃金にするか、全学歴計の平均賃金にするかという点が争点になりました。

そして、この裁判の判決では、裁判所がBさんの遺族側の主張を認め、Bさんの専門学校卒の学歴は、高専・短大卒と同視できると判断して,基礎収入は賃金センサス女性高専・短大卒全年齢平均賃金額を採用すべきと判断しました。

また,生活控除率は30%、労働可能年数47年(67歳まで)としたため、死亡逸失利益は4840万4672円が認められました。

4.大卒の上場企業会社員(30歳男性)の場合

【東京地方裁判所平成25年1月11日判決】

この交通事故では、道路を横断していた当時30歳の男性(Cさん)が、道路を走行してきた大型貨物自動車に衝突されて死亡してしまいました。

Cさんは、大学卒業後、一部上場企業に就職して勤務しており、交通事故前年の年収は559万2483円でした。

この裁判では、Cさんの遺族が死亡逸失利益について、勤務先会社が設けている大卒事務総合職のモデル賃金に基づいて定年(60歳)までの給与額を計算すべきと主張しました。

また、60歳から67歳までは賃金センサス大卒男子年齢別平均値を基礎収入として算定するべきと主張しました。

一方、被告側は、Cさんの勤務先会社の基本給は年齢給と職能給からなるところ,職能資格の上昇は本人の資質によるところが大きく予測が困難であるとして、モデル賃金で算定することを否定し、基礎収入を交通事故時の実収入として死亡逸失利益を算定すべきと主張しました。

そして、この裁判の判決では、裁判所は基本的にCさんの遺族側の主張を認め、60歳までの死亡逸失利益は勤務先会社のモデル賃金に基づいて算定すべきと判断しました。

また、60歳~67歳については、賃金センサス男女計学歴計を基礎収入として算定すべきと判断しました。

裁判所がモデル賃金での算定を認めたのは、被告側が主張したように職能給の存在などから将来支給される給与の具体的金額を予測することは相当困難であることは否めないとしつつも、モデル賃金には時間外労働の割増手当,通勤手当や海外勤務手当等は含まれておらず、控え目な数値であること,Cさんの交通事故時の収入額が30歳時点のモデル賃金を上回っていることなどから、モデル賃金が定める程度の給与を取得する蓋然性が認められると判断されたためでした。

また、生活控除率は50%とされ、差額退職金や60~67歳までの逸失利益も認められ、死亡逸失利益の総額は7686万3820円が認められました。

5.まとめ

今回は、若年労働者が亡くなった死亡交通事故での死亡逸失利益の基礎収入について、実際の裁判例を踏まえて解説しました。

死亡交通事故の示談金は、死亡逸失利益の金額次第で最終的な金額が大きく変わります。

特に、若年労働者の場合は、基礎収入をどのように設定して主張するかで逸失利益の金額が大きく増減しますので、慎重に検討する必要がありますが、ご家族を亡くされた被害者家族が色々と調べて加害者側保険会社と交渉するのは大変だと思います。

弁護士へのご依頼で死亡慰謝料の増額も期待できますので、まずは一度弁護士にご相談されることをお勧めします。

私たち優誠法律事務所では、死亡交通事故に関するご相談も初回無料でお受けしております。是非お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

12級や14級の後遺障害等級において通常より高い労働能力喪失率が認められた裁判例

今回は、12級や14級の後遺障害等級において通常(12級の労働能力喪失率14%、14級の労働能力喪失率5%)より高い労働能力喪失率が認められた裁判例をご紹介します。

後遺障害等級が認定された場合、通常は後遺障害による逸失利益を相手方に請求していくことになります。

ただ、その算定方法については、同じく後遺障害等級が認定された場合に請求する後遺障害慰謝料と比較すると、やや難解なところがあります。

そのため、今回はまず、後遺障害による逸失利益の算定方法について説明します。

この説明をご覧いただければ、労働能力喪失率というものが、後遺障害による逸失利益の算定方法の中でどのように位置付けられているかが分かるかと思います。

その上で、冒頭に記載したとおり、12級や14級の後遺障害等級において通常より高い労働能力喪失率が認められた裁判例をご紹介します。

交通事故被害者の方の中には、12級や14級の後遺障害等級が認定されたものの、これらの等級の通常の労働能力喪失率以上に労働能力が失われてしまっているという方もいらっしゃいますので、ご参考にしていただけますと幸いです。

【関連記事】

・後遺障害12級や14級の神経症状において通常より長期の労働能力喪失期間が認められた裁判例

・神経症状の後遺障害(12級13号・14級9号)の逸失利益~労働能力喪失期間の相場~

1.後遺障害による逸失利益の算定方法

後遺障害による逸失利益の算定方法については、次のとおり「民事交通事故訴訟賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に計算式が記載されています。

①有職者または就労可能者

基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

②18歳未満(症状固定時)の未就労者

基礎収入額×労働能力喪失率×(67歳までのライプニッツ係数-18歳に達するまでのライプニッツ係数)

例えば、症状固定時の年齢が50歳で年収500万円の会社員の男性が傷害を負い、その後遺障害により労働能力が14%低下した場合の後遺障害逸失利益は、次の計算式になります。

500万円×0.14×13.1661=921万6270円

このように、基本的には、

第1に後遺障害がなければどれだけ所得があったか(基礎収入額)

第2にこれが後遺障害によってどのくらい減少したか(労働能力喪失率)

第3にその影響がどの程度継続するか(労働能力喪失期間)

を順次判断していくことになります。

2.労働能力喪失率とは

労働能力喪失率とは、労働能力の低下の程度をいいます。

基本的には、労働省労働基準局長通牒(昭和32年7月2日基発551号)別表による、次の労働能力喪失率表記載の喪失率を認定基準として採用することが多いといえます。

| 等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |

| 喪失率 | 100% | 100% | 100% | 92% | 79% | 67% | 56% |

| 等級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 | 12級 | 13級 | 14級 |

| 喪失率 | 45% | 35% | 27% | 20% | 14% | 9% | 5% |

もっとも、労働能力喪失率表は極めて概括的であり、工場労働者を対象に作成されたものである上、労災の補償日数をベースにしたものであって科学的根拠も乏しいものです。

また、後遺障害の部位・内容・程度が同じであっても、被害者の職業、年齢、性別等によって労働に対する影響の程度も異なります。

そのため、上記の表はあくまで参考資料にとどまり、労働能力喪失率は、被害者の年齢・職業、後遺障害の部位、程度、事故前後の稼働状況等を総合的に判断して具体的にあてはめて評価すべきであると考えられています。

3.裁判例の紹介~14級において通常より高い労働能力喪失率が認定~

⑴ はじめに

上の労働能力喪失率表によりますと、14級の後遺障害等級における労働能力喪失率は5%です。

しかしながら、以下に抜粋した裁判例では、様々な事情を総合的に判断して、5%よりも高い労働能力喪失率を認定しています。

⑵ 甲府地方裁判所 平成17年10月12日判決

本件事故は、眼科医である被害者(原告)が自動車で病院に通勤していたところ、相手方の運転する自動車に追突されたことで発生したものです。

本件事故により原告には頚椎捻挫ないし外傷性頚部症候群の傷害が生じ、後遺障害として頚部痛、後頭部痛、眼精疲労、眼科医として手術をしようとする際の左手の振戦(ふるえ)などの症状が残り、14級の後遺障害等級が認定されました。

この裁判の判決では、労働能力喪失率については、次のとおり判示し、12%の労働能力喪失率を認めました。

「原告は現在も頚部痛、後頭部痛、眼精疲労を感じており、眼科医として手術をしようとすると左手の振戦が現れる。本件事故前は、原告は眼科医として数多くの手術をこなしていたが、本件事故後はこの左手の振戦により手術ができなくなった。そのため原告は手術をあきらめ研究職の眼科医に転向せざるをえなくなった。・・自賠責等級第14級の後遺症の労働能力喪失率は5%とされている。しかし、上記のような原告の症状、職業、職場環境を考慮すると、原告の場合、5%にとどまらない労働能力が失われているといえる。すなわち、従来、原告が高額の収入を得ることができたのは、手術のできる眼科医だったためである。しかし、本件事故後、後遺症である左手の振戦のために手術ができなくなり、この前提が崩れたため、平成11年当時と同様の収入が得られる保証はなくなった。平成17年5~8月の収入をみると、現実にかなりの収入の減少が生じていることが認められる。そこで、これらの事情を総合的に勘案し、さらに、原告の主張もふまえ、原告の労働能力喪失率は12%とする。」

⑶ 大阪地方裁判所 平成8年1月12日判決

本件事故は、型枠大工である被害者(原告)が自動車に同乗していたところ、相手方の運転する自動車に衝突されたことで発生したものです。

本件事故により原告には頚部損傷、左膝内障、腰部打撲の傷害が生じ、後遺障害として左膝に一定の運動可能領域の制限が存在し、左膝の引っ掛かり感をもっていること、長時間の歩行に困難をきたしている等の症状が残り、14級の後遺障害等級が認定されました。

この裁判の判決では、労働能力喪失率については次のとおり判示し、10%の労働能力喪失率を認めました。

「原告の後遺障害の程度は、等級表14級7号に該当するものであり、労災及び自賠責実務上その労働能力喪失割合は5%と取り扱われていることは当裁判所に顕著である。しかしながら、型枠大工の作業は膝の屈曲を多く伴なうものであって、右の障害があった場合、その作業能率の低下が5%にとどまるとは思えないこと、L病院においてもしゃがみこみの姿勢は半月板に負担をかけるのでこの動作を行わないように指導していること(証拠略)、しかも原告には生来の難聴という障害があり(証拠略)他に職を求めることが比較的困難であることを考え併せると、その労働能力喪失率は10%とみるべきである。」

4.裁判例の紹介~12級において通常より高い労働能力喪失率が認定~

⑴ はじめに

上記の労働能力喪失率表によりますと、12級の後遺障害等級における労働能力喪失率は14%です。

しかしながら、以下に抜粋した裁判例では、様々な事情を総合的に判断して、14%よりも高い労働能力喪失率を認定しています。

⑵ 東京地方裁判所 平成6年9月27日判決

本件事故は、タクシー運転手である被害者(原告)が自動車を運転していたところ、一時停止することなく交差点に進入した相手車両に左側面を衝突されたことで発生したものです。

原告は本件事故により右膝内側側副靭帯断裂、右膝内側半月板損傷、頚椎捻挫等の傷害を受け、後遺障害として①右膝関節に可動制限はないものの、正座や胡座は疼痛のため、短時間しかできない、②右膝内側側副靱帯部及び内側関節間隔に圧痛があり、長時間立っていたり、物を持って歩くと膝内側に圧痛がある、③頸部前屈時に左頸附根部に疼痛や圧痛があり、また、左母指、示指の末節にしびれ、知覚麻痺があるという症状が残り、12級が認定されました。

この裁判の判決では、労働能力喪失率については次のとおり判示し、25%の労働能力喪失率を認めました。

「原告は、本件事故のため、右膝関節に12級の後遺障害を残したが、同関節障害のためアクセルを踏み込む動作に支障を来たし、長時間の運転ができず、また、重量のある物の運搬に重大な支障を来たしている。このため、タクシー運転手としての業務遂行は不可能となったが、甲15、19、原告本人によれば、本件事故がなければ、64歳まではC会社の正勤の乗務員として、65歳からは嘱託の乗務員として正勤の乗務員と同一の給与のベースで、それぞれタクシーの運転手の業務を継続することができたことが認められる。そして、現在はC会社で車庫の管理の仕事を行い、月給22、3万円の賃金を得るに止まること、原告がタクシー運転手としての業務を継続するとしても、歩合給の率が高い右業務の賃金体系に照らせば、加齢とともに収入が減ることが予想されることを斟酌すると、平成元年度の給与を基礎とすれば本件事故により労働能力が25%喪失したものと認めるのが相当である。」

⑶ 仙台地方裁判所平成13年6月22日判決

本件事故は、理容店兼美容院を経営する被害者(原告)が自動2輪車を運転していたところ、後方から同一方向に進行してきた相手車両に追突されたことで発生したものです。

原告は本件事故により左腎損傷、頸椎捻挫、肋骨骨折、右小趾基節骨骨折、胸椎・腰椎捻挫、左肩・臀部・腹部・左膝打撲、急性胃炎等の傷害を受け、左腕神経損傷の後遺障害が残り、12級が認定されました。

この裁判の判決では、労働能力喪失率については次のとおり判示し、35%の労働能力喪失率を認めました。

「・・原告は、前記受傷により、左腕神経損傷の後遺障害が残存し、左腕の肩から指先にかけてのしびれ、左肩関節痛の自覚症状を有し、左上肢の皮膚温低下、感覚鈍麻、筋力低下、巧緻性の低下が認められること、理容師及び美容師の作業は、両手、指先の動きの巧緻さを要し、原告は、同後遺障害のため、作業中にはさみで自己の指を傷つける等理容師及び美容師としての技術を十分に駆使し得ない状態となったことの事実が認められる。そうすると、原告は、本件後遺障害により、少なくとも理容師及び美容師としての労働能力の35%を喪失したものと認めるのが相当である。」

5.まとめ

既に解説したとおり、労働能力喪失率については、労働能力喪失率表記載の喪失率を認定基準として採用することが多いです。

そのため、14級については5%、12級については14%が認定されることが多数です。

もっとも、今回紹介した裁判例においては、後遺障害の程度・部位と、被害者の職業に対する具体的な影響の程度を詳細に認定した上で、労働能力喪失率表記載の喪失率を上回る認定をしています。

これは裏返して言うと、労働能力喪失率表記載の喪失率を上回る主張をする被害者は、労働能力喪失の実態について適切な立証をしなければならないということです。

一般の方が、これらの立証をすることは難しいですから、労働能力喪失率表記載の喪失率を上回る主張をされたい場合には、交通事故を専門とする弁護士に相談するべきであるといえます。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

知らないと損する!?交通事故後の代替労働力に関する費用の請求

今回は、交通事故後に発生した代替労働力に関する費用(代替人件費)の請求について紹介します。

代替労働力に関する費用とは、交通事故の被害者である自営業者(個人事業主)が、事故の怪我によって全部又は一部働けなくなった分を補うために発生した人件費のことをいいます。

この代替労働力に関する費用が認められない場合、不合理な事態が生じることになります。

例えば、個人で新聞配達業を営んでいた方が、交通事故による傷病のため配達を行うことができなくなってしまったというケースを考えてみましょう。

このとき、新聞配達業を休業して現実に収入が喪失してしまった場合、通常は休業損害が認められることになります。

では、人件費をかけて代行の配達要員を補充することで、新聞配達業の休業を回避した場合はどうでしょうか。

この場合は休業していないことから収入が喪失しておらず、先程の意味での休業損害は認められないことになります。

そのため、ここで仮に代替労働力に関する費用が損害として認められないとなると、損害の拡大を防ぐために人員を補充した方が損をしてしまう結果となり、不合理であることが分かります。

そこで今回は、代替労働力に関する裁判例を紹介するとともに、当事務所が取り扱った代替労働力に関する事例を紹介します。

1.代替労働力に関する費用の裁判例

代替労働力に関する費用の裁判例として、「東京地方裁判所平成25年7月16日判決」交通事故民事裁判例集46巻4号915頁を紹介します。

この裁判例の事例では、東京都にクリニックを開業している内科医師である原告が、タクシーに客として乗車していたところ、運転手の過失でタクシーが走行中にスリップし、中央分離帯の側壁に衝突してしまい、頭部打撲、頚椎症、歯牙欠損等の傷害を負ったという事案です。

原告は、本件事故前から、もともとD医師に対して自身のクリニックでの週3回1時間の診療を依頼していました。

本件事故後、原告は通院する必要があったことや長時間の診療に耐えられなかったことにより、D医師に対して、上記のもともとの診療時間の他に、週3日合計9時間の代診を依頼せざるを得ず、その結果、追加分の代診費用として合計90万円をD医師に支払いました。

そのため、代替労働力に関する費用として90万円を請求したものです。

一方、被告側は、代診費用を支払うことで診療を行い、収益を上げておきながら、一方で収益を考慮せずに人件費を請求するのであれば、不当に利益を得ることとなるなどとして、代替労働力に関する費用の請求は認められないとの主張を展開しました。

これに対して、裁判所は、次のとおり判示し、代替労働力に関する費用として90万円を認定しました。

「原告が本件事故により負った傷害の内容及び程度・・に照らすと・・痛み等を抱えつつ、本件クリニックを受診する種々の患者に個々に対応し、診察や検査を行うという業務に従事し続けることは、相当の困難と労苦を伴ったであろうことは、容易に推認することができる。そうすると・・原告が自ら従事すべき診療業務の一部の代替を1回当たり5万円で他の医師に依頼し、本件クリニックの診療体制を維持することによりその収入の確保を図るということは、損害の拡大を防ぐという観点からも、なお相当性を有するものということができ、収入を確保するために余計に要した経費として・・休業損害とは別に本件事故によって生じた損害であるということができる。」

2.当事務所が取り扱った代替労働力に関する費用の事例

次に、当事務所が取り扱った代替労働力に関する費用の事例を紹介します。

個人事業主として飲食業を営んでいた依頼者Aさんは、高速道路で渋滞のため停車していたところ、後方から貨物自動車に追突されてしまい、本件事故が発生しました。

加害者は居眠り運転をしていたようであり、Aさんの車両はかなりの速度で追突されました。

この事故でAさんは頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性頚椎椎間板ヘルニア等の怪我を負い、約7ヶ月通院しました。

なお、Aさんの頚部痛・腰部痛などの頚部・腰部の神経症状の後遺障害については、当事務所が被害者請求で自賠責保険会社に対して後遺障害申請を行い、後遺障害等級14級9号が認定されるに至っています。

Aさんは、本件事故前から、数名の従業員を雇用して飲食店運営をしていました。

しかしながら、本件事故後、Aさんは通院する時間を確保しなければならない上、怪我による症状のため、包丁捌きがままならず調理作業ができなかったこと等により、業務に大きな支障が生じてしまいました。

そのため、Aさんは、従業員に通常よりも多くシフトに入ってもらったり、新たに別の従業員を雇ったりすることによって店舗運営を維持しましたが、その結果、約250万円もの代替労働力に関する費用が発生してしまいました。

そのため、私たちは、相手方保険会社に対し、代替労働力に関する費用として約250万円を請求することにしました。

3.相手方保険会社との交渉

しかしながら、相手方保険会社の担当者は、代替労働力に関する議論をあまり知らない様子であるとともに、「労務対価と経営者としての対価が確認できる資料」の開示を求めてくるなど、全く話が噛み合いませんでした。

たしかに、代替労働力に関する議論はメジャーな争点ではありませんが、いわゆる「赤い本」と呼ばれる「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(日弁連交通事故センター東京支部編)に掲載されているものであり、保険会社の担当者が理解していなかったことには驚いた記憶があります。

また、「労務対価と経営者としての対価が確認できる資料」は、会社役員の報酬に関する議論に関するものであり、個人事業主であるAさんに関する議論には全く当てはまらないものでした。

最終的に、やむを得ず求められた資料を相手方保険会社に開示したものの、相手方保険会社からは一向に具体的な回答が示されることはありませんでした。

そのため、相手方保険会社に回答を督促したところ、相手方保険会社は回答を示すことのないまま弁護士を選任するに至りました。

4.相手方代理人との交渉

相手方の窓口が、相手方保険会社から相手方代理人(弁護士)に移行しましたが、相手方代理人は代替労働力に関する議論を把握していたようであり、話が噛み合わないということはありませんでした。

そのような意味では、通常、窓口が相手方保険会社から代理人弁護士に移行すると、交渉態度が硬直化するなど被害者側にとっては不利になることが多いものの、本件ではむしろ有利に働きました。

その後、私たちは、代替労働力に関する費用として請求している約250万円の根拠について、確定申告書を引用するなどして交渉を行いました。

その結果、代替労働力に関する費用について、相手方代理人との間で請求額通りの金額で示談することができました。

Aさんとしても、代替労働力に関する費用が全額認められたため、大変満足されている様子でした。

5.まとめ

このように、代替労働力に関する費用として、当事務所では、ご紹介した東京地裁の裁判例よりも大きな金額を相手方から回収することができました。

現状、代替労働力に関する議論は広く知られているという印象ではないため、被害者側が弁護士に依頼しないままご自身で相手方保険会社に請求することは困難を伴うものと思います。

ご紹介した事例のように、そもそも代替労働力に関する費用の議論を知らない保険会社の担当者もいるくらいです。

また、損害の発生については被害者が証明責任を負っているため、代替労働力の利用を余儀なくされた場合には、被害者側が、代替労働力を利用する必要性や金額の相当性等について立証しなければなりません。

一般の方が、これらの立証をすることは難しいと思われるため、交通事故を専門とする弁護士に相談するべき事例であるといえます。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

初年度登録から6年以上経過した国産車の評価損が認められた事例

今回は、初年度登録年月から6年以上経過した国産車の「評価損」が認められた事例をご紹介いたします。

交通事故において発生する損害は、人的損害と物的損害に分けられます。

このうち人的損害の方が中心的な問題として取り上げられ、様々な議論が深められているところです。

ですが、物的損害も、高価な車両の場合は算定方法により賠償金額は大きく異なりますし、所有者が損害額を強く争うこともあります。

本記事では、この物的損害の中でも争点になることが多い評価損を取り上げます。

評価損は「格落ち損害」と言われることもありますが、その概念については様々な見解があるところです。

また、どのような場合に評価損が認められるのか、評価損が認められる場合はどのような方法で金額を算定するのかについても種々の議論があります。

本記事では、これらの点について触れた後、冒頭の事例を紹介させていただきます。

1.評価損とは

そもそも評価損とは、どのような損害なのでしょうか?

大前提として、交通事故により車両が損傷を受けた場合、その損傷を修理することで当該車両が事故前の状態に戻るのであれば、修理費用が賠償されることで損害は回復することになります。

もっとも、修理をしても欠陥が残ってしまったり、事故歴があるという理由で中古車市場において価格が低下してしまったりすることもあります。

このような、事故当時の車両価格と修理後の車両価格との差額を評価損といいます。

2.評価損の分類

評価損は、技術上の評価損と、取引上の評価損に分けて考えることができるとされています。

技術上の評価損とは、修理によっても機能や外観に回復できない欠陥が存在していることにより生じた評価損のことをいいます。

技術上の評価損が認められること自体については、ほぼ争いがありません。

もっとも、現在は、修理技術の進歩等によって、技術的に修理できないというケースはかなり少ないと思われることから、技術上の評価損が認められるケースはほとんどないのではないかとの指摘がなされているところです。

次に、取引上の評価損とは、車両の修理をして欠陥が無くなったとしても、事故歴により商品価値が下落した場合の評価損のことをいいます。

評価損が争点となっている場合、この取引上の評価損が問題になっていることが多いです。

また、取引上の評価損については、そのような損害を否定する見解や裁判例もあるところであり、損害保険会社は否定的な考えを示す傾向が強いです。

その理由として挙げられるのが、事故後直ちに下取り等に出さず被害車両の使用を継続する場合は交換価値の低下という損害は現実化しないこと、修理によって原状回復され欠陥が残存していないのであるから客観的には価値の低下は存在していないことなどです。

一方、裁判所においては、取引上の評価損自体は肯定した上で、具体的な事情に応じて、その有無・金額を判断しているという印象です。

これは、技術上の評価損が存在していなかったとしても、中古車市場では事故歴のある車両として買取価格が低下するという傾向があることは否定できず、これによる交換価値の低下を一切保護しないということは妥当でないとの価値判断が働いているように思います。

3.評価損の算定方法

評価損の算定方法については、以下の考え方があるところです。

⑴ 原価方式

事故時の時価と修理後の時価との差額を損害とする方法

⑵ 時価基準方式

事故時の時価を基準として、その一定割合を損害とする方法

⑶ 金額表示方法

事故車両の種類、使用期間、被害の内容・程度、修理費用等諸般の事情を考慮して、損害を金額で示す方法

⑷ 修理費基準方式

修理費を基準として、その一定割合を損害とする方法

一般的に、車両の損傷の程度が大きいほど修理費は高額になり、車両の価値の低下も大きくなるといえることから、修理費の一定割合とする方法がとられることが多いです。

そして、取引上の評価損が認められるかどうか、認められるとしてその損害額はどのくらいか、を検討するにあたっては、初年度登録年月からの期間、走行距離、損傷の部位や程度(中古車販売業者に修復歴の表示義務があるか否か)、車種等の事情を総合考慮して判断することになります。

この点については、外国車又は国産人気車種で初年度登録年月から5年(走行距離6万キロメートル程度)以上、それ以外の国産車では3年以上(走行距離で4万キロメートル程度)を経過すると、評価損が認められにくい傾向があるとの指摘もあります。

4.事例の紹介~初年度登録年月から6年以上経過した国産車の評価損が認められた~

当事務所の依頼者Aさんは、スーパーの駐車場に自動車(車種はミニバン。以下「Aさん車両」といいます。)を駐車して買い物をしていたところ、加害者が、ブレーキとアクセルを踏み間違えたことにより、Aさん車両に衝突してしまいました。

この事故によりAさん車両は大きな損傷を受け、その修理費用は200万円を超えるほどでした。

このような大きな事故であったにもかかわらず、事故当時、Aさんは車外にいたため身体が無傷であったことは不幸中の幸いでした。

Aさんとしては、自動車が大きく損傷されてしまったことから、修理費用だけではなく、評価損の請求もされたいとのご希望でした。

しかしながら、Aさん車両は、初年度登録年月から6年以上経過している国産車であったため、評価損が認定されるハードルはかなり高いものでした。

もっとも、Aさんは、認定されるハードルが高くても請求をしたいとの強いお気持ちあり、弁護士費用特約に加入されていて費用倒れにならないことから、ご依頼をお引き受けすることになりました。

私たちは、委任契約書を取り交わした後、早速、相手方保険会社の担当者と交渉をしましたが、担当者から「自動車登録してからこんなに年月が経過している車両について、格落ちが認められている裁判例は見たことがない。」と言われ、全く話し合いに応じない様子でした。

そのため、裁判所外における話し合いの段階ではあるものの、準備を整えた上で裁判のように当方の主張内容を書面化し、相手方保険会社宛てに提出することにしました。

修理後の車両の価値を立証する1つの資料として、日本自動車査定協会による事故減価額証明書があります。

日本自動車査定協会は、自動車メーカー等が出資した財団法人で、経済産業省と国土交通省の指導下に設立され、自動車の客観的評価額を査定する団体です。

本事例においても、日本自動車査定協会にAさん車両の事故減価額証明書を作成してもらい、相手方保険会社宛てに提出することにしました。

また、中古車販売業者には一定の修復歴についての表示義務が課されており、このような場合には事故歴と交換価値の低下との関連性がより強く認められるところです。

そのため、Aさん車両の修理見積書から、骨格部位の損傷に関する具体的な記載を抽出した上で、相手方保険会社に対して主張することにしました。

これらの点も含めて準備が整ったことから、当方の主張内容を書面化した上で、相手方保険会社に対して評価損の主張をしました。

5.相手方保険会社との交渉結果~修理費用の10%が認められる~

交渉の結果、最終的に、相手方保険会社から評価損として修理費用の10%が提示されるに至りました(修理費基準方式)。

Aさん車両の修理費用は200万円を超えていたことから、評価損として20万円を超える金額を獲得できたことになります。

Aさんとしても、難しいと思われていた評価損が認められ、希望していたとおりの結果を引き出すことができたと喜ばれていました。

6.まとめ

このように、今回の事例では、初年度登録年月から6年以上経過した国産車であるにもかかわらず、評価損の存在を前提とした示談を成立させることができました。

取引上の評価損は、争点になることが多い上、金額等を含めた認定にあたっては様々な事情を総合的に考慮する必要があります。

このように、取引上の評価損は交通事故事件の中でも専門的な分野であるといえますから、取引上の評価損についての請求を検討されている場合には、交通事故を専門とする弁護士に相談するべきです。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

整骨院・接骨院で治療すると後遺障害等級が認定されないって本当?

交通事故で首(頚椎捻挫等)や腰(腰椎捻挫等)を負傷した被害者の中には、整骨院・接骨院での治療を希望して、主に整骨院・接骨院に通院される方もいらっしゃいます。

交通事故の治療で整骨院・接骨院に通院すること自体は何も問題はありませんが、インターネットなどで様々な情報をご覧になって、治療が一区切りとなる「症状固定」となった時点でも痛みなどの症状(後遺症)が残存してしまった場合に、整骨院・接骨院で治療していると自賠責に後遺障害申請をしても、後遺障害等級が認定されないのではないか?とご不安になる方も多いようで、当事務所でも時々そのようなご相談をお受けすることがあります。

結論から申し上げますと、整骨院・接骨院で治療したから後遺障害が認定されないということはありません。

主に整骨院・接骨院で治療した交通事故被害者の方でも、後遺障害等級(主に神経症状の14級9号)が認定される可能性はあります。

そこで、今回は、主に整骨院・接骨院で治療をしていた交通事故被害者が後遺障害申請をした場合に後遺障害等級が認定されるか?という点について、最近の当事務所のご依頼者様の具体的事例を基にご説明します。

同様のお悩みをお持ちの方のご参考にしていただけますと幸いです。

1.整骨院・接骨院での治療について

⑴ 整骨院・接骨院での治療を希望する理由

交通事故に遭った被害者の方が、主に首(頚椎捻挫等)や腰(腰椎捻挫等)の怪我をされた場合、整骨院・接骨院での治療を希望されるケースは珍しくありません。

整骨院・接骨院の先生(柔道整復師)は医師ではありませんので、基本的には整形外科の医師の下で治療をすることが望ましいですが、整形外科は診察やリハビリに長い時間がかかってしまうとか、診察時間が短いなどの理由で、通院しにくいと感じる方は多いようです。

特に仕事をしている方の場合、仕事を休んだり、遅刻・早退をしないと整形外科の診察時間中に通院できないとの理由で、遅い時間まで診療している整骨院・接骨院での治療を希望するということはよくあります。

また、診察時間には問題がなくても、整骨院・接骨院でのリハビリの方が長い時間施術をしてもらえるとの理由で、整形外科でのリハビリよりも効果を感じるということで整骨院・接骨院での治療を希望される方もいらっしゃいます。

⑵ 整骨院・接骨院での治療の可否

まず、整骨院・接骨院で治療をするためには、原則として医師の了承が必要です。

特に、骨折部位については、医師の許可がなければ、柔道整復師が施術をすることはできません。

骨折部位以外についても、整形外科の医師が整骨院・接骨院での治療を認めない場合、保険会社が整骨院・接骨院の治療費を払ってくれないことが多いため、やはり医師の了承を得てから整骨院・接骨院を受診するべきです。

そのため、交通事故被害者が整骨院・接骨院での治療を希望する場合でも、まずは整形外科を受診して医師に診断してもらい、整骨院・接骨院での治療について相談する必要があります。

なお、整骨院・接骨院での治療は認めないという医師もいます。

当事務所のご相談者・ご依頼者の事例で、保険会社に医師の了承を得たと嘘をついて整骨院に通ってしまい、後で示談の際に整骨院の治療費を慰謝料から減額すると主張されたケースや、相談せずに整骨院を受診したことに怒った医師が診断書に不利な記載をしたケースなどもありました。

医師の了承を得られない場合、無理に整骨院・接骨院に通うと、このように後々トラブルになる可能性が高いので注意が必要です。

⑶ 整骨院・接骨院で治療する際の注意点

主に整骨院・接骨院に通院する場合、整形外科を全く受診しなくなってしまう方もいるようですが、整形外科にも定期的に通院して医師の診察を受けることが重要です。

整骨院・接骨院の先生は医師ではありませんので、診断書を作成することはできません。

そのため、治療後に後遺障害が残存してしまって後遺障害申請したいという場合、後遺障害診断書は整形外科の医師に作成してもらう必要があります。

しかし、定期的に受診していない患者については、医師が、様子(症状経過や治療内容)が分からないなどの理由で診断書を書いてくれないというケースも珍しくありません。

また、最近は、裁判で整骨院・接骨院の施術費について厳しい判断が出る傾向もあります。

治療終了後に保険会社と示談できずに裁判までもつれる事例は稀ですが、万が一、裁判になった場合、整形外科を定期的に受診していないと、治療の必要性が認められない可能性が高まります。

このような事情から、最近では、整骨院・接骨院でも整形外科を定期的に受診するように促すことも多いようですが、当事務所でも月に数回は整形外科も受診するようお勧めしています。

2.後遺障害申請の方法

交通事故後、一定期間の治療を続けても症状が改善せず、これ以上の改善が見込めない状態となることを「症状固定」と言います。

医師が、症状固定の診断をした時点で残存してしまった症状については、「後遺障害」として評価されることになり、自賠責保険に後遺障害申請をすると、後遺障害等級に該当するか否か、該当する場合には1級から14級のどの後遺障害等級に該当するかが判断(認定)されます。

後遺障害の申請をする場合には、まず、医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

また、後遺障害申請は、加害者側任意保険会社に任せる「事前認定」と、被害者側で申請する「被害者請求」の2つの方法がありますが、基本的には被害者請求で申請することをお勧めしています。

後遺障害申請については、別の記事でも解説していますので、こちらもご覧ください(後遺障害認定と弁護士に依頼するメリット)

3.Wさんの事例~初回申請で頚椎捻挫14級9号~

それでは、ここから具体例をご紹介します。

一人目の依頼者・福岡県在住のWさんは、友人の運転する自動車の助手席に乗って、道路の反対側のレストランに入るために一時停止して対向車の通過を待っていた際、先方不注視の後方車両に追突されてしまい、首の怪我を負いました。

最初に整形外科を受診して、頚椎捻挫の診断を受け、リハビリに通うように指示されましたが、お仕事の関係で、整形外科の診察時間に受診できる日が限られることから、勤務先近くの整骨院での治療を希望しました。

その後、整形外科にも定期的に通院しつつ、整骨院で治療を続けましたが、事故から約7ヶ月半後に加害者側保険会社から治療費を打ち切られてしまい、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

Wさんは、この時点でもまだ首の痛みなどの症状が残存しているとのことでしたので、後遺障害申請からご依頼いただくことになりました。

そして、主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、被害者請求で後遺障害申請をしたところ、14級9号の認定を受けることができました。

Wさんの通院期間や通院回数は以下のとおりです。

・通院期間:227日(7ヶ月と17日)

・整形外科への通院回数:38回(週1回くらいの頻度)

・整骨院への通院回数:93回(週3回くらいの頻度)

4.Yさんの事例~異議申立てで併合14級~

二人目の依頼者・香川県在住のYさんは、ご自身が自動車を運転して、信号のない十字路を直進した際、左側の道から遅れて交差点に進入してきた車に衝突されてしまい、首と腰の怪我を負いました。

Yさんは、事故直後に総合病院に救急搬送されて、頚椎捻挫・腰椎捻挫の診断を受けました。

その後は、別の整形外科に転院しましたが、病院までが遠く、その整形外科がいつも混んでいて1回の受診にかなり時間がかかるため、ご自宅の最寄りの整骨院でのリハビリを希望されました。

その後、整形外科にも月に数回は通院しつつ、主に整骨院で治療を続けました。

しかし、まだ症状が残っていた事故から約半年の時点で、加害者側保険会社から治療費を打ち切られてしまいました。

そして、事前認定で後遺障害の申請をしましたが、非該当という結果になり、後遺障害等級は認定されません。

Yさんとしては、特に腰の症状が辛く、非該当という結果に納得できず、当事務所にご相談いただきましたので、後遺障害の異議申立てからご依頼いただくことになりました。

ご依頼後は、当事務所で主治医に医療照会を行うなどして、異議申立ての材料を準備し、被害者請求で異議申立てを行いました。

そうしたところ、Yさんの主張が認められ、首(頚椎捻挫)と腰(腰椎捻挫)でそれぞれ14級9号の認定(併合14級)を受けることができました。

Yさんの通院期間や通院回数は以下のとおりです。

・通院期間:178日(約6ヶ月)

・整形外科への通院回数:12回(月2回くらいの頻度)

・整骨院への通院回数:78回(週3~4回くらいの頻度)

5.まとめ

今回は、主に整骨院で治療をした交通事故被害者の方で、実際に後遺障害等級が認定された事例をご紹介しました。

ただ、正直なところ、当事務所のご依頼者様についても、主に整骨院・接骨院で治療した方の場合、主に整形外科で治療した方に比べると、後遺障害等級が認定されにくい傾向はあるかもしれません。

しかし、整骨院・接骨院中心で治療された場合でも、状況次第で後遺障害等級が認定される可能性は十分にあります。

また、今回ご紹介したYさんのように、交通事故に詳しい弁護士にご依頼になることで結果が変わることもありますので、後遺障害でお困りの方は是非お気軽にご相談ください。

私たち優誠法律事務所では、交通事故に関するご相談は初回無料でお受けしております。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

よろしければ、関連記事もご覧ください。

・自賠責に因果関係を否定された同名半盲が、訴訟で認められた事例

・過去の交通事故で後遺障害の認定を受けている場合、もう後遺障害が認定されないって本当?

・後遺障害診断書を作成してもらえず、裁判で後遺障害等級14級9号前提で和解できた事例

・異議申立てで14級が認定された事例(距骨骨折後の足関節の疼痛)

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

修理費少額の軽微な事故で受傷前提の和解ができた事例

今回は、交通事故での受傷の有無が争点となりやすい軽微な事故の事案(加害者側保険会社から怪我をしていないと主張されるケース)についてご紹介します。

交通事故に遭った場合、被害者が怪我を負ってしまうことは珍しくありません。

しかしながら、被害車両の損傷が軽微な事故の場合、被害者が怪我を負っていたとしても、相手方保険会社が受傷自体を否定してくることが多く見受けられます。

このような事故の場合、どのような事情から受傷の有無は判断されるのでしょうか。

また、今回は、損傷が軽微な事故であるにもかかわらず、訴訟において怪我との因果関係が存在することを前提とした解決ができた事例をご紹介しますので、同様のことでお困りの皆様のご参考にしていただけますと幸いです。

なお、サイドミラー(ドアミラー)同士の接触事故で受傷前提の解決ができた事例については、別記事(サイドミラー(ドアミラー)同士の接触事故で受傷前提の解決ができた事例)で掲載していますので、こちらも併せてご参照ください。

1.主張立証責任について

民事裁判では、被害者が交通事故に基づく損害賠償請求をする場合、次の点について被害者側が主張立証責任を負うものとされています(被害者側が立証できなければ、主張が認められないということになります。)。

① 権利または法律上保護されるべき利益を有すること

② ①の権利または利益を侵害したこと

③ ②について故意があることまたは過失があることを基礎づける評価根拠事実

④ 損害が発生したことおよびその額

⑤ ②の加害行為と④の損害との間に相当因果関係が存在すること

受傷の有無が争点となる場合、上記のうち②、④、⑤が問題となるといえます。

もっとも、交通事故においては、被害者の身体が損なわれることが一般的であるといえることから、被害者が交通事故に遭ったことに加えて、医師が作成した診断書や診療報酬明細書等があれば、これらの点について一応の立証がなされたと考えられることが多いでしょう。

相手方保険会社が受傷の有無について特に争わず、損害賠償額の提示をするケースにおいては、相手方保険会社は上記のように考えているものといえます。

一方、受傷したか必ずしも明らかではない軽微な事故の場合は事情が異なります。

相手方側としては、事故態様を具体的に明らかにするとともに、被害者が主張する受傷機序の不自然性を主張すること等により、身体に対する侵害がないこと、すなわち②権利または利益の侵害がない旨の反論をすることになります。

2.受傷の有無が争点となった場合の考慮要素

受傷の有無が争点となった場合の重要な考慮要素として、被害者に加えられた衝撃の程度が挙げられます。

衝撃の程度を判断するに当たっては、衝突時における被害者の姿勢が問題となり、受傷機転として重要となります。

なお、一般論としては、ドアミラーへの衝突の場合は、車の構造上、車体本体は衝撃を受けませんが、ドアミラーに対する衝突であっても、衝突の部位・角度、速度等によっては被害者の身体に一定の衝撃が加わることも考えられるため、事案に応じて慎重に判断されるべきです。

次に、重要な考慮要素として、症状の内容・経過、治療経過が挙げられます。

例えば、特に理由もなく事故から相当期間を経過してから受診している場合、このように遅れて受診していることは受傷の存在を疑わせる事情となるため、受診が遅れた合理的な理由を説明する必要があります。

その他の考慮要素としては、既往症の有無、過去の交通事故歴や保険金請求歴、生活状況や稼働状況等を挙げることができます。

3.事例の紹介~修理費用6万円程度の損傷が軽微な事故~

依頼者Aさんは、駐車場の駐車区画に前向きに駐車していたところ、後方から相手車両がAさん車両に向かって後退してきました。

その後、相手車両の後部とAさん車両の後部が接触するに至り、本件事故が発生しました。

この事故でAさんは頚椎捻挫の怪我を負い、約4ヶ月通院しました。

しかしながら、相手方保険会社は、Aさん車両の修理費用が6万円程度であり、軽微な事故であることや、神経学的所見の検査に異常がないことを理由に、裁判外で解決するとしても一部の治療費しか支払えないと主張してきました。

そこで、Aさんの担当医に医療照会したところ、相手方保険会社が考えているよりも長く通院が必要との見解であったため、その旨の回答書面を作成してもらうことになりました。

その後も相手方保険会社が治療費の支払いをしなかったため、私たちが自賠責保険会社に対して被害者請求をしたところ、Aさんが通院していた約4ヶ月の期間について、本件事故と相当因果関係があることを前提とする認定がなされ、自賠責保険金(治療費・傷害慰謝料など)が支払われるに至りました。

もっとも、自賠責保険会社から支払われた傷害慰謝料は、裁判基準で計算した場合の傷害慰謝料と比較して30万円以上も下回っていました。

これは、慰謝料の基準が自賠責基準と裁判基準で大きく異なるためです。

この点については、別の記事でも解説していますので、こちらもご覧ください(「低額な慰謝料基準と高額な慰謝料基準」、「3つの慰謝料基準」)。

そのため、Aさんは、交通事故に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、裁判基準で計算した傷害慰謝料の請求をすることにしました。

4.本件訴訟における争点~受傷の有無~

今回の訴訟において、相手側は、Aさんが通院していたことは認めるが、本件事故による衝撃は非常に軽微であることを理由に、Aさんが本件事故で受傷したことを否認しました。

そのため、相手側はAさんの治療費は全て支払わない旨の主張を展開し、訴訟ではAさんの受傷の有無が争点となりました。

このように、裁判外では一部の治療費を認めていたにもかかわらず、訴訟では全ての治療費を否認することに違和感を覚える方もいらっしゃるかもしれません。

しかしながら、裁判外で認めていたことが訴訟で撤回されることは珍しくありません。

相手側は、Aさんが通院していた約4ヶ月の期間について、自賠責保険会社が本件事故と相当因果関係があることを前提とする認定をしたことに関し、無関係の出来事である旨の主張をしました。

この点については、自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構による調査をもとに自賠責保険金を支払うのであるから、事故との因果関係の有無について判断を示していることは明らかであり無関係ではない旨の反論をしました。

また、文献を引用した上で、少なくとも現在の工学的問題状況としては、低速度追突事案ではむち打ち傷害は発症しないとの一般的法則性は否定されていると言ってよいことを主張しました。

同じように修理費用が低額で軽微な事故について受傷を肯定した裁判例も引用しました。

それに加えて、事故当時のAさんの姿勢についても主張を展開しました。

本件事故当時、Aさんは、シートベルト外し、運転席に座りながら、助手席のダッシュボードの探し物を見つけるため、身体を助手席側に傾けていました。

Aさんは、このように体勢が不安定で衝撃に無防備な状態で被害車両から接触されたものであり、受けた衝撃の程度は大きかったのです。

5.本件訴訟の結果

双方からの主張が一段落した後、裁判所から、本件事故によってAさんが受傷したことを前提とする内容の和解案が提示されました。

Aさんとしても納得できる金額であり、相手方もこれを了承したため、この和解案の内容で訴訟上の和解が成立するに至りました。

6.まとめ

このように、修理費用6万円程度の損傷が軽微な事故であっても、本件事故によって受傷したことを前提とする和解を成立させることができました。

車両の損傷が軽微な事故は、他の事故類型と比較して治療費等の損害額は少ない傾向にありますが、争点や主張内容については奥深く難しいものです。

そのため、弁護士費用特約を利用することができる場合には、交通事故を専門とする弁護士に依頼するべき事故類型であるといえます。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

遷延性意識障害(意識のない寝たきり状態)と慰謝料

交通事故は突然の出来事であり、重大な被害をもたらすことも少なくありません。

本記事では、交通事故の被害者が、意識が戻らないまま寝たきり状態(遷延性意識障害)となってしまったケースにつき、慰謝料の相場や請求方法について解説していきます。

1.遷延性意識障害とは?

⑴ 遷延性意識障害の定義

意識が戻らないままの寝たきり状態は、過去には「植物状態」などと呼ばれ,診断名としては「遷延性意識障害」といわれるものです。

日本では、1972年に日本脳神経外科学会から、「植物状態」の定義が発表されており、同発表によりますと、その定義は以下のとおりです。

脳損傷を受けた後で、以下に述べる6項目を満たす状態に陥り、ほとんど改善が見られないまま満3か月以上経過したもの

①自力移動不可能

②自力摂食不可能

③し尿失禁状態にある

④たとえ声は出しても意味のある発語は不可能

⑤「目を開け」「手を握れ」などの命令にはかろうじて応じることもあるが、それ以上の意志の疎通は不可能

⑥眼球はかろうじて物を追っても認識はできない

⑵ 交通事故で遷延性意識障害になる原因

交通事故で遷延性意識障害になる原因はさまざまですが、主なものとしては頭部への強い衝撃、すなわち頭部外傷による脳損傷が挙げられます。

例えば、歩行者と自動車との事故によって、歩行者の頭部がフロントガラスに打ち付けられるなど、交通事故被害者の頭部に強度の外力が加わった時に発症することがあります。

2.遷延性意識障害になった被害者の権利

⑴ 慰謝料の請求権

交通事故の被害者は、加害者や加害者の加入する保険会社に対し、自身が被った精神的な損害を賠償するよう請求することができます。

この精神的な損害のことを「慰謝料」と呼びます。

遷延性意識障害になってしまった被害者は、意識が戻らない限りご自身が損害賠償請求をすることはできませんが、慰謝料の請求権は当然に認められます。

⑵ その他の損害賠償

加害者が、上記のとおり慰謝料の支払義務を負うのは、民法の不法行為責任(709条)や、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」といいます。)の運行供用者責任(3条)に基づくものです。

これらの法律では、交通事故の加害者は、被害者に生じた「損害」を賠償する義務を負います。

そのため、交通事故加害者は、慰謝料のほかにも、治療費・通院交通費・入院雑費・休業損害・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料など被害者が被った損害を賠償しなければなりません。

3.遷延性意識障害になった場合の慰謝料相場

⑴ 一般的な慰謝料相場

遷延性意識障害になってしまったときに、加害者に請求することができる慰謝料には、次の傷害慰謝料と後遺障害慰謝料があります。

①傷害慰謝料(入通院慰謝料)

傷害慰謝料は、けがを負ったことに対する慰謝料を指します。

傷害慰謝料は入通院慰謝料とも言われ、その額は、一般的には入通院の期間等によって計算されます。

遷延性意識障害の状態になってしまう場合には、交通事故後直ちに救急搬送され、その後も入院が継続されていることが多いかと思います。

また、慰謝料基準については、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準などと呼ばれる基準があります。

一般的には、自賠責保険基準が最も低く、裁判所基準が最も高い金額になります。

裁判所基準で、入院期間を1年間として慰謝料を計算すると、傷害慰謝料の額は、およそ321万円になります。

②後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残存する場合、すなわち治療を継続してもこれ以上良くならないという状態(これを一般的に「症状固定」といいます)になった時に、残存した症状が自賠法上の後遺障害に該当する場合には、これを請求することができます。

自賠法上の後遺障害は、最も重い1級から14級まで等級が定められています。

遷延性意識障害の状態である場合には、1級に該当する場合が多いでしょう。

裁判所基準で後遺障害等級1級に該当するものとすると、後遺障害慰謝料の額はおよそ2800万円です。

なお、このように重大な後遺障害が残存した場合には、交通事故被害者の慰謝料のほか、近親者の慰謝料が認められる場合も少なくありません。

⑵ 被害者の属性や事故状況による相場の変動

その他、事故状況が特に悪質である場合には、慰謝料基準を増額することがありますし、被害者の属性(年齢・収入・同居家族の有無)によって、近親者の慰謝料の額も増減することがあります。

4.慰謝料等の請求手続

⑴ 治療・症状固定

傷害慰謝料は入通院期間等をもとに算定され、また後遺障害慰謝料は症状固定を迎えなければ計算することができませんので、慰謝料の請求をするには、まずどのような慰謝料が発生したのかを確定させるため、治療を継続しなければなりません。

そのため、原則として、治療中に相手方に対し慰謝料を請求することは出来ません。

⑵ 後遺障害の認定

治療が終わったら、残存した症状がどのような後遺障害に該当するのかを明らかにするため、加害者の加入する自賠責保険に対し、後遺傷害部分の保険請求(後遺障害申請)を行うことが通常です。

⑶ 損害計算・保険会社との交渉

治療が終わり、後遺障害等級も認定されたら、交通事故によって交通事故被害者の方が被った損害額を算定することができるようになります。

損害額を算定したら、加害者または加害者の加入する任意保険会社に対し、当該損害を賠償するよう求めます。

5.弁護士のサポートが重要な理由

⑴ 適切な慰謝料額を算定

上記のとおり、交通事故の被害者が加害者に対して慰謝料を含む適切な損害賠償を求めるには、適切な損害計算をすることができなければなりません。

しかしながら、適切な損害計算を自ら行うということは簡単なことではありません。

また、弁護士に依頼しなければ、慰謝料は、基本的に弁護士が用いる裁判所基準よりも低い任意保険会社基準によって計算されますので、相手方に計算を任せたり、それを簡単に信用することはお勧めしません。

弁護士に依頼すれば、適切な慰謝料を請求することができます。

⑵ スムーズな手続きの進行

慰謝料の請求までには、治療を行い、後遺障害の認定を受ける必要があります。

家族が遷延性意識障害となり、寝たきりになってしまったときには、生活が一変します。

そのような中で、相手方の保険会社とやり取りをしたり、後遺障害の認定を受けるために必要な書類を確認し、用意することは簡単なことではありません。

弁護士に依頼すれば、この先どのように手続きが進むのか先行きが明確になりますし、その多くの手続を弁護士に任せることが可能です。

⑶ 保険会社との交渉力

慰謝料の交渉もそうですが、相手方保険会社との交渉を行うことは容易ではありません。

交通事故によって遷延性意識障害になってしまったときに、加害者側から将来の損害分(将来治療費や後遺障害逸失利益)について、今後の死亡リスクが高いものとして、これらの期間を短くすべきとの主張がなされることがあります。

結論として、このような主張が通る可能性は高くありませんが、突然このような主張をされたら「そうなのかも」と思ってしまうのも無理はありません。

弁護士に依頼すれば、専門的な知見に基づき、保険会社と交渉しますので、適切な損害賠償を求めていくことができます。

6.まとめ

交通事故で遷延性意識障害になった場合の慰謝料請求は、多くの要素が関わるため繊細で複雑なものです。適切な慰謝料の賠償を求めるためには専門的な知識が必要です。

また、適切な慰謝料額の算定や保険会社との交渉など、弁護士のサポートが不可欠です。被害者やその家族が十分な補償を受けるために、弁護士事務所と連携し、慰謝料請求の手続きを進めていくことが重要です。

もし、ご家族や近しい方が交通事故によって遷延性意識障害となり、寝たきりの状態になってしまったときには、是非早期にご相談ください。

よろしければ、関連記事もご覧ください。

交通事故で遷延性意識障害などの寝たきりになった場合の慰謝料請求の相場と手続

投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。

交通事故は予期できるものではなく、全く突然のものです。

突然トラブルに巻き込まれた方のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。

■経歴

2008年3月 上智大学法学部卒業

2010年3月 上智大学法科大学院修了

2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務

2021年10月 優誠法律事務所に参画

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

道路進行車と路外からの進入車の交通事故の過失割合を修正できた事例

今回のテーマは、道路進行車と路外からの進入車との交通事故の過失割合です。

今回は、片側2車線の国道の第2車線を走行していた車と路外の飲食店の駐車場から直接第2車線に進入してきた車が衝突した事例についてご紹介します。

以前、当事務所のブログで、駐車場内の交通事故についてご紹介した記事で、

●過失割合とは?

●基本過失割合とは?

●弁護士にご依頼いただいた場合の過失割合の争い方

など、過失割合の基本的なことを解説していますので、是非こちらの記事(過失割合を修正できた事例~駐車場内の交通事故その1~)もご覧ください。

これまで全国の方々から、当交通事故専門サイトや当事務所のブログに掲載している事例と同じような事故の過失割合で困っているとのご相談をいただいておりますが、今回ご紹介するTさんの事例も、道路進行車と路外からの進入車の交通事故という意味では、比較的よく発生する交通事故の類型ですので、同じようなことでお困りの方の参考になれば幸いです。

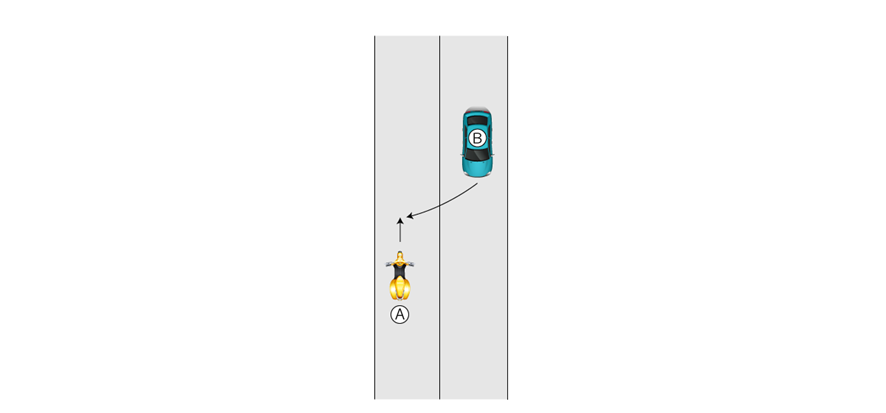

1.今回のご相談内容~道路進行車と路外からの進入車の交通事故~

今回の依頼者Tさんは、東京都在住で

・交通事故は片側2車線の国道上

・Tさんは第2車線を走行していた

・相手方は路外の飲食店の駐車場から国道に左折で進入

・相手方は路外から直接第2車線に進入

・Tさんの車両の左前部に相手方の右前部が接触

・相手方に過失割合20:80を主張されている

・交通事故による怪我は頚椎捻挫・右手関節捻挫

・治療期間は約6ヶ月間

・弁護士特約が使用可能

という内容でした。

【本件の争点】過失割合

上の写真が本件の交通事故現場です(相手方は矢印の部分から道路に進入してきました。)。

Tさんが、この事故現場を通りかかった際、第1車線は比較的車が多かったものの、第2車線のTさんの前方は、先行車との距離が結構空いていました。

そのため、Tさんは第2車線を法定速度程度で走行していました。

一方、相手方は、左側の飲食店の駐車場から道路に進入しようとして、第1車線の車の流れが切れるのを待っていました。

そして、ちょうどTさんが通りかかる直前で少し第1車線の車の間隔が空いたため、道路に進入してきました。

この際、第1車線が比較的混んでいたことから、相手方は直接第2車線に進入してきました。

相手方は、このとき第1車線の自動車にばかり気を取られており、第2車線をTさんが走行してきていることに気が付いておらず、衝突して初めてTさんの車に気が付いた状態でした。

Tさんとしては、このような通行量の多い国道でいきなり路外から第2車線に進入してくる車がいるとは予想できず、しかも、第1車線が比較的車の多い状態で直前まで相手方が路外から道路に進入しようとしている様子が見えなかったこと、相手方の動きが第1車線に進入するような動きに見えたこともあり、全く避けることができませんでした。

この事故でTさんは頚椎捻挫・右手関節捻挫の怪我を負ってしまいました。

相手方保険会社は、この交通事故の過失割合は20(Tさん):80(相手方)と主張してきました。

Tさんとしては、ただ国道を走行していただけであり、相手方が路外からいきなり第2車線に進入するという予測できない動きをし、しかも第2車線を全く確認していなかったことが今回の交通事故の原因と考えており、ご自身に過失があると主張されたことに強い不満がありました。

その後、Tさんはご自身で相手方保険会社と交渉しましたが、相手方が態度を変えず、話が進みませんでした。

そこで、ご自身の自動車保険の弁護士費用特約を使って私たちに交渉を依頼したいとのことで、ご相談にいらっしゃいました。

2.基本過失割合は?(別冊判例タイムズ148図)

まず、今回の交通事故の基本過失割合を考えます。

(「基本過失割合とは?」については、当事務所のブログで説明していますから、こちらもご覧ください。)

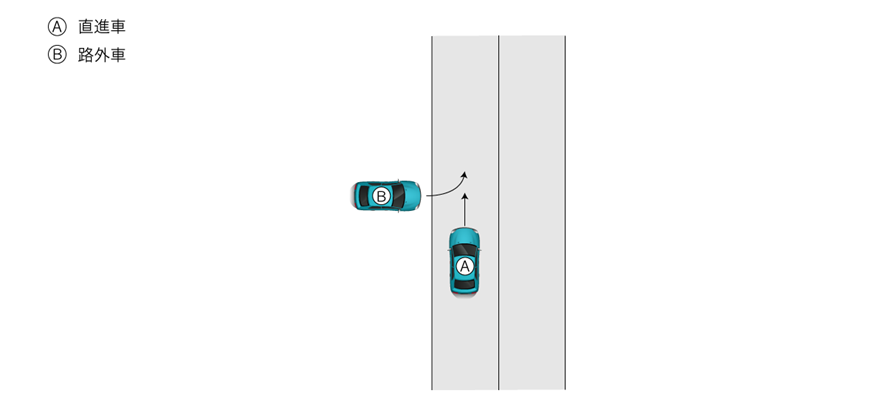

今回のような道路走行車と路外からの進入車が衝突した事故類型の基本過失割合は、別冊判例タイムズの148図によって、20(直進車):80(路外からの進入車)とされています。

相手方保険会社は、今回の交通事故合は、この基本過失割合の20(Tさん):80(相手方)が妥当であると主張していました。

確かに、今回の交通事故の場合、別冊判例タイムズの148図と同じく、道路進行車と路外からの進入車の交通事故ですので、基本過失割合が20:80になることはやむを得ないと考えられました。

しかし、別冊判例タイムズの148図では、以下のような道路進行車に有利に過失割合を修正する修正要素が認められています。

・進入車徐行なし:10%

・幹線道路:5%

・その他の著しい過失:10%

・その他の重過失:20%

今回の交通事故で、Tさんの過失を基本過失割合の20%から修正するためには、上記のようなTさんに有利な修正要素があることを主張する必要がありました。

また、今回の場合は、もともとTさんがご自身の過失0%を主張したいとお考えであったこともあり、私たちも極力ご希望に沿う主張ができないか検討しました。

そこで、私たちは、まず本件事故現場の道路を確認したところ、片側2車線の国道でしたので、明らかに幹線道路と評価できると考え、この点で5%の修正を主張しました。

また、Tさんの車両のドライブレコーダーの映像を確認したところ、相手方は、路外から道路に進入した後、第2車線内でTさんの車両に衝突するまで全く減速しておらず、その動きから第2車線の右方を確認せずに進入していることが明らかでした。

判例タイムズでは、著しい前方不注視は、「その他の著しい過失」として10%の修正要素になり得るとされていますが、本件は相手方が交通量の多い国道で路外から第2車線に直接進入するという危険な運転をしているにもかかわらず、その合流先の第2車線を確認していないという点は、著しい過失として10%の修正、もしくはそれ以上の修正要素になり得ると主張しました。

3.交渉の結果~過失割合5:95で解決~

上記のように、別冊判例タイムズ148図の基本過失割合20:80を主張していた保険会社に対して、私たちは、

①幹線道路で5%修正すべき

②相手方が、第2車線を確認せずに漫然と第2車線に進入しているから、著しい過失もしくは重過失で10~15%修正すべき

と2点の修正要素を主張しました。

これに対して、当初、相手方保険会社は、

①幹線道路であることは争わず、5%修正は認める

②路外から直接第2車線に進入してはいけないという法規制はなく、第2車線の確認不足も基本過失割合の80%の中に含まれているため、著しい過失については認められず、幹線道路修正後の15:85からは修正できない

と回答してきました。

そこで、私たちは、類似の裁判例を探したところ、「第1車線渋滞中に路外からの進入車が直接第2車線へ進入した交通事故」や、「路外からの進入車が直接第3車線へ進入した交通事故」で、それぞれ過失割合0:100と判断されている裁判例が見つかりましたので、相手方保険会社にこれらの裁判例も提示して、本件も過失割合0:100が妥当であると再反論しました。

その結果、相手方保険会社は、私たちが提示した裁判例はTさんの交通事故とは多少状況が異なり、そのまま0:100を受け入れることはできないものの、著しい過失での10%の修正は認め、5(Tさん):95(相手方)であれば示談に応じると回答してきました。

そこで、私たちがTさんに相談したところ、Tさんとしては、ただ第2車線を走っていただけのご自身に過失はないと主張したいお気持ちが強かったものの、Tさんの車両修理費が高額で裁判になって解決まで長期化すると一旦立て替える必要があって負担が大きいことや、双方が動いていた交通事故では0:100の判決を得るのは難しいと周囲に助言を受けたとのことで、5%ならば仕方ないとのお考えになり、5:95での示談を了承されました。

4.まとめ

今回の交通事故では、交渉の結果、過失割合が

20:80→5:95

となり、当初Tさんが希望されていた0:100までは修正できませんでしたが、Tさんも相手方保険会社の担当者と直接お話になっていて、態度が強硬であったことは認識されていましたので、当初の相手方の主張から15%も修正できた点については、ご自身だけではこのような結果にはならなかったと喜んでいただけました。

今回のような道路進行車と路外からの進入車の交通事故は、よくある事故類型ですので、Tさんと同じように過失割合でお困りの方も多いと思います。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

全国からご相談いただいております。

よろしければ、関連記事もご覧ください。

交通事故紛争処理センターで過失割合を争った事例~路外進出車と直進二輪車の交通事故~

信号のない丁字路交差点での右折車同士の交通事故で過失割合を修正できた事例

駐車場内の交通事故の過失割合を逆転させた事例(80:20⇒10:90)

また、公式ブログにも過失割合を修正できた交通事故事例も多数ご紹介しておりますので、そちらもご覧ください。

過失割合を逆転させた事例~丁字路交差点で右折車の右側からバイクが追い抜こうとした際の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・相手方に一時停止あり)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・一時停止なし・同幅員(左方優先の交差点))の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号・右直事故)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号)での右直事故の右折車側~

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

交通事故紛争処理センターで過失割合を争った事例~路外進出車と直進二輪車の交通事故~

今回のテーマは、路外進出車と直進車の交通事故の過失割合と「公益財団法人交通事故紛争処理センター」(通称「紛セ」)の手続きについてです。

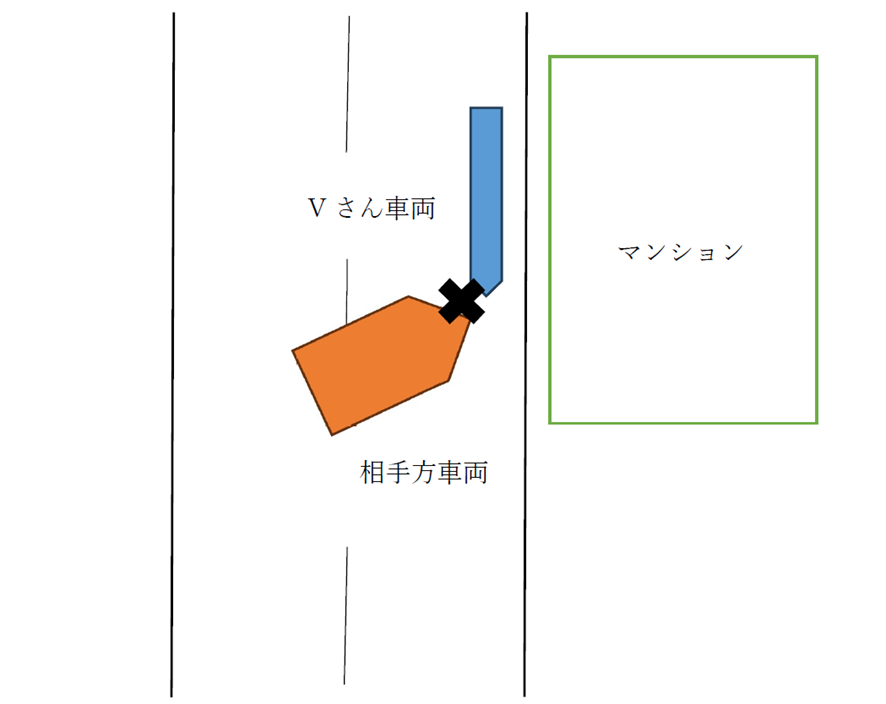

今回は、路外のマンションの敷地(路外)に向かって右折しようとしたタクシーと対向車線を直進してきたバイクが衝突した交通事故の過失割合が問題になった事例をご紹介します。

この事案では、交渉が決裂してしまい、交通事故紛争処理センターでの解決を目指して申立てを行い、最終的に紛争処理センターの審査会の裁定で解決しました。

紛争処理センターは、裁判よりも比較的早期の解決が期待できるため、交通事故の示談交渉がうまく進まないときに解決方法として用いられます。

しかし、一般の方にはあまり馴染みがないと思いますので、今回の記事では紛争処理センターでの手続きやルールについても詳しくご説明します。

交通事故の示談交渉がなかなかうまく進まないというお悩みをお持ちの方は、ご参考にしていただけますと幸いです。

1.今回の依頼者~路外進出車(右折車)と対向直進車の自動車VS二輪車の交通事故~

今回の依頼者Vさんは、神奈川県在住で

・交通事故は片側1車線道路で発生

・Vさんは事故現場の道路を二輪車で直進していた

・相手(タクシー)は、乗客の指示で相手から見て右側のマンション敷地に入るために右折を開始した

・Vさんは、直前に路上駐車していた車を避けてセンターライン付近まで膨らんで走行し、衝突時には道路左側に寄っていた

・相手方にはドライブレコーダーがあり、対向直進二輪車(Vさん)の姿がはっきり映っているが、相手方は右折開始から衝突まで減速した様子がない

・相手方に過失割合30:70を主張されている

・交通事故によるVさんの怪我は頚椎捻挫・左肘打撲

・治療期間は約3ヶ月間

・弁護士費用特約が使用可能

という内容でした。

【本件の争点】過失割合

上の図が本件の交通事故発生状況です。

Vさんは、この直前に路上駐車の自動車を避けるためにセンターライン側に膨らんで走行しましたが、衝突の際には道路左側に寄って走行していました。

この時、Vさんによると、対向車のタクシー(相手方)が急にウインカーを出して右折しようとしているのは分かったものの、当然相手は自分が通り過ぎるまで待つだろうと思って減速しなかったそうです。

ところが、相手方がそのまま右折してきたため、避けられずに衝突してしまったとのことでした。

一方、相手方は、事故直後は、乗客に急に右のマンションに入るように言われて慌てて右折してしまい、前方をよく確認できていなかったと述べていたとのことでした。

この事故でVさんは左側に転倒して左肘などを負傷してしまい、3ヶ月ほど整形外科に通院しました。

そして、Vさんは、通院中もバイクの賠償について相手方保険会社と交渉していましたが、相手方がこの交通事故の過失割合は30(Vさん):70(相手方)と主張しており、全く交渉が進みませんでした。

Vさんとしては、道路を直進走行していただけで、相手方が前方の安全確認が不十分なまま右折を開始し、しかもそのまま減速しなかったことで本件事故が起きたという認識でしたので、ご自身に過失があるとしても10%くらいと考えており、相手方の過失割合の主張には不満がありました。

その後、Vさんは治療終了後にもお怪我の通院慰謝料も併せて相手方保険会社と交渉をしましたが、相手方が過失割合30:70を譲らず、交渉が進みませんでしたので、ご自身の保険の弁護士費用特約を使って私たちに交渉を依頼したいとのことでご相談いただきました。

2.基本過失割合と修正要素(判例タイムズ220図)

では、まず今回の交通事故の基本過失割合を考えます。

(「基本過失割合とは?」については、当事務所の公式ブログの記事で説明していますから、こちら(過失割合を修正できた事例~駐車場内の交通事故その1~)もご覧ください。)

今回のような路外進出車と直進二輪車の交通事故の基本過失割合は、別冊判例タイムズの220図によって、10(直進二輪車):90(路外進出車)とされています。

相手方保険会社は、今回の交通事故の過失割合は、この基本過失割合の10(Vさん):90(相手方)から、Vさんの速度違反で10%、著しい過失で10%、併せて20%修正し、30:70が妥当だと主張していました。

しかし、資料を見る限り、相手方保険会社の主張する修正要素はいずれも妥当ではないと考えられました。

まず、判例タイムズ220図は、直進二輪車に時速15km以上の速度違反があった場合に10%、30km以上の速度違反があった場合に20%修正するとしています。

本件の事故現場の道路の制限速度は時速30kmでしたので、Vさんがそこから時速15km以上の速度違反、つまり時速45km以上で走行していなければ、修正要素にはなりません。

そこで、私たちは、相手方にVさんが時速45km以上で走行していたことの証拠が何かあるのか聞いたところ、何もないということでこの点はあっさり撤回しました。

また、併せて、どのような点が著しい過失だと主張するのか聞いたところ、Vさんが路上駐車の車両を避けるためにセンターラインを越えて対向車線にはみ出して走行したことが蛇行運転で著しい過失だと主張していました。

この点に対しては、私たちは、直前に路上駐車の車を避けただけで、センターラインは超えておらず、衝突時には道路左側に寄って走行していた訳なので、著しい過失には該当しないと主張しました。

しかし、相手方がこれについては譲りませんでした。

私たちは、逆に、相手方のドライブレコーダーを見る限り、相手方が右折を開始してから衝突するまで減速していないため、衝突直前までVさん車両に気が付いていないと考えられましたので、この点が著しい前方不注視にあたり、むしろVさんに有利に10%修正するべきと反論しました。

3.交渉の経過と交通事故紛争処理センターへの申立ての決断

上記のように、過失割合30:70を主張していた相手方保険会社に対して、私たちは、Vさんに不利に修正する修正要素はなく、逆に相手方の著しい過失でVさんに有利に10%すべき(これが認められると0:100になります)と主張しました。

これに対して、相手方は20:80までは認めたものの、それ以上は譲らないと主張したため、交渉で示談することは困難になりました。

そこで、裁判を提起することも考えましたが、裁判の場合には解決まで1年程度かかることもあり、Vさんとしては、できれば裁判は避けたいというご希望でした。

また、今回は、争点が過失割合と慰謝料の金額(相手方保険会社は裁判所基準の通院慰謝料の90%~95%までしか出せないと主張していましたが、これは単に裁判ではないから満額は出せないという主張で、保険会社としては通常の対応です。)のみで、複雑な争点はありませんでしたので、裁判より早期解決が望める交通事故紛争処理センターでの解決を目指すことにしました。

4.交通事故紛争処理センターの手続き

交通事故紛争処理センターでの手続きは、和解斡旋と審査会という2段階になります(弁護士に依頼せずに被害者自身が申立てをする場合には、基本的に初回は被害者のみの相談面談が行われます。)。

⑴和解斡旋

和解斡旋の手続きでは、まずは、センター側の担当弁護士(嘱託弁護士)が、申立側と相手側の双方から事情を聞き、話し合いで和解ができないか協議することが一般的です。

この手続きは、裁判所の民事調停と似たような流れといえます。

そして、嘱託弁護士を交えた協議によって和解が成立すれば、その時点で示談成立となり、手続きが終了します。

協議だけでは和解が成立しない場合には、センターとして妥当と思われる内容で「斡旋案」を作成し、双方に提示することになります。

双方がこの斡旋案に合意すれば、この時点で示談が成立し、手続きが終了します。

多くの場合、相手方保険会社がセンターの斡旋案を尊重して受け入れますので、この段階で示談が成立することが大多数といえます。

この和解斡旋の手続きは、基本的に1回1時間とされており、1回で斡旋案を出すところまで行くケースもありますが、実務上の感覚では、だいたい2~3回で終わることが多い印象です。

1ヶ月程度間隔を空けて期日が入りますので、解決までに3~4ヶ月かかることが多いと思います。

ただ、この斡旋案には拘束力はありませんので、相手方保険会社も不満があれば断ることができます。もちろん、申立側が斡旋案を断ることもできます。

そして、斡旋が不調(不成立)となった場合には、申立側が審査会への移行を申し立てることができます。なお、この時点で紛争処理センターでの手続きを諦めて、審査会には進まずに裁判を起こすことも可能です。

⑵審査会

審査会の手続きでは、斡旋段階を担当した嘱託弁護士ではなく、別の3名の審査委員が事案を審査することになります。

審査会は、話し合いの場ではなく、紛争処理センターとして妥当と考える最終結果を「裁定」という形で提示する手続きですので、裁判の判決をもらうイメージです。

地域によって手続きに違いがありますが、東京本部の審査会は、まず双方から事情の聞き取りを行い、その日のうちに裁定を出しますので、基本的に1回で終わります。

そして、この裁定には片面的拘束力があり、相手方保険会社はこの裁定の内容に不満があっても断ることができません。

そのため、申立側が、審査会の裁定に同意すると、自動的に示談が成立します。

一方、申立側は断ることもできますが、断った場合もセンターでの手続きは終了になりますので、その後に裁判等の別の手続きで解決を目指すことになります。

⑶その他のルール

紛争処理センターの基本的な仕組みは上記のとおりですが、他にも独自の手続き、ルールがいくつかありますので、そのうち重要だと思われるものをいくつかご説明します。

①加害者が自動車(二輪車や原付自転車も含む)以外の場合は対象外

例えば、加害者が自転車などの場合には、対象外となり、申立てができません。

②一部の任意保険は対象外

一部の共済など、相手方が加入している任意保険によっては申立てができない場合があります。

③訴訟移行要請が出される場合がある

相手方保険会社が、紛争処理センターでの和解斡旋が適切ではないと考える場合、訴訟(裁判)に移行するよう申し立てることができます。

例えば、医学的な争いがあって高度な主張立証を必要とする事案などは、紛争処理センターの和解斡旋では限界がありますので、裁判所で争うべきといえます。

相手方から訴訟移行要請が出た場合には、センターの訴訟移行委員会でセンターでの手続きを継続するべきか否か判断がなされ、訴訟移行が妥当と判断された場合には、センターでの手続きは終了となってしまいます。

④双方過失物損事案の審査会移行には双方の同意が必要

双方に過失がある事故の物的損害の手続きでは、審査会に移行する際、双方が審査会の裁定に従うという同意をしなければ、審査会に移行できません。

そのため、双方に過失がある事故の物的損害については、審査会に進んだ場合、裁定の内容を双方が受け入れるしかありませんので、自動的に示談が成立することになります。

なお、同一事故でも人身損害は別扱いとなり、相手の同意がなくても人身損害だけを審査会に移行することは可能です。

その他、紛争処理センターでの手続きの詳細は、センターのホームページ(https://www.jcstad.or.jp/guidance/)もご参照ください。

5.本件の紛争処理センターでの手続き~審査会で10:90の裁定~

⑴和解斡旋の経過

今回の事例では、紛争処理センターでの和解斡旋の手続きでも、相手方はVさんに著しい過失があったとの主張にこだわり、ドライブレコーダーを提出して衝突直前のVさんの走行方法に問題があったと主張し続け、過失割合20:80から譲りませんでした。

一方、Vさんとしては、10:90であれば和解してもいいというお考えでしたので、相手方が10:90まで認めるのであれば、私たちは柔軟に対応するつもりでした。

しかし、相手方が態度を変えなかったため、私たちも、相手方のドライブレコーダーの映像を基に、Vさんの走行方法に問題はないことを指摘しつつ、むしろ相手方が右折開始から衝突まで減速していないことを主張して、相手方が前方を見ていなかったことは明らかなので、これが相手方の著しい過失に当たると基本過失割合から10%の修正を主張しました。

なお、相手方はこの前方不注視は基本過失割合に含まれる程度のものだ(著しい過失ではない)と反論していました。

そのため、斡旋担当の嘱託弁護士が、話し合いでの和解は難しいと判断して斡旋案を出すことになりました。

そして、その斡旋案は、過失割合10:90という内容でしたので、Vさんは応じることにしました。

しかし、相手方保険会社がこの斡旋案を断りましたので、審査会に進むことになりました。

⑵審査会の経過

Vさんは神奈川県在住でしたので、今回は紛争処理センターの東京本部に申立てをしていました。

東京本部の審査会では、基本的に申立側と相手方が入れ替わりで、それぞれ審査委員から聞き取りが行われますので、相手方がどのような主張をしたかは不明ですが、双方とも新しい主張や証拠は出しませんでしたので、おそらく斡旋段階までと同じくVさんの走行方法に問題があったと主張したものと思われます。

上でもご説明しましたが、東京本部の審査会は基本的に1回の手続きで裁定まで進みますので、そのまま裁定が出され、その内容は過失割合10:90が妥当というものでした。

また、慰謝料については裁判所基準の満額が認められました。

Vさんとしては、最低ラインと考えていた過失割合10:90が認められたため、この裁定に同意し、示談が成立しました。

6.まとめ

今回は、紛争処理センターでの手続きのご説明をしつつ、審査会の裁定で過失割合が10:90となったVさんの事例をご紹介しました。

Vさんの場合は、審査会まで進んだこともあり、申立てから示談成立までに5ヶ月程度かかりましたが、それでも裁判よりは早期に解決することができました。

どうしても裁判は時間がかかりますし、裁判をするというだけでも精神的に負担に感じる方もいらっしゃいますので、事案によっては、この紛争処理センターの手続きがとても有効な場合があります。

弁護士によって色々考え方の違いはあると思いますが、私たちの優誠法律事務所では、個々の事案に適した解決方法を検討してご提案したいと考えており、紛争処理センターでの手続きも積極的に行っています。

交通事故でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。全国からご相談いただいております。

よろしければ、関連記事もご覧ください。

道路進行車と路外からの進入車の交通事故の過失割合を修正できた事例

信号のない丁字路交差点での右折車同士の交通事故で過失割合を修正できた事例

駐車場内の交通事故の過失割合を逆転させた事例(80:20⇒10:90)

また、公式ブログにも過失割合を修正できた交通事故事例も多数ご紹介しておりますので、そちらもご覧ください。

過失割合を逆転させた事例~丁字路交差点で右折車の右側からバイクが追い抜こうとした際の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・相手方に一時停止あり)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・一時停止なし・同幅員(左方優先の交差点))の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号・右直事故)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号)での右直事故の右折車側~

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。