Author Archive

裁判で車線変更時の交通事故の過失割合を修正できた事例

今回のテーマは、車線変更の際の交通事故の過失割合です。

今回は、片側2車線の国道の第1車線を走行していた車が、第2車線に車線変更しようとした際に、第2車線を走行してきた車両と衝突した事例についてご紹介します。

過失割合の基本的なことは、当事務所のブログの記事(過失割合を修正できた事例~駐車場内の交通事故その1~)で説明してしますので、そちらもごご覧ください。

車線変更時の交通事故も、比較的よく発生する交通事故の類型ですので、当事務所でもよくご相談をお受けします。

ただ、今回ご紹介するUさんの事例は、少し特殊で、Uさんは第1車線から第2車線に車線変更しようとしたのですが、第2車線を走っていた相手方が、ちょうどそのタイミングで第1車線にはみ出してきて衝突してしまったという事例です。

しかし、相手方は、Uさんの車線にはみ出したことを認めず、Uさんに対して過失100%を認めるように迫ってくるなど、激しい争いになり、裁判所で判決が出るところまで至ってようやく解決しました。

今回は、交通事故の裁判の流れなどもご説明しますので、交通事故でお困りの方は参考にしていただけますと幸いです。

1.今回のご相談内容~車線変更時の交通事故~

今回の依頼者Uさんは、埼玉県在住で

・交通事故は片側2車線の国道上

・Uさんは第1車線を走行していた

・相手方は第2車線を走行していた

・道路がやや右に湾曲している

・Uさんが車線変更しようとしたタイミングで相手方が第2車線からはみ出してきて衝突

・Uさん車両の左前と相手方車両の右側面が衝突

・双方ドライブレコーダーはなし

・相手方に過失割合100:0を主張されている

・交通事故による怪我はなし

・弁護士特約が使用可能

という内容でした。

【本件の争点】過失割合

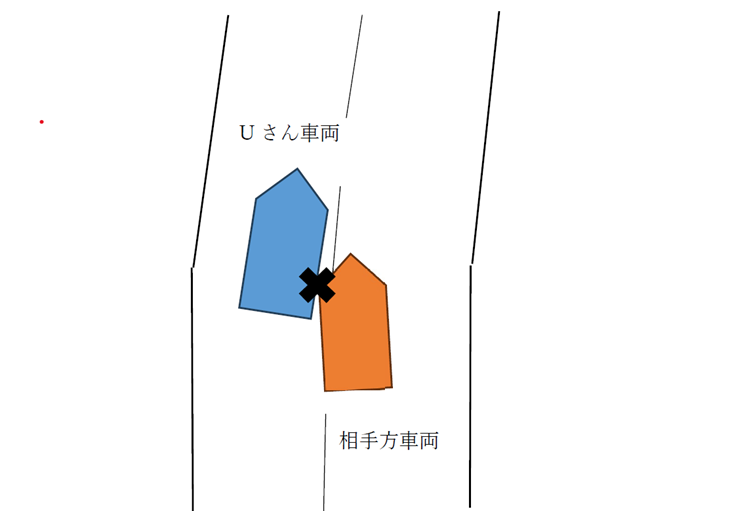

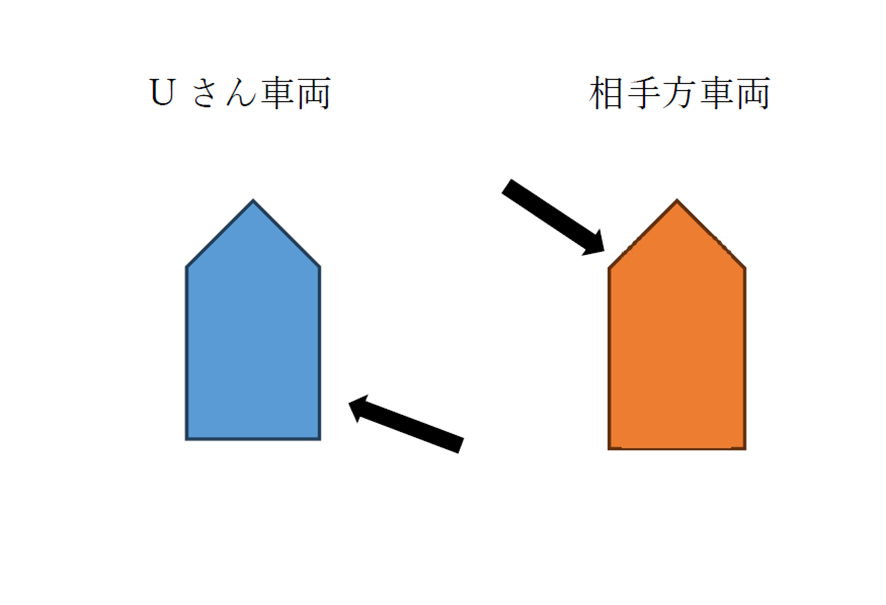

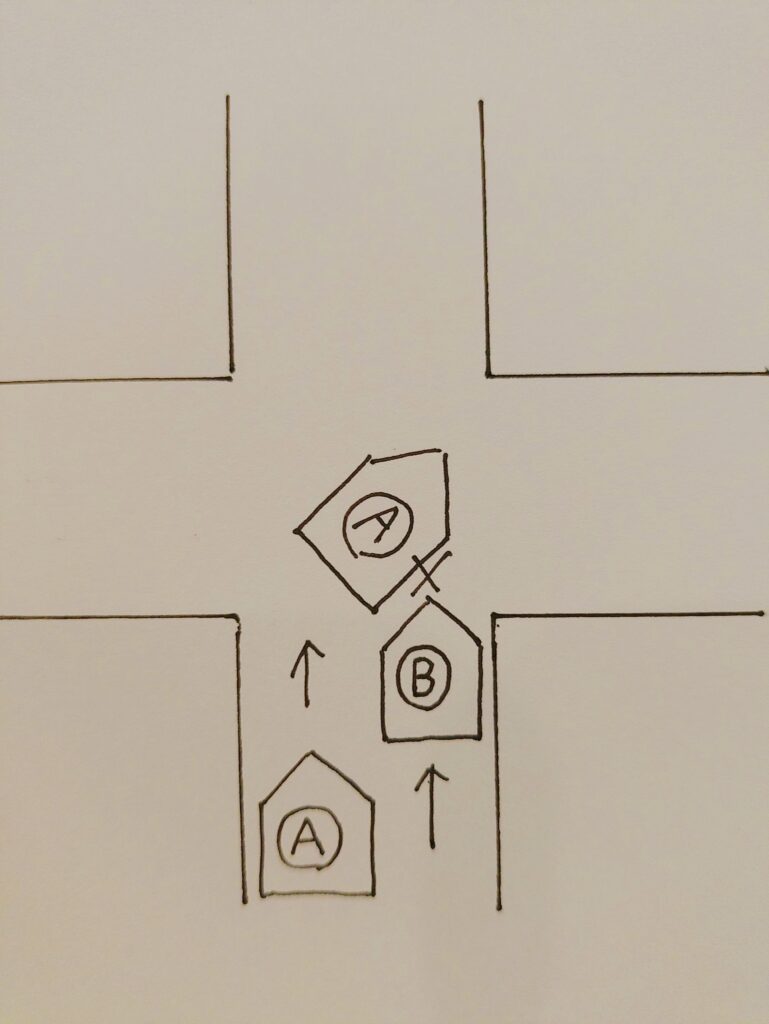

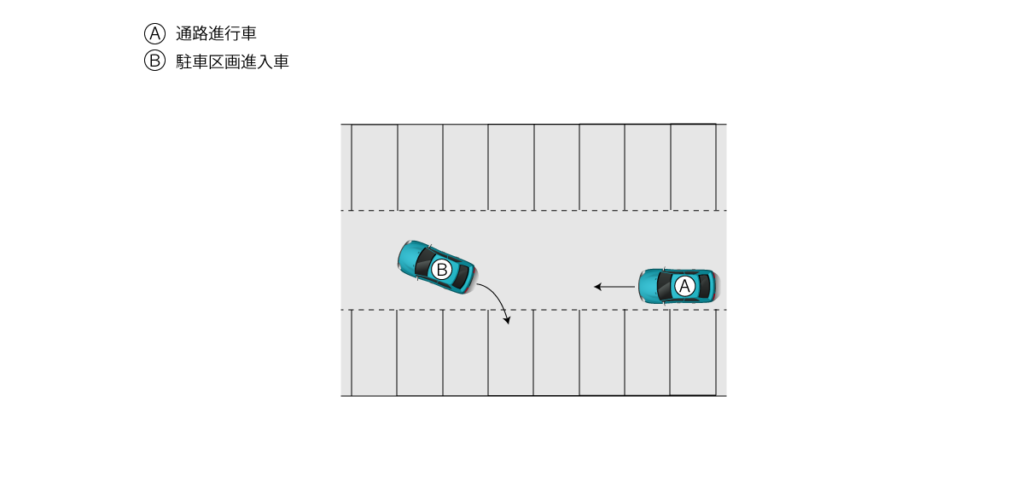

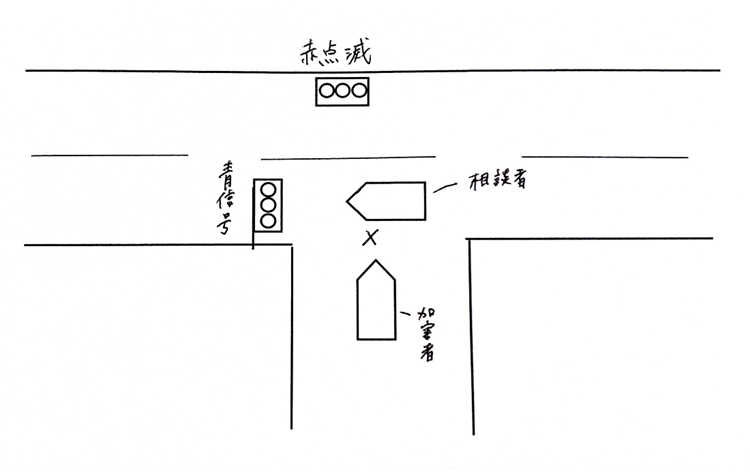

上の図が本件の事故状況です。

Uさんは、この少し先の交差点で右折するつもりでしたので、第1車線から第2車線に車線変更するつもりでした。

Uさんは、サイドミラーで第2車線の後方を確認した際、後続車(相手方)が少し離れた位置にいましたので、第2車線に入れると思ってウインカーを出し、少し第2車線側にハンドルを切りました。

そうしたところ、相手方がかなりのスピードで走行していたようで、Uさんが相手方に気付いたときにはすぐ右隣にいて、Uさんの方にはみ出してきたため、そのまま衝突してしまいました。

Uさんとしては、右後方を確認した際には、相手方がかなり後方にいたことから、第2車線に入る余裕があると思ってハンドルを右に切りましたが、まだ第2車線に入る前のタイミングで衝突されてしまい、とても驚いたそうです。

車線変更時の事故の場合、基本的には車線変更しようとした側(Uさん側)の過失が大きくなります。

Uさんは、ご自身の保険会社からもそのような説明を受け、車線変更をしようとしていたことは事実でしたので、ご自身の過失が大きいと言われても仕方がないと考えていました。

しかし、相手方保険会社は、この交通事故の過失割合は90(Uさん):10(相手方)が妥当だと主張してきました。さらに、Uさんが現場で100%賠償する約束をしたなどと主張して、できれば100:0で解決したいと言ってきました。

Uさんは、早期解決を希望しており、70:30くらいなら受け入れるつもりでしたが、さすがに相手方の主張に納得できず、ご自身の保険会社に相談したところ、弁護士費用特約で弁護士に依頼できることを案内され、私たちに依頼したいとのことでご相談にいらっしゃいました。

2.基本過失割合と交渉の経過~相手方が過失割合90:10を譲らず~

まず、今回の交通事故の基本過失割合を考えます。

(「基本過失割合とは?」については、当事務所のブログで説明していますから、こちらもご覧ください。)

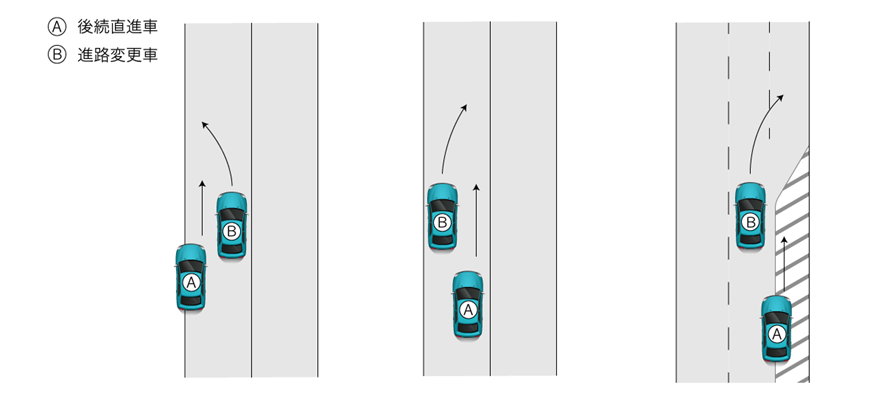

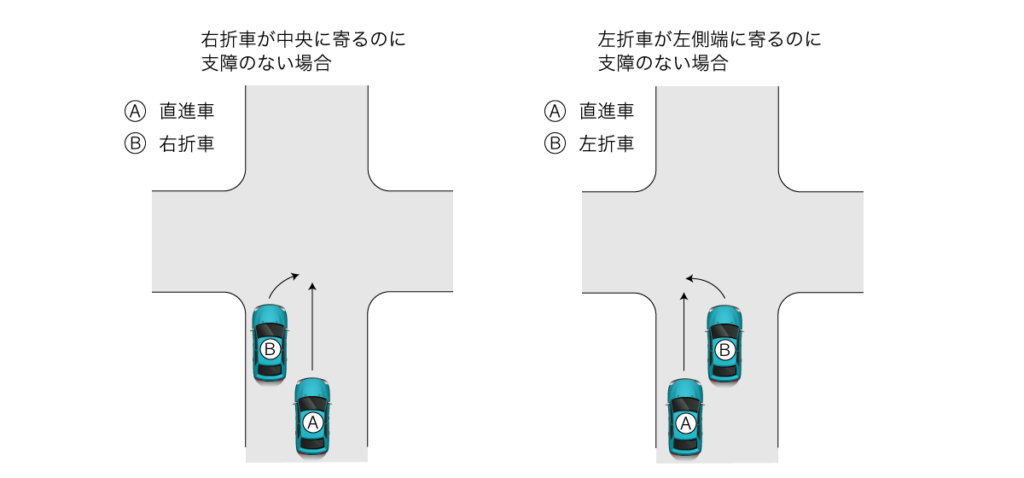

車線変更時の交通事故の基本過失割合は、別冊判例タイムズの153図によって、70(進路変更車):30(後続直進車)とされています。

相手方保険会社は、今回の交通事故合は、この基本過失割合から20%Uさんに不利に修正して90(Uさん):10(相手方)が妥当であると主張していました。

今回の交通事故の場合、仮に一般的な車線変更時の交通事故と考えるとしても、基本過失割合からUさんに不利に修正するような理由はないように思えました。

そして、私たちは、そもそもUさんが車線変更をしようとしていたのは事実ですが、実際には第2車線に入る前のタイミングで相手方の方がはみ出してきて衝突した訳ですから、判例タイムズ153図を基本に考えるような事例ではないと考えました。

そこで、むしろ相手方の過失の方が大きいと主張することも考えましたが、Uさんが70:30でもいいから早期に解決して欲しいと希望されたため、相手方保険会社に70:30なら応じると伝えました。

しかし、相手方本人が100:0の主張をしていて、譲歩しても90:10と言っているとのことで、全く交渉になりませんでした。

そうしたところ、相手方から裁判を起こされてしまい、裁判所で争わざるを得なくなりました。

3.一般的な交通事故裁判の流れ

通常、裁判は、訴える側(原告といいます)が裁判所に訴状を提出することで提起されます。

裁判所は、訴状が提出されると、原告と第1回期日の予定を決め、相手方(被告といいます)に訴状と呼出状を送って裁判が起こされたことを伝え、裁判への出席と反論書面(被告が最初に提出する反論書面を答弁書といいます)の提出を求めます。

その後は、1ヶ月~1ヶ月半くらいに1回のペースで裁判の期日が入り、しばらくは交互に書面で反論し合う期日が続きます。

そして、双方の主張が出尽くした後、裁判所がそれまでの双方の主張を前提に和解を促すことが一般的です。

この和解案は、裁判所が判決を書く場合に予想される内容をある程度開示して内容を決めますので、多くの場合、双方が和解案に応じて和解が成立します。

しかし、どちらかが裁判所の和解案に応じない場合には、最終的に判決を出す必要がありますので、一度当事者たちを裁判所に呼んで直接話を聞く機会を設けることが一般的です(これを本人尋問といいます)。

当事務所の依頼者の方にも、裁判と聞くと、毎回ご自身が裁判所に行かないといけないと考える方が多いですが、実際には、弁護士に依頼していれば、ほとんど弁護士が代理人として対応しますので、本人尋問のとき以外は出席する必要はありません。

そして、多くの場合、本人尋問までに行かずに和解で終わりますから、ほとんどのケースで当事者が裁判所に出席することはなく終わることになります。

逆に、和解が成立しない場合は、本人尋問を経て判決が出されることになりますが、その判決に一方または双方か不満がある場合には、上位の裁判所(簡易裁判所なら地方裁判所、地方裁判所なら高等裁判所)に控訴して、判決が妥当かどうか判断を求めることになります。

4.裁判の経過~双方が過失0主張で争う~

Uさんの場合、上記のように、相手方から裁判を起こされましたが、相手方は裁判ではUさんが100%悪いと過失割合100:0を主張しました。

これに対し、私たちは相手方がUさん側の車線にはみ出して衝突していることから、Uさんがそのような相手方の動きを予測することは不可能で回避できなかったと主張し、Uさんの過失はない(過失0:100)という前提で反訴(訴え返すこと)しました。

裁判では、通常、相手方保険会社も弁護士に依頼しますので、弁護士同士で争うことになりますが、今回の相手方の弁護士はあまり事案や証拠を検討していなかったようで、双方の車両の損傷状況からUさんが車線変更してきて衝突したことは明らかだと主張していました。

しかし、それでは過失割合70:30の主張をしているようなものですから、Uさんの過失が100%であるという主張とは噛み合わないと反論しました。

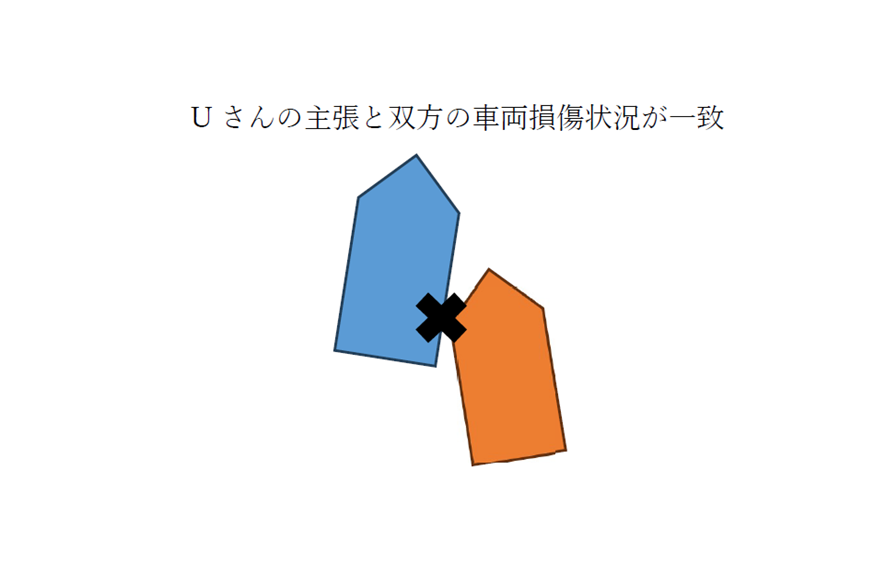

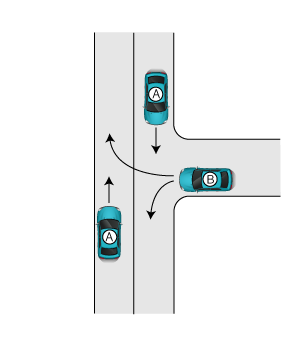

また、車両の損害確認などを専門にしているアジャスターのレポートによると、相手方の車両の損傷は時計の針の10時~11時の方向から衝突されたと記載されており、Uさんの車両の損傷は5時の方向から衝突されたと記載されていました。

このような双方の損傷状況を考えると、下の図のような衝突になり、Uさんの主張する事故状況と一致しますし、相手方の車両が真っ直ぐ第2車線を走行しているところにUさんが車線変更して衝突したという相手方の主張はあり得ないと分析できました。

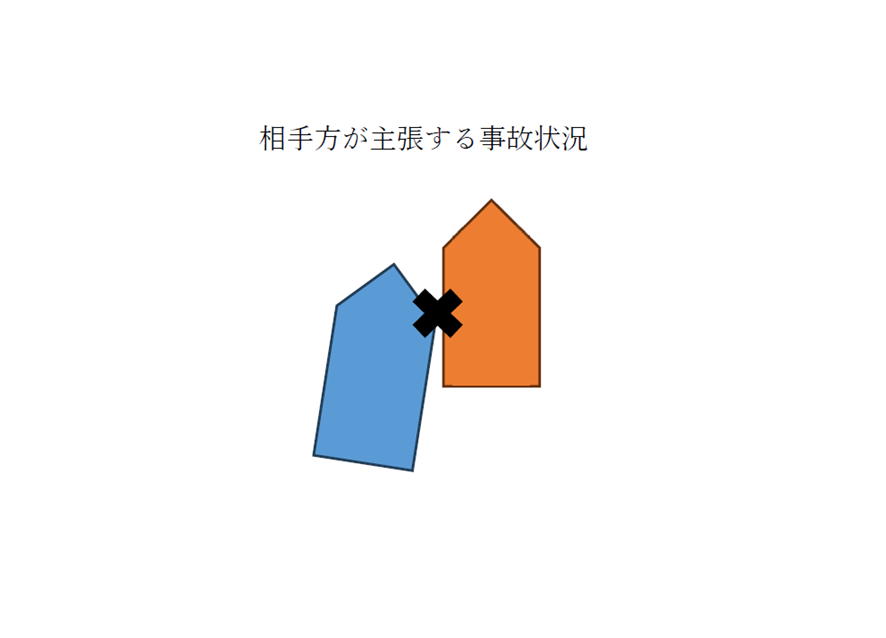

一方、もし、相手方が主張するように、Uさんが第2車線に進入して衝突したのであれば、下の図のような事故状況になり、相手方車両に7~8時の方向の入力、Uさん車両に1~2時の方向からの入力となりますので、実際の双方の車両の損傷箇所と異なります。

そこで、私たちは双方の車両の損傷状況から、相手方が第1車線にはみ出して衝突したことは明らかで、Uさんに過失はないと主張しました。

その後、双方の主張が一段落した段階で、裁判官は、過失割合50:50で和解をしてはどうか?と和解を勧めました。

Uさんとしては、もともと70:30でも仕方ないと考えていたこともあり、50:50の和解案を受け入れたいと考えましたが、相手方が拒否したため、和解は成立しませんでした。

そのため、裁判官が判決を書くために、双方の話を直接聞く、本人尋問を行うことになりましたが、明らかに相手方は準備不足の様子で、この本人尋問でいくつか相手方の嘘を暴くことができ、完全に相手方の主張を崩すことができました。

5.判決~過失割合50:50~

本人尋問終了後、双方が最終的な主張をまとめる書面を提出し、裁判所が判決を出しました。

その判決内容は、相手方の主張していたUさんが第2車線に進入した際の事故という点を否定し、Uさんが主張していたとおり、相手方がUさん側に寄って行ったことで衝突したと判断するものでした。

しかし、衝突位置はUさん側の第1車線の中ではなくちょうどライン上の可能性もあるとのことで、お互い様という判断の50:50という内容でした。

相手方はかなり強硬でしたので、控訴すると思っていましたが、控訴してもこれ以上相手方に有利になることはないと判断したのか、控訴は断念しました。

Uさんも、相手方が控訴してくれば、こちらも控訴して争うつもりでしたが、相手方が控訴を断念したことで、判決を受け入れて早期に終わらせたいと希望し、判決が確定しました。

6.まとめ

今回の交通事故では、相手方が対応に酷く、Uさんの過失が100%などと主張していましたが、結果的に裁判で50:50という結果で終わることができました。

もともとUさんとしては、早期解決のために70:30でもいいと思っていたところ、相手方が強硬で裁判に巻き込まれてしまいましたが、しっかりご自身の主張をすることができ、相手方の主張を跳ね返すことができましたので、大変喜んでいただけました。

人生で裁判を経験することはあまりありませんから、色々と不安を感じる方も多いですが、弁護士に依頼していただければ、しっかりサポートできますので、お困りの方は是非ご相談ください。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料でお受けしておりますので、お気軽にご相談ください。

全国からご相談いただいております。

よろしければ、関連記事もご覧ください。

道路進行車と路外からの進入車の交通事故の過失割合を修正できた事例

交通事故紛争処理センターで過失割合を争った事例~路外進出車と直進二輪車の交通事故~

信号のない丁字路交差点での右折車同士の交通事故で過失割合を修正できた事例

駐車場内の交通事故の過失割合を逆転させた事例(80:20⇒10:90)

また、公式ブログにも過失割合を修正できた交通事故事例も多数ご紹介しておりますので、そちらもご覧ください。

過失割合を逆転させた事例~丁字路交差点で右折車の右側からバイクが追い抜こうとした際の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・相手方に一時停止あり)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・一時停止なし・同幅員(左方優先の交差点))の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号・右直事故)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号)での右直事故の右折車側~

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

信号のない丁字路交差点での右折車同士の交通事故で過失割合を修正できた事例

皆様、こんにちは。優誠法律事務所です。

今回は、信号のない丁字路交差点で右折車同士が衝突した交通事故の事例についてご紹介します。

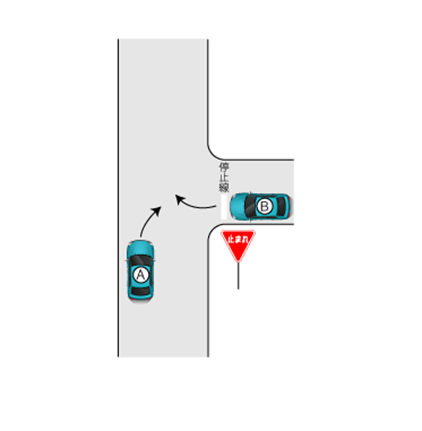

今回の事例は、信号のない丁字路交差点で、直進路から右折していた自動車に、突き当り路(停止線あり)から右折しようとした自動車が衝突した交通事故(右折車同士の交通事故)で、双方の過失割合が問題になりました。

当事務所の公式ブログの駐車場内の交通事故についてご紹介した記事で、

●過失割合とは?

●基本過失割合とは?

●弁護士にご依頼いただいた場合の過失割合の争い方

など、過失割合の基本的なことを解説していますので、是非こちらの記事(過失割合を修正できた事例~駐車場内の交通事故その1~)もご覧ください。

今回ご紹介する事例は、交差点での右折車同士の交通事故という比較的珍しい類型ですので、同じような事例がどのように処理されているか調べようとしても、なかなか参考になるものが見つからないかもしれません。

そこで、同じような交通事故でお困りの方の参考になればと思い、ご紹介させていただきます。

1.今回の依頼者~信号のない丁字路交差点で右折車同士の車VS車の交通事故~

今回の依頼者Uさんは、北海道在住で

・交通事故は信号のない丁字路交差点で発生

・Uさんは直進路(丁字路の突き当りではない方の道路)から右折、相手方は突き当り路から直進路に出るために右折しようとしていた

・相手には一時停止があり、一時停止後に右折を開始したと主張

・Uさんが先に右折を開始したところ、右折が終わるくらいのタイミングで相手方が右折してきて衝突

・Uさんの車両の右側面に相手方の右前部が衝突した

・相手方に過失割合30:70を主張されている

・交通事故による怪我は頚椎捻挫

・治療期間は約6ヶ月間で、治療後に後遺障害14級9号が認定された

・弁護士特約が使用可能

という内容でした。

【本件の争点】過失割合

上の写真が本件の交通事故の現場となった丁字路交差点をUさん側から見たものです(事故当日の写真ではありません。)。

Uさんは、この丁字路交差点で右折しようとしており、写真中央の右折レーンを進んで右折を始めました。

この時、Uさんからも、右折先の道路に相手方の車両がいることが分かりましたが、相手方に停止線があり、明らかにUさんの方が優先であったことや、相手方が減速している様子だったこともあり、ご自身が右折するまで待っていてくれるだろうと考えて、そのまま右折しました。

ところが、相手方は、なぜかUさんが右折を完了しそうになったくらいのタイミングで右折を始めてしまい、Uさんの車両の右側面に衝突してしまいました。

Uさんとしては、ご自身が先に右折しているにもかかわらず、そのタイミングで相手方が交差点内に進入しようとするなどとは予測できず、衝突の瞬間は何が起きたか分からなかったとのことでした。

この事故でUさんは頚椎捻挫の怪我を負ってしまい、症状固定後に後遺障害14級9号が認定されました。

相手方保険会社は、この交通事故の過失割合は30(Uさん):70(相手方)と主張してきました。

Uさんとしては、ご自身が先に右折を開始し、既に右折が完了するくらいのタイミングになって、相手方が交差点に進入してきて側面に衝突されており、この状況では衝突を避けることができなかったため、ご自身に過失があると言われたことに不満がありました。

また、相手方から見ると、目の前で右折してきているUさんの車両にあえて向かって行って衝突しているような状況ですから、Uさんとしては、なぜそんなことになったのか理解できませんでした。

それにもかかわらず、相手方保険会社にご自身の過失割合が30%もあると主張されたことに納得できず、ご自身の保険の弁護士費用特約を使って私たちに交渉を依頼したいとのことでご相談いただきました。

Uさんとしては、双方が動いていたときの事故であったため、過失割合を0:100にするのは難しいとお考えでしたが、それでもご自身の過失は10%くらいだろうとお考えでした。

2.基本過失割合と修正要素(判例タイムズ145図)

では、今回の交通事故の基本過失割合を考えます。

(「基本過失割合とは?」については、以前の記事で説明していますから、こちらもご覧ください。)

今回のような信号のない丁字路交差点での右折車同士の事故の基本過失割合は、別冊判例タイムズの145図によって、30(直進路右折車):70(突き当り路右折車)とされています。

相手方保険会社は、今回の交通事故の過失割合は、この基本過失割合の30(Uさん):70(相手方)が妥当だと主張していました。

しかし、今回の事故は、双方が交差点内で出会い頭に衝突した訳ではありません。

Uさんが目の前を右折して来ているにもかかわらず、相手方がそのタイミングで交差点内に進入してUさんの車両の側面に衝突したという事故態様ですので、この基本過失割合が想定している状況とは、だいぶ異なるように思います。

そこで、私たちとしては、まずは、そもそも今回の交通事故は判例タイムズ145図が想定している状況とは異なり、この基本過失割合30:70を基に検討する事例ではないと主張することにしました。

その上で、Uさんとしては右折完了目前で急に相手方が出て来て側面に衝突されており、相手方がそのタイミングで交差点内に進入することを予測することは難しく、自車の側面に衝突されていて回避可能性も低いことから、Uさんに過失が認められるとしても10%程度であると主張しました。

また、別冊判例タイムズの145図では、以下のような直進路右折車(Uさん側)に有利に過失割合を修正する修正要素が認められています。

・著しい過失:10%

・重過失:20%

【著しい過失】

著しい過失の例としては、脇見運転等著しい前方不注視、著しいハンドル・ブレーキ操作不適切、携帯電話等を通話のために使用していた場合、画像を注視したりしながらの運転、時速15km以上30km未満の速度違反、酒気帯び運転等が挙げられています。

【重過失】

重過失の例としては、酒酔い運転、居眠り運転、無免許運転、時速30km以上の速度違反、過労・病気及び薬物の影響その他の理由により正常な運転ができないおそれがある場合等が挙げられています。

そこで、仮に、今回の事故に判例タイムズ145図が適用される場合には、この修正要素を主張して基本過失割合からUさんに有利に修正するべきと主張する必要がありました。

そのため、私たちは、判例タイムズ145図が適用されると判断されてしまった場合に備えて、刑事記録(実況見分調書)を取り寄せて、相手方の著しい過失や重過失の主張ができないかも検討しました。

3.交渉の経緯~争点は145図適用の有無・修正要素の有無~

上記のように、別冊判例タイムズ145図の基本過失割合30:70を主張していた保険会社に対して、私たちは、

① 判例タイムズ145図は、主に右折車同士が出会い頭で衝突したような事故を想定しており、今回の事故のように、直進路右折車(Uさん)の右折完了間際に、突き当り路右折車(相手方)が右折を開始して衝突するような状況は想定しておらず、判例タイムズ145図は適用されない

② 判例タイムズ145図が適用されるとしても、相手方の前方不注視が著しく、ハンドル・ブレーキ操作も著しく不適切で、Uさんとしては衝突を回避できない状況であったため、基本過失割合から15~20%は修正するべき

と主張しました。

これに対して、当初、相手方保険会社は、

① 判例タイムズ145図は、出会い頭の事故のみを想定している訳ではなく、本件にも適用される

② 相手方の前方不注視やハンドル・ブレーキ操作の不適切は、基本過失割合に含まれる程度のもので、修正要素には該当しない

③ むしろ、相手方が一時停止していることから、(実際には修正を主張しないものの)相手方に有利に15%修正すべきくらいである

と主張し、基本過失割合の30:70以上は譲れないと回答してきました。

その後、何度か交渉を重ねましたが、相手方が全く態度を変えませんでした。

Uさんとしては、相手方がしっかり前を向いていれば、ご自身が目の前を右折して来ることを認識できた訳で、この事故はほとんど相手方の過失で発生したとお考えでしたので、過失割合30%はどうしても納得できませんでした。

そこで、私たちは、交通事故紛争処理センターに斡旋の申立てをすることにしました。

そのとき、裁判を起こすということも選択肢になりましたが、裁判は1年近くかかることが多く、今回は過失割合以外には大きな争点がありませんでしたので、紛争処理センターの方が早期解決を見込めるという判断で、紛争処理センターへの申立てを選択しました。

4.交通事故紛争処理センターで示談成立

今回の事例は、上記の経緯で交渉が決裂してしまい、紛争処理センターに申立てをしました。

私たちは、申立ての際に刑事記録(実況見分調書)を提出し、刑事記録上、相手方がUさんの車両に気が付いたのが、衝突の直前であると記録されていることを指摘しました。

そして、下の写真のように、相手方からは前を向いていれば交差点内に進入する前の時点で、Uさんが右折して来ることは認識できるはずなので、衝突直前までUさんに気が付いていないのは、前を見ていなかったことの裏付けになると主張しました。

さらに、相手方は、Uさんが接近してくる状況で右折を開始しており、Uさんの車両に当たりに行ったようなものだと指摘し、ハンドル操作等も著しく不適切で、基本過失に含まれる過失を大きく上回る過失があると主張しました。

相手方は、紛争処理センターでの和解協議でも、30%:70%の主張を変えませんでした。

その結果、紛争処理センターの嘱託弁護士(斡旋を担当する弁護士)が双方の意見を聞いて、斡旋案を出すことになりました。

そして、今回の紛争処理センターの斡旋案は、今回の事故は、相手方が右折しようとした際に、相手方から見て右側だけを確認して、右側から車両が来ていなかったことから、左側(Uさんが走行してきた方向)を全く確認せずに交差点内に進入したことが主な原因であると認められ、過失割合は15%(Uさん):85%(相手方)が妥当であるとの内容でした。

Uさんとしては、本来過失10:90を主張したいというお気持ちでしたので、15:85で示談するか、斡旋案を断って審査会(紛争処理センターの最終的な手続きで、斡旋段階とは別の審査委員3名がセンターとしての裁定を出す手続きです。この裁定は、被害者側は断って裁判に進むことは可能ですが、相手方保険会社は断ることができません。ただし、物的損害については、双方に過失がある事案の場合、双方とも断ることができません。)に進むか、悩まれたようでした。

その後、結局、Uさんは、早期解決のために15:85の斡旋案を受け入れる選択をすることにしました。

5.まとめ

今回の交通事故では、紛争処理センターの斡旋で過失割合が30%:70%から15%:85%となりました。

今回の事例でもそうでしたが、保険会社は、杓子定規に判例タイムズに当てはめて主張しようとすることが多い印象があります。

今回の場合、第三者である紛争処理センターの嘱託弁護士も、判例タイムズの基本過失割合で解決するような事例ではないと認めてくれましたが、本来、交通事故はそれぞれに事案ごとに個別に考慮すべき事情がありますので、杓子定規に判例タイムズに当てはめればよいというものでもありません。

そうは言っても、一般の方がこのような個別の事情を検討して、保険会社と過失割合の交渉するのは難しいと思いますので、お困りの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめします。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

全国からご相談いただいております。

よろしければ、関連記事もご覧ください。

道路進行車と路外からの進入車の交通事故の過失割合を修正できた事例

交通事故紛争処理センターで過失割合を争った事例~路外進出車と直進二輪車の交通事故~

駐車場内の交通事故の過失割合を逆転させた事例(80:20⇒10:90)

また、公式ブログにも過失割合を修正できた交通事故事例も多数ご紹介しておりますので、そちらもご覧ください。

過失割合を逆転させた事例~丁字路交差点で右折車の右側からバイクが追い抜こうとした際の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・相手方に一時停止あり)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・一時停止なし・同幅員(左方優先の交差点))の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号・右直事故)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号)での右直事故の右折車側~

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

自賠責への請求で重過失減額を免れた事例

こんにちは、港区赤坂見附駅徒歩5分の優誠法律事務所です。

今回は、過失割合について自賠責保険の重過失減額を免れた事例をご紹介します。

この記事をご覧の方の中には、自賠責保険は最低基準ではあるものの、一定額(例えば、傷害部分で120万円)が必ずもらえると考えておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、自賠責保険の保険金にも、保険金が減額される可能性のある「重過失減額」という規定があり、請求者側の過失割合が70%以上の場合に、過失割合に応じて自賠責保険金が減額されてしまいます。

今回は、当事務所で取り扱った案件のうち、依頼者の方が過失が大きいと主張されていた事例で、この重過失減額を回避できたものをご紹介します。

こちら側の過失が大きい事故の解決では参考となり得ると思いますので、ぜひご覧ください。

1 事案の概要~先行右折車と追越直進者の事故~

⑴ 事故発生状況

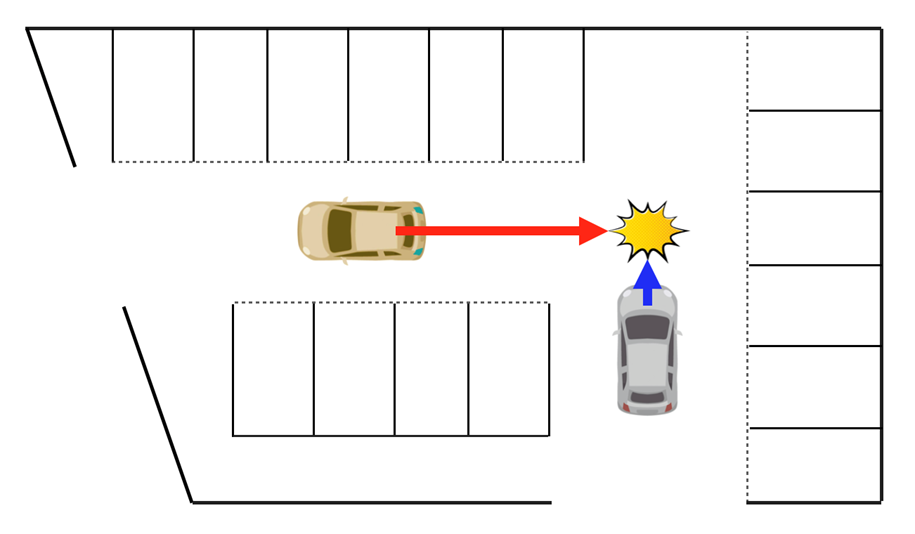

本件の事故発生状況は、以下の図のとおりです。

Aさんが交差点で右折しようとしたところ、右側からAさんの車両を追い越そうとした相手方と衝突してしまいました。

Aさんは、そろそろ治療が終わるタイミングでしたが、交通事故に遭って怪我をして通院もしているのに、相手損保が治療費の対応をしてくれないということで当事務所にご相談されました。

なお、Aさんは人身傷害保険には加入されていませんでした。

そのため、Aさんは、相手方保険会社にもAさん側保険会社にも治療費を出してもらえない状態で、ご自身のご負担で治療をさせていました。

⑵ 相手方はAさんの過失90%を主張

本件では、Aさん車両搭載のドライブレコーダーがあったので確認すると、Aさんは右折の際にウインカーは出していましたが、右折前にあらかじめ右側に寄らずに右折していることが確認できました。

相手損保は、おそらくこの点を捉えて、Aさんの過失が大きいとして治療費を病院に直接支払うという対応(一括対応と言います。)をしていないのだろうと予想できました。

そのままAさんご本人で案件を進めるのは困難と思われ、そろそろ治療も終了というタイミングでしたので、まずは当事務所の弁護士と相手損保とで示談交渉を行い、過失割合が理由で交渉が難しければ、自賠責保険に対して被害者請求を行うという方針でご依頼となりました。

ご依頼の後、相手損保に対して認識を確認すると、やはりAさんの過失が大きいと捉えているので一括対応は行わなかったとの回答でした。

相手損保としては、Aさんがあらかじめ道路右側に寄らなかったことから、別冊判例タイムズ38号の137図(右折車80:追越直進車20)の適用を主張し、さらに直近右折による修正を加えてAさん90:相手方10の過失割合を考えているとのことでした。

Ⓐ20:Ⓑ80

⑶ 当方は判例タイムズ135図の適用を主張

これに対して、当方からは、本件は137図ではなく135図(先行右折車10:追越直進車90)が適用される類型であると主張しました。

Ⓐ90:Ⓑ10

135図の適用となれば、Aさんが右折前にあらかじめ右側に寄っていなかったために修正がなされたとしても、Aさんの過失は20%から30%に留まることになります。

本件で両図のどちらの適用があるかは、幅員が十分にあって直進車と右折車が横に並んで進行できるか否かで判断されることになります。

交渉の結果、相手損保担当者からは一定の理解を得られる部分もありましたが、保険契約者である相手方本人の意向であるとして、137図の基本過失割合に則ったAさん80:相手方20以上の譲歩はできないとのことでした。

示談交渉では、いくらこちらが理論的に正しい主張をしていても、相手が納得しなければ話がまとまりません。

したがって、そのような場合は、いわゆる「被害者請求」を行って自賠責保険金を回収し、さらに追加で請求し得るものがあれば裁判を行うという方法をとることが多いです。

しかし、過失割合が被害者80:加害者20となると、自賠責保険へ被害者請求を行うにしても注意が必要です。

それが「重過失減額」という自賠責保険の規定です。

2 重過失減額とは?

自賠責保険金は、被害者に過失があったとしても基本的に減額されることはありません。

これは、自賠責保険の制度趣旨が被害者救済にあるためです。

しかし、被害者に重大な過失、具体的には7割以上の過失がある場合には、一定割合が減額されます。

これを「重過失減額」と呼んでいます。

重過失減額による減額割合は以下の通りです。

| 減額適用上の被害者の過失割合 | 減 額 割 合 | |

| 後遺障害又は死亡に係るもの | 傷害に係るもの | |

| 7割未満 | 減額なし | 減額なし |

| 7割以上8割未満 | 2割減額 | 2割減額 |

| 8割以上9割未満 | 3割減額 | |

| 9割以上10割未満 | 5割減額 | |

被害者の過失割合分がそのまま差し引かれるわけではないのですが、それでも100%の金額よりは減額されてしまうことになります。

漫然と自賠責保険金を請求し、例えばAさんに80%の過失があるとされてしまうと、自賠責保険金の満額から20%が減額されてしまうことになります。

したがって、このようなケースでは、自賠責保険金を請求するにしても、相手損保任せの「事前認定」ではなく、被害者側が主体的に資料を提出する「被害者請求」の手続きをとり、かつ、被害者の過失が7割を下回ることを説明する意見書を提出することが有効です。

事前認定と被害者請求については、以下の記事もご覧いただければと思います。

3 自賠責への被害者請求

以上を踏まえ、本件では、自賠責保険金の請求において被害者請求を行い、その際、弁護士が過失割合について意見書を作成し、これを添付しました。

意見書では、車幅や道路の幅員等に言及しつつ、概ね以下の主張を行いました。

①本件では、加害者加入の保険会社は基本過失割合が右折車80:直進車20の別冊判例タイムズ38号137図を主張しているものの、そもそも137図は道路の幅員が十分ある場合についての類型であり、本件に適用はないこと。

②仮に、万が一137図の適用があるとしても、交差点での追い越しが禁止されていることに鑑み、直進車側に20%の加算修正がなされる(Aさん60:Bさん40)べきであること。

③本件は幅員が十分にあるケースではなく、別冊判例タイムズ38号の図で言えば、本件で適用のあるものは135図(基本過失割合右折車10:直進車90)であり、右折車であるAさんがあらかじめ右側に寄らずに修正がなされるとしても、Aさんの過失は20%から30%にとどまること。

以上の内容の意見書を添付し、自賠責に対して被害者請求を行ったところ、自賠責からは、重過失減額されることなく、自賠責基準全額の入金がありました。

その上で、裁判基準で過失相殺をした金額と、自賠責保険からの入金額を比較したところ、追加で請求できる部分はないことが確認できましたので、本件は自賠責からの入金で終了しました。

4 まとめ

今回は、自賠責への請求で見落としがちな「重過失減額」を回避して解決できた事例をご紹介しました。

こちら側に過失がある事案では、自賠責からの回収だけで終了してしまうこともありますが、その場合でも漫然と請求してしまうと重過失減額がなされ、受け取る額が少なくなってしまう恐れがあります。

そのような可能性がないか、自賠責に請求する前に弁護士にご相談のうえ検討されることをお勧めいたします。

優誠法律事務所では交通事故のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

また、よろしければ、公式ブログで過失割合を修正できた交通事故事例も多数ご紹介しておりますので、そちらも是非ご覧ください。

過失割合を逆転させた事例~丁字路交差点で右折車の右側からバイクが追い抜こうとした際の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・相手方に一時停止あり)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・一時停止なし・同幅員(左方優先の交差点))の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号・右直事故)の交通事故~

投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。

交通事故は予期できるものではなく、全く突然のものです。

突然トラブルに巻き込まれた方のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。

■経歴

2008年3月 上智大学法学部卒業

2010年3月 上智大学法科大学院修了

2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務

2021年10月 優誠法律事務所に参画

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

異議申立てで14級が認定された事例(距骨骨折後の足関節の疼痛)

今回は、頚椎捻挫と距骨骨折後の足関節の疼痛で後遺障害等級14級9号が認定された事例をご紹介します。

今回の依頼者Sさんは、交通事故で両足を骨折したものの、事故直後に救急搬送された病院のレントゲン検査では左足の骨折が見つからず、事故から半年後のMRI検査でようやく距骨骨折が判明したという事情があります。

このような経緯もあったため、初回の後遺障害申請では、左足の骨折について否定され、非該当の判断になってしまいました。

その後、当事務所で、Sさんのカルテを取り寄せたり、主治医に医療照会を行ったり、専門の鑑定機関に画像の読影をお願いするなどの準備を行い、異議申立てをしたところ、左足骨折の事実が認められ、14級9号の認定を受けました。

交通事故の実務上、どうしても事故直後の画像で損傷が証明できないと、交通事故と怪我の因果関係が否定されてしまうことも多いですが、Sさんの場合は交通事故から半年後に骨折が判明した事例でも後遺障害が認められた稀なケースですので、同じようなことでお困りの方のご参考になればと思い、ご紹介することにしました。

1.事案の概要~事故から半年後に左距骨骨折が判明~

今回の依頼者Sさんは、片側一車線の直線道路を走行中、対向車がセンターラインをオーバーしてきて正面衝突されてしまいました。

お互いに相当なスピードが出ていましたので、この交通事故の衝撃でSさんの車両は大破してしまい、ブレーキペダルなどが折れ曲がって両足が挟まれたことで両足とも骨折してしまいました。

また、Sさんは、事故の衝撃で身体に強い衝撃を受け、頚椎と腰椎も負傷しました。

しかし、事故直後に救急搬送された病院では、レントゲンで右足の指の骨折は確認されたものの、左足のレントゲン画像では骨折が確認できなかったため、Sさんは左足の痛みも訴えていたものの、「左足関節打撲」の診断になってしまいました。

その後、Sさんは近所の整形外科に転院して懸命にリハビリをしたものの、事故から5ヶ月くらいのタイミングで、相手方保険会社に一方的に治療費の支払い(いわゆる一括対応)を打ち切られてしまい、これからどのようにすればよいか分からないということで当事務所に相談にいらっしゃいました。

ご相談後、主治医に確認してもらったところ、まだ治療によって改善の余地があり、症状固定にはなっていないとのことでしたので、健康保険に切り替えてしばらく治療を続けてもらうことになりました。

また、左足の痛みが改善しないことを相談してもらったところ、主治医から再検査することを勧められ、事故から半年後に再び救急搬送されたときの大きな病院で精密検査をすることになりました。

そして、このときのMRI検査で左足距骨に骨折した跡があることが判明しましたので、この時点でようやく「左距骨骨折」の診断が付きました。

2.初回申請は非該当

Sさんは、左距骨骨折の診断を受けた後も、主治医の下でリハビリを続けましたが、腰椎の痛みと左足関節の痛みが消えないまま、事故から約8ヶ月後に症状固定となりました。

なお、頚椎と右足の骨折部位については、多少の痛みが残ったものの、ある程度改善しました。

そして、Sさんは、症状固定時に主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害申請をしました。

ところが、初回申請の結果は、頚椎・腰椎・右足・左足の全てで非該当という判断になりました。

しかも、左足については、認定理由にMRI画像上にも骨折が認められないと記載されていました。

Sさんとしては、左足首の痛みから仕事にも日常生活にも大きな支障が出ているにもかかわらず、非該当という結果では納得できず、しかもMRIを撮影した病院と主治医の2人の医師から骨折の診断を受けたにもかかわらず、骨折したこと自体が認められないという判断であったため、そのような結果は受け入れられず、異議申立てを行うことになりました。

3.異議申立てで左足関節の疼痛に14級9号が認定

⑴ MRI画像上で骨折部位の指摘

今回の場合、自賠責保険で、SさんのMRI画像上、左距骨に骨折は認められないとの理由で非該当の判断がなされていましたので、私たちは、まず、MRI撮影をした病院の担当医師にMRI画像のどこに骨折が認められるかを画像上で指摘してもらうようお願いしました。

そうしたところ、快く病院側が医療照会に応じてくれて、骨折部位(剥離骨折が偽関節化した部分)を指摘してもらうことができました。

⑵ 鑑定業者に画像の鑑定依頼

次に、私たちは、事故直後のSさんの左足のレントゲン画像で本当に距骨骨折が確認できないかを専門の鑑定業者に依頼して専門医に確認してもらいました。

しかし、専門医の判断でも事故直後のレントゲン画像では骨折が確認できないという回答でした。

ただ、左距骨後突起外側結節がはっきり描出されていない可能性も高く、このレントゲン画像だけで左距骨骨折が否定される訳でもないとの意見をもらうことができました。

⑶ 事故直後のカルテ分析・医療照会

さらに、救急搬送された病院と主治医の病院から診療録(カルテ)を取り寄せ、交通事故直後にSさんの左足についてどのような記載があるか確認しました。

そうしたところ、救急搬送された病院のカルテに「骨折の疑い」との記載があり、当時の医師がSさんの痛みの訴えや左足の腫れなどから、骨折を疑うような状況であったことが裏付けられました。

加えて、主治医にも医療照会で、事故直後の時期の左足の状況について質問したところ、2~3ヶ月腫れがあったことや痛みの改善がほとんど見られなかったことなど、こちらが意図した回答をもらうことができました。

⑷ 異議申立てで距骨骨折を認めさせることに成功

私たちは、これらの準備をして、MRIで左距骨骨折が認められること、事故直後のSさんの症状などからこれが今回の交通事故による骨折であることなどを主張して異議申立てを行いました。

また、今回は割愛しますが、腰椎捻挫後の腰痛についても、14級9号が認定されるよう準備を行って申し立てました。

そして、その結果、私たちの主張が認められ、Sさんの左距骨骨折後の左足関節の痛みと腰椎捻挫後の腰の痛みについてそれぞれ14級9号が認定されて、併合14級の認定となりました。

4.まとめ

今回は、距骨骨折後の左足関節の痛みについて、初回申請非該当から異議申立てで14級9号が認定された事例をご紹介しました。

今回のSさんのように、交通事故直後の画像で骨折などの器質的損傷が証明できない場合、仮に、その後数ヶ月してからの画像で損傷が見られたとしても、交通事故から時間が経てば経つほど、事故との因果関係を証明するのが難しくなります。

そのため、Sさんのケースでは手を尽くして異議申立ての準備を行って、なんとか後遺障害を認めさせることができましたが、正直に言えば、これは稀なケースだと思います。

Sさんの場合も、もう少し早い段階で再検査ができていれば、初回申請でスムーズに後遺障害等級が認定されていたかもしれませんし、事故後早い段階で私たちにご相談いただいていれば、もっと早く主治医に相談するよう促せたかもしれません。

ですから、私たちは、交通事故は被害者の方に対して、少しでも早く弁護士にご相談になるようお勧めしています。

私たち優誠法律事務所では、交通事故に関するご相談は無料でお受けしております。

ぜひ、お気軽にお問合せください。

よろしければ、関連記事もご覧ください。

・自賠責に因果関係を否定された同名半盲が、訴訟で認められた事例

・過去の交通事故で後遺障害の認定を受けている場合、もう後遺障害が認定されないって本当?

・後遺障害診断書を作成してもらえず、裁判で後遺障害等級14級9号前提で和解できた事例

・整骨院・接骨院で治療すると後遺障害等級が認定されないって本当?

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

駐車場内の交通事故の過失割合を逆転させた事例(80:20⇒10:90)

今回は、駐車場内の交通事故で過失割合を争い、相手方の主張から逆転させることができた事案をご紹介します。

現在、当事務所では、駐車場内の交通事故に関するお問い合わせを多くいただいております。

その多くは過失割合に関するお問い合わせですが、駐車場内における事故は非定型で特有性の強い事故が多いということを感じます。

今回も、駐車場内の交通事故の過失割合が問題になった事例をご紹介しますので、皆様のご参考にしていただけますと幸いです。

1.今回の依頼者~駐車場内で車VS車の交通事故~

事故当時、依頼者Tさんは、Tさん車両を運転して、前方を走行していた相手車両に続いて、道路から駐車場内に進入しました。

その後、相手車両が通路の交差部分を左に曲がったため、Tさん車両も続いて通路の交差部分に進入したところ、突然、相手車両がTさん車両に向かって後退を開始しました。

危険を感じたTさんは、Tさん車両を停止させた上でクラクションを鳴らしました。

しかしながら、その後も相手車両は減速することなく後退を継続したことにより、Tさん車両に衝突してしまいました。

幸いにして、Tさんも相手方も怪我をしていませんでした。

ただ、Tさんは、相手方保険会社から、Tさんの過失割合が80%であるという主張をされており、これに納得できなかったことから、当事務所にご相談いただくことになりました。

Tさんは弁護士特約が利用することができ、弁護士費用による費用倒れの心配はありませんでしたので、ご相談後、ご依頼いただくことになりました。

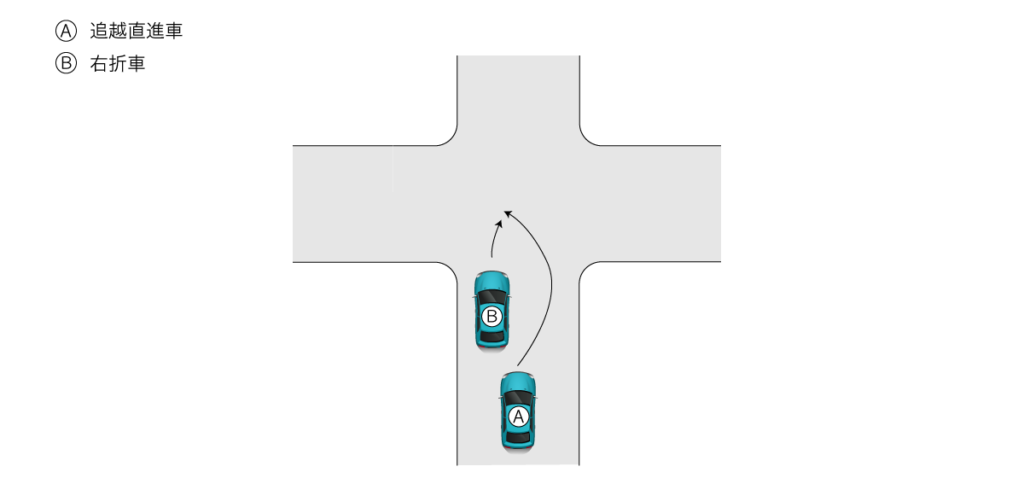

上が本件の交通事故の現場となった駐車場です(事故当時の写真ではありませんので、実際の当事者双方の車両は写っていません。)。

事故が起きたのは、画像中央にある通路の交差部分になります。この写真は、下の図で見ると上部の方から交差部分を撮影したもので、Tさんはこの写真の奥側から手前側に向かって進行してきました。

2.基本過失割合は?

ご相談いただいた際、今回の交通事故の基本過失割合について検討しました。

(「基本過失割合とは?」については、以前、当事務所ブログの記事でご説明していますので、こちらもご覧ください。)

今回の事故は、通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との交通事故ですので、一見すると別冊判例タイムズの336図が基本になりますが、別冊判例タイムズ336図の基本過失割合は80(通路進行車):20(駐車区画進入車)になっています。

基本過失割合 Ⓐ80:Ⓑ20

相手方保険会社が提示していた過失割合も80%:20%であったため、相手方保険会社は、この別冊判例タイムズ336図の基本過失割合を根拠に主張していることが推察されました。

3.別冊判例タイムズ336図が適用されるか否か

しかしながら、通路を進行する四輪車と通路から駐車区画に進入しようとする四輪車との交通事故であれば、必ず別冊判例タイムズ336図の80%:20%が適用される訳ではありません。

実際、別冊判例タイムズにも、通路進行車において、駐車区画進入車の駐車区画への進入動作を事前に認識することが客観的に困難であった場合は、本基準によらず、具体的な事実関係に即して個別的に過失相殺率を検討すべきであるとの記載がなされています。

Tさんからご依頼いただいた後、本件事故は別冊判例タイムズ336図が適用されるケースであるか否かを検討するため、交通事故が発生した駐車場を訪れて、事故現場の確認を行いました。

その結果、本件事故において、別冊判例タイムズ336図は適用されるべきではないとの心証を抱きました。

その後、相手方保険会社に対しては、資料等を引用した上で、概ね以下の主張を展開しました。

・通常、駐車区画に進入する際は、当該駐車区画の傍で停車した後、当該駐車区画への進入動作を開始すること。

・それにもかかわらず、相手車両は、かなり距離の離れた場所から駐車区画への進入動作を開始しており、Tさんが事前に認識することが客観的に困難であったこと。

・以上より、本件事故において、別冊判例タイムズ336図は適用されないこと。

その上で、衝突時にはTさん車両が停止していたこともあり、Tさんの過失割合は10%を上回らないと主張しました。

4.交渉の結果~過失割合10:90で解決~

その後、相手方保険会社は、私たちの主張を受け入れ、当初提示していた過失割合から70%過失を修正し、10%(Tさん):90%(相手方)で了承すると回答しました。

Tさんとしても、想定以上に有利な過失割合であったため、裁判にならずに示談が成立しました。

5.まとめ

今回のTさんの場合、結果的に80:20から10:90に過失割合を修正することができました。

このように大幅に過失割合を修正することができたのは、交通事故が発生した場所を訪れて事故現場の確認を行ったことにより、当方に有利な主張内容を説得的に構成できたためであると感じました。

過失割合の交渉をするにあたっては、機械的に別冊判例タイムズの基準を当てはめるのではなく、駐車場内における事故の特殊性を踏まえて柔軟に主張内容を構成することが肝要です。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

よろしければ、関連記事もご覧ください。

道路進行車と路外からの進入車の交通事故の過失割合を修正できた事例

交通事故紛争処理センターで過失割合を争った事例~路外進出車と直進二輪車の交通事故~

信号のない丁字路交差点での右折車同士の交通事故で過失割合を修正できた事例

また、公式ブログにて過失割合を修正できた交通事故事例も多数ご紹介しておりますので、そちらもご覧ください。

過失割合を逆転させた事例~丁字路交差点で右折車の右側からバイクが追い抜こうとした際の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・相手方に一時停止あり)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・一時停止なし・同幅員(左方優先の交差点))の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号・右直事故)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号)での右直事故の右折車側~

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

中年男性の顔面の傷痕(外貌醜状)の後遺障害による逸失利益は認められるか?~後遺障害等級9級の事例~

交通事故で怪我をした人の中には、顔などに線状痕(線状の傷痕)や瘢痕(ここでは線状の傷痕以外の傷痕のことを指します)が残ってしまう人がいます。

顔面部や頚部、頭部など、手足以外の露出している部分のことを外貌(がいぼう)といいますが、外貌に傷などが残ってしまった場合には、外貌醜状として後遺障害等級(7級12号・9級16号・12級14号)が認められる場合があります。

今回ご紹介するSさん(40代男性)も、交通事故で顔面に醜状が残ってしまい、後遺障害申請で9級16号の認定を受けました。

しかし、示談交渉では、相手方保険会社に、顔面の傷では稼働能力に影響は出ないとして、後遺障害逸失利益を全否定されてしまいました。

その後、Sさんの場合は、交通事故紛争処理センターでの斡旋手続きで示談することができましたが、外貌醜状の後遺障害の場合、このように逸失利益を否定されることは珍しくありません。

そこで、今回は、Sさんの事例をご紹介しつつ、外貌醜状の後遺障害と逸失利益について解説していきます。

同様のことでお困りの方の参考になりますと幸いです。

1.本件のご依頼内容~外貌醜状で併合9級が認定~

⑴ ご相談内容

今回の依頼者のSさんは、歩行中に道路を横断していたところ、居眠り運転していた加害者の自動車に轢かれてしまいました。

Sさんはこの交通事故で、顔面打撲、右大腿骨骨幹部骨折、左足関節内果骨折等の怪我を負いました。

Sさんは、内装業を営んでいましたが、交通事故後、両足の骨折で約4ヶ月間入院してしまい、その間働くことができず、退院後も怪我の影響で思うように仕事ができなかったため、その休業損害が補償されるか心配をしていました。

また、事故からしばらく経っても、顔面の傷(線状痕)が消えず、男性でも醜状障害で後遺障害等級が取れるかということも相談されたいということで、私たちの事務所に相談にいらっしゃいました。

⑵ 後遺障害の被害者請求

私たちは、Sさんからのご依頼後、Sさんが個人事業主であったことから、交通事故前年の確定申告書で休業損害の金額を算定し、相手方保険会社に請求しました。

相手方保険会社も、Sさんの入院中の休業損害については既に支払っていましたが、休業損害の日額を確定申告書の所得額だけを基に算出しており、かなり低い金額になっていました。

そこで、私たちは家賃や損害保険料などの「固定費」も所得額に加算して日額を計算して、退院後の休業損害と併せて入院期間中の追加分も請求しました。

その後、Sさんは、約1年間治療を続け、左足の骨折については痛み等の後遺症がなくなったものの、右足の骨折部分には痛みが残ってしまい、顔面部の線状痕も消えませんでした。

そのため、主治医が症状固定の診断をしたタイミングで後遺障害診断書を作成してもらい、被害者請求で後遺障害申請を行いました。

醜状の後遺障害の審査は、基本的に自賠責保険の調査事務所で面接が行われ、傷痕のサイズを測定しますが、Sさんの場合も調査事務所から面接調査の依頼が来ましたので、担当弁護士の私も同席して面接を受け、Sさんの顔面部の線状痕が5cm以上であることを確認してもらいました。

このように、わざわざ面接調査に同席する弁護士は少ないと思いますが、経験上、弁護士が同席していた方がしっかり測定してもらえる印象がありますので、私はできる限り同席するようにしています。

⑶ 併合9級が認定されたものの相手方が逸失利益を否定

Sさんは、後遺障害申請の結果、顔面部の線状痕について後遺障害9級16号、右足骨折後の疼痛等について14級9号が認定され、併合9級の認定結果となりました。

そこで、私たちは、裁判所基準で慰謝料や後遺障害逸失利益などを算定して、相手方保険会社と示談交渉を始めましたが、相手方保険会社は、醜状障害については労働能力に影響がないことから逸失利益は認めないとの一点張りで交渉が決裂してしまいました。

この後遺障害逸失利益については、以下でご説明します。

2.後遺障害逸失利益とは?

⑴ 後遺障害逸失利益の基本的な考え方

交通事故による怪我で後遺障害が残ってしまった場合、それによって労働能力が一定程度失われます。

そして、労働能力が失われることによって、交通事故に遭わなかった場合と比べて将来の収入も減ってしまうということになります。

この後遺障害による将来の減収を補償するのが、後遺障害逸失利益ということになります。

もちろん、被害者によって怪我の内容や仕事内容は様々で、労働能力の制限も実際の収入への影響も様々ですが、労働能力喪失率については、以下の表のように後遺障害の等級によって基準が設けられており、基本的にはこの労働能力喪失率を用いて、以下のように後遺障害逸失利益の金額を算定します。

逸失利益については、こちらの記事(後遺症の等級と慰謝料)もご覧ください!

【後遺障害逸失利益の計算】

・交通事故前年の収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間(基本的に症状固定日の年齢から67歳までの年数のライプニッツ係数)

| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |

| 第1級 | 100% |

| 第2級 | 100% |

| 第3級 | 100% |

| 第4級 | 92% |

| 第5級 | 79% |

| 第6級 | 67% |

| 第7級 | 56% |

| 第8級 | 45% |

| 第9級 | 35% |

| 第10級 | 27% |

| 第11級 | 20% |

| 第12級 | 14% |

| 第13級 | 9% |

| 第14級 | 5% |

例えば、40歳男性・事故前年の収入400万円・後遺障害9級の場合は、以下のような計算になります。

400万円×35%×14.6430=2050万円0200円

⑵ 神経症状の後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益の基本的な計算方法は、上の⑴でご説明したとおりですが、いくつかの例外があります。

例えば、神経症状といわれる痛みや痺れなどの後遺障害の場合、14級9号や12級13号が認定されることがありますが、これらの障害は、後遺障害の影響が比較的短期間でおさまると考えられています。

そのため、労働能力喪失期間も、通常の症状固定時から67歳までの期間ではなく、14級9号で5年間程度、12級13号で10年間程度とされている裁判例が多いです。

神経症状の後遺障害逸失利益については、以前の記事でも解説していますので、こちら(神経症状の後遺障害(12級13号・14級9号)の逸失利益~労働能力喪失期間の相場~)もご連絡ください。

⑶ 醜状障害の後遺障害逸失利益

醜状障害の場合は、労働能力に直接影響が出ないと考えられることが多く、多くの事例で後遺障害逸失利益を否定がされています。

確かに、顔面部や手足に傷痕が残っても、それによって労働能力が直接低下する訳ではありません。

そのため、後遺障害が残っても将来の収入が減額しないと考えられますから、逸失利益が否定されるということになります。

ただ、芸能人など、醜状痕による影響が大きい職業もありますので、全ての事例で醜状障害だから後遺障害逸失利益が否定されるということはなく、仕事への影響などを立証することで後遺障害逸失利益が認められることもあります。

芸能人などではない一般の方でも、接客業などでは、顔面部の傷痕が残ることで接客が難しくなり、他の仕事への異動なども考えられますし、若年の方の場合、職業選択の幅が狭まるなどの影響もありますので、その辺りの主張をして逸失利益を求めていくことになると思います。

一方で、今回のSさんのような中高年男性の場合、顔面部の醜状障害による影響は限定的と考えられることが多いという実情もあります。

3 本件の交渉経過~後遺障害逸失利益を完全否定~

今回のSさんの場合、個人事業主でしたので、休業損害と交通事故前年の確定申告書から基礎収入を算定して、9級の後遺障害逸失利益を算出して、相手方保険会社に請求しました。

ところが、相手方保険会社は、右足の神経症状の後遺障害14級9号の部分について、14級の5%の逸失利益は認めるものの、顔面部の醜状による逸失利益は全く認めませんでした。

Sさんの仕事は、内装業でしたので、確かに内装の仕事自体には顔面部の醜状痕による影響はありませんでした。

しかし、Sさんの仕事は、依頼者との打合せなども必要で、その際には依頼者と顔を合わせることになりますので、その際にはやはり顔の醜状が気になって、傷を髪の毛や帽子で隠すようにして依頼者と会っていました。

また、Sさんは、営業面でも取引先から仕事をもらう際の打合せなどで、取引先の人と顔を合わせることもあり、そのような場面でもこれから先仕事をもらえなくなるのではないかと心配をしていました。

私たちは、このようなSさんの事情を相手方保険会社に説明し、逸失利益の一部でも認めるよう求めましたが、相手方保険会社は全く認めませんでした。

そこで、私たちは、醜状障害の裁判例などで、逸失利益が認められなくても、その分を後遺障害慰謝料に上乗せする形で慰謝料を増額している事例もあることを指摘し、後遺障害慰謝料を増額するよう求めましたが、相手方保険会社は、これに対しても聞く耳を持たず、裁判手続きなどでなければ慰謝料増額はできないとの回答でした。

4.紛争処理センターで慰謝料120%を獲得

上記のように、Sさんの事例では、相手方保険会社が醜状障害の部分の後遺障害逸失利益を完全に否定し、後遺障害慰謝料の増額も認めなかったことから、交通事故紛争処理センターでの斡旋手続きで解決を目指すことにしました。

そして、紛争処理センターでも、私たちが上記のようなSさんの仕事内容や仕事上での顔面部の傷痕の影響などを丁寧に説明した結果、紛争処理センターからは、逸失利益としての算定は否定されたものの、後遺障害慰謝料を裁判所基準の120%とする斡旋案が示されました。

この斡旋案には、相手方保険会社もすんなり同意したため、Sさんも受け入れることとして示談が成立しました。

5.まとめ

今回は、外貌醜状の後遺障害逸失利益について、Sさんの事例を基に解説しました。

私たちの経験上も、特に中高年男性の外貌醜状の後遺障害の場合は、逸失利益を認めさせるのは難しいというのが正直なところです。

ただ、今回のSさんのように慰謝料を増額して解決できる場合もありますし、外貌醜状と同時に醜状部分の痛みや痺れなどの神経症状も認定されている場合には(12級や14級の分として)神経症状部分の逸失利益を求めるということも考えられます。

このような交渉方法は、被害者ご自身では分からないことも多いと思いますので、一度詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

私たち優誠法律事務所では、交通事故に関するご相談は初回無料でお受けしておりますので、是非ご相談ください。

よろしければ、関連記事もご覧ください。

・神経症状の後遺障害(12級13号・14級9号)の逸失利益~労働能力喪失期間の相場~

・【速報】後遺障害等級認定事例(5) ~外貌醜状(顔面の醜状痕)~

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

自賠責に因果関係を否定された同名半盲が、訴訟で認められた事例

今回は、交通事故により同名半盲を負ってしまった方の高額解決事例をご紹介いたします。

同名半盲とは、両眼の視野の右半分または左半分が欠損する半盲症のうち、両眼同側が欠損するものをいいます。

右同名半盲の場合、右眼でも左眼でも、右側が見えなくなります。

今回ご紹介する被害者の方は、交通事故後、右同名半盲が発症してしまいました。

自賠責保険会社は、原因となるような交通事故による外傷性の異常所見が認められないことを理由に、相当因果関係を否定する判断をしましたが、訴訟提起をしたところ右同名半盲が認められるに至りました。

以下、同名半盲に関する基本的な説明を交えながら、事例をご紹介します。

1.同名半盲とは

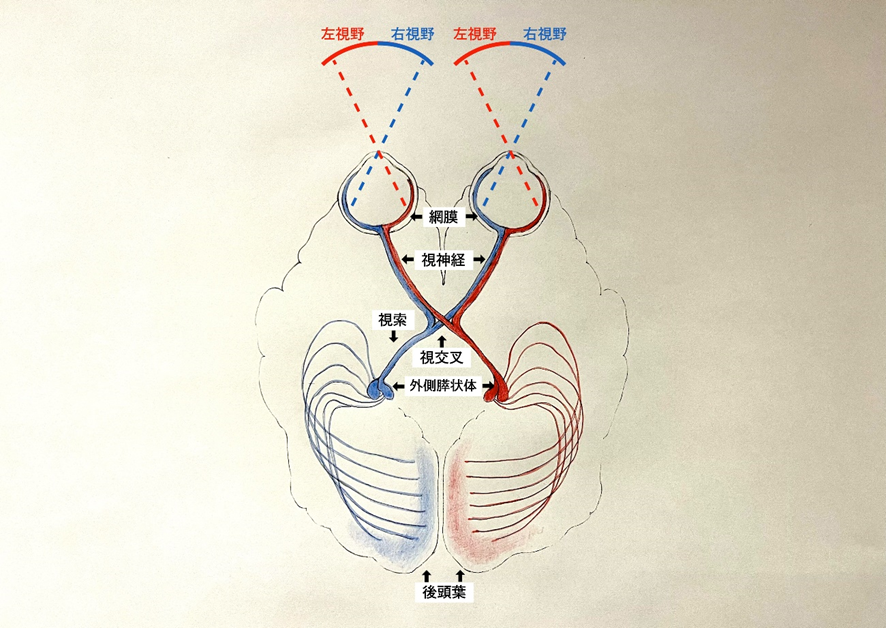

前提として、視覚情報が脳に伝わる経路について解説します。

下の図をご覧ください。

視覚の情報は、網膜に投影された後、視神経→視交叉→視索→外側膝状体を経て脳に伝わります。

ここで重要なことは、両眼ともに左視野の情報は大脳の右半球に、右視野の情報は左半球に伝えられるということです。

それでは、視覚の伝達経路が損傷した場合、視野はどうなるのでしょうか。

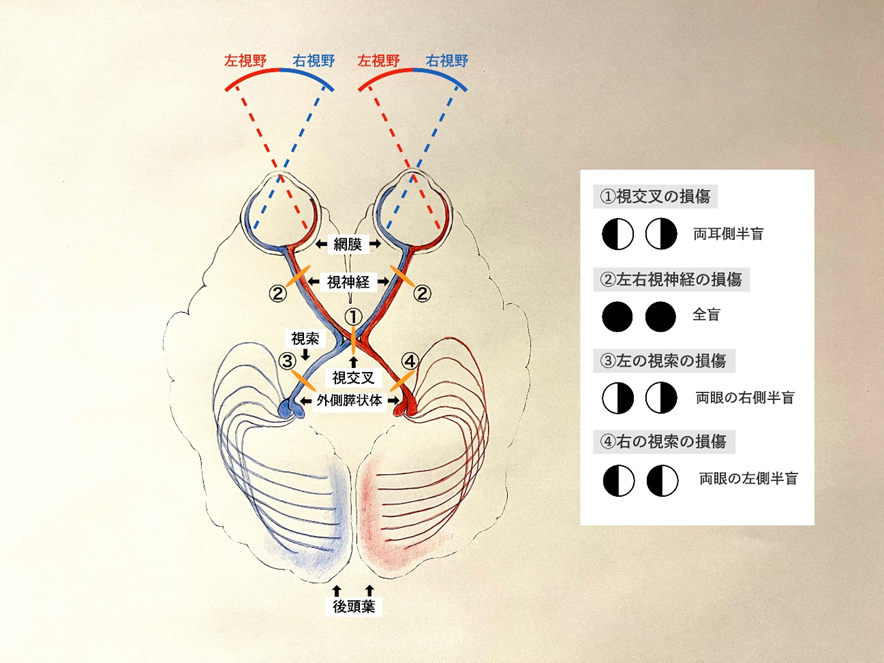

下の図をご覧ください。

このように、損傷した部位によって、欠損する視野は異なります。

例えば、視交叉が損傷した場合は、右眼の右側半分と左眼の左側半分が見えなくなります(①)。右眼でも左眼でも耳側の半分が見えなくなることから、両耳側半盲と呼ばれています。

左右の視神経が損傷した場合、全盲となります(②)。

左側の視索が損傷した場合は、両眼の右側が見えなくなります(③)。

今回ご紹介する事例の被害者が負った右同名半盲の状態です。

2.自賠責保険会社による審査~本件事故と同名半盲との因果関係を否定~

交通事故によって同名半盲の後遺障害が残存した場合、後遺障害等級は自賠法施行令別表第二第9級3号に該当します。

| 等級 | 障害の程度 |

| 9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |

今回ご紹介する被害者(Aさん)は、交通事故後、右同名半盲が発症してしまいました。

治療を受けたものの右同名半盲が後遺障害として残ってしまったため、自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請を行いましたが、原因となるような交通事故による外傷性の異常所見が認められないことを理由に、相当因果関係を否定する判断をされました。

本件事故前はこのような症状がなかったために納得できなかったAさんは、自賠責保険会社に対して異議申立てをしたものの、結果が変わることはありませんでした。

そのため、右同名半盲についての適切な賠償を受けるため、やむを得ず民事訴訟を提起することになりました。

3.訴訟における相手方の主張

訴訟において、相手方代理人はAさんが右同名半盲の状態であることは認めたものの、MRI検査により左後頭葉の異常所見が認められないことを理由に、右同名半盲が本件事故の外傷を原因として発症したことを否定しました。

この点については、上述したとおり、自賠責保険会社も、交通事故による外傷性の異常所見が認められないことを理由に相当因果関係を否定しているところです。

また、相手方代理人は、頭部CTの画像所見を根拠に、過去に生じた脳梗塞に起因して右同名半盲が発症した可能性がある旨を主張しました。

つまり、Aさんの右同名半盲は、本件事故が原因ではなく、本件事故とは無関係の脳梗塞が原因だという趣旨です。

併せて、脳梗塞には、自覚症状がない無症候性脳梗塞も存在するとの指摘もなされました。

4.訴訟における当方の主張

右同名半盲と本件事故との因果関係については、自賠責保険会社からも相手方代理人からも否定されていることから、この点に関する証拠を確保することが重要でした。

その一環として、因果関係について診断・検査をしてくれる病院を探したところ、これに応じる姿勢の病院を見つけることができました。

同院にて、これまで受けていなかった様々な検査を経て、頭部打撲に起因した左視索障害による同名半盲であると考えられる旨の診断を受けるに至りました。

早速、訴訟手続において、これらの検査・診断結果を証拠として提出することにしました。

その他、訴訟手続において、当方からは、証拠を引用等した上で概ね以下の主張を展開しました。

・本件事故以前に右同名半盲の症状は存在せず、本件事故を契機に発生したものであるから、本件事故との相当因果関係があることは明らか。

・本件事故により、外傷くも膜下出血や右前頭部硬膜下血腫が生じる程の衝撃を頭部に受けており、意識障害も存在したのであるから、右同名半盲と本件事故との因果関係を肯定することは可能。

・視索障害による同名半盲の症例をまとめた21例報告によると、18例は脳腫瘍、1例は脱髄疾患、2例は頭部外傷を原因とするものであったが、相手方代理人が可能性を指摘する脳梗塞症例は0例であった。

・殊に脳については、現代の医学においても解明されていない事項が多く存在することは医師においても否定できない事柄であり、左視索に画像上異変がみられないとしても、それをもって因果関係が否定されるべきではない。

5.本件訴訟の結果~本件事故と同名半盲との因果関係を肯定~

双方からの主張が一段落した後、裁判所から、本件事故と同名半盲との因果関係があることを前提とした和解案が提示されるに至りました。

自賠法施行令別表第二第9級3号を前提とした1000万円を超える和解案です。

以上より、訴訟上の和解が成立して、訴訟事件は終結しました。

6.まとめ

自賠責保険会社においても、訴訟手続においても、後遺障害等級を審査するにあたっては、基本的には画像所見等の他覚的所見が重要となります。

そのため、今回ご紹介した事例のように、交通事故によって新たな症状が現れたとしても、他覚的所見が無い場合には、後遺障害等級に該当しない旨の判断がなされることがあり得るのです。

このような場合には、他覚的所見を補う証拠がないか模索することになります。

今回ご紹介した事例では、セカンドオピニオンに応じた病院を見つけることができました。

ここで重要となるのは、医師に対する医療照会兼回答書(質問と回答欄が一体となった書面)の作成です。

医師に書面で回答してほしい内容を、医師から的確に引き出すためには、医療照会兼回答書の内容が非常に重要となります。

ポイントを絞った照会書であれば、医師も答えやすく、またその答えが立証において有意義なものとなるためです。

後遺障害が残ってしまった場合、まずは自賠責保険会社に対する後遺障害等級認定の申請を行うことになるかと思いますが、可能であれば弁護士に依頼した方が良いものと思います。

当事務所では、自賠責保険会社に対する後遺障害等級の申請についても対応しております。

当事務所は全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

交通事故で脊髄損傷を負ってしまった方の高額解決事例

今回は、交通事故により脊髄損傷を負ってしまった方の高額解決事例をご紹介いたします。

脊髄損傷は、交通事故が原因で起こるケースが多いと言われています。

その他にも、高い所から落ちたり、転倒したり、スポーツが原因で発症することが多いようです。

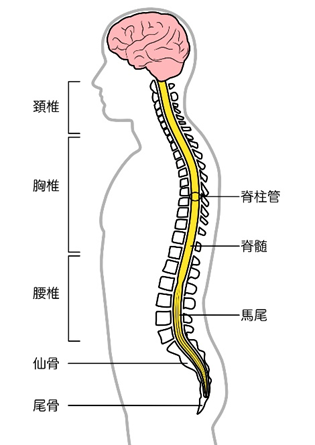

脊髄は、脳から背骨の中を通って伸びている太い神経のようなものであり、脊髄を損傷し、重い傷を負うと、脳からの指令が伝わらなくなり、手足に重い麻痺等の障害が残ります。

その一方で、交通事故事件においては、担当医から脊髄損傷との診断を受けたにもかかわらず、画像所見や神経学的な所見がないことを理由に脊髄損傷が否定されることもあります。

以下、脊髄損傷に関する基本的な説明を交えながら、事例をご紹介いたします。

1.脊髄損傷とは

脊髄は、背骨の中心部を通る太い神経組織で、脳からの指令(手足を動かす等)を手足に伝える神経が集まっています。

人間の体を動かす様々な指示は、脳からこの脊髄を使って全身に伝えられるため、人間にとって非常に重要な部分といえます。

脊髄損傷は、その程度により「完全損傷」と「不完全損傷」に分けられます。

「完全損傷」は、脊髄の機能が完全に壊れた状態であり、脳からの命令は届かず、損傷部位以下の運動、感覚機能が完全に消失してしまいます。

「不完全損傷」は、脊髄の一部が損傷し一部機能が残った状態であり、脊髄損傷部位以下の感覚知覚機能だけが残った重症なものから、ある程度運動機能が残った軽症なものまであります。

2.脊髄損傷の認定~画像所見と神経学的所見~

交通事故事件においては、担当医から脊髄損傷の診断を受けているにもかかわらず、当該事故によって脊髄損傷を負ったか否かが争点となることがあります。

例えば、受傷時に器質的損傷は特になく、脊柱管の圧迫はあるが脊髄を圧迫するまでとはいえない事案において、実質的にはムチウチと変わらないという反論がなされる場合等です。

脊髄損傷を負ったか否かを判断するにあたり主に検討されるのは、①画像所見、②神経学的所見、③症状の推移、④これらの整合性です。

①画像所見について補足すると、X線(レントゲン)検査は、脊椎に生じた骨の損傷は明らかになりますが、脊髄の損傷は分かりません。一方、MRI検査は、脊髄の損傷と脊椎の靱帯の損傷を最も正確に検出できる検査となります。

①画像所見や②神経学的所見がなく、ただ症状だけを訴えているような場合には、脊髄損傷の発生が認定されることは厳しいといえます。

また、③症状が事故直後から発生している場合はともかく、事故後しばらくして症状が現れた場合には、医学的な説明ができない限り、脊髄損傷によるものとするには疑問が生じてくることになります。

3.脊髄損傷の後遺障害等級

脊髄損傷の後遺障害等級認定にあたっては、麻痺の範囲及びその程度や、食事・入浴・用便・更衣等の生命維持に必要な身のまわりの処理の動作についての介護の要否及びその程度が重要な考慮要素となっています。

| 等級 | 障害の程度 |

| 1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 2級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |

| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |

| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |

| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |

その他、後遺障害等級の認定基準に関する詳細は,以下のリンク先をご参照ください。

4.事例の紹介~脊髄損傷を負ってしまった方の高額解決事例~

Sさんは、自動車を運転して青信号の交差点に進入したところ、左方から赤信号を無視した加害車両に衝突されたことにより、怪我を負ってしまいました。

上記の交通事故事件についてSさんからご相談いただいた際、脊髄損傷と診断されている旨を伝えられました。

しかしながら、診断書を確認したところ、「中心性頸髄損傷」との診断であったため、この点が懸念材料となりました。

なぜなら、中心性頸髄損傷は、不完全損傷のうち、脱臼や骨折を認めないことが多い損傷であることから、そもそも頸髄損傷を負ったか否かが争点となることが多いためです。

それに加えて、Sさんは、事故後も勤務を継続することができていたことから、頸髄損傷が否定されるリスクをしっかりと念頭に置かなければならないと判断しました。

そのため、自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請をするにあたっては、これらの点について特に配慮する必要がありました。

申請の準備をするにあたっては、後遺障害診断書や画像の取得に加えて、脊髄症状特有の状態に関する医学的意見書(「脳損傷又は脊髄損傷による障害の状態に関する意見書」及び「脊髄症状判定用」)の作成を依頼しました。

その後、後遺障害診断書が作成されたのですが、少しでも認定される可能性を高めるために、病院に対して後遺障害診断書の修正依頼を行いました。

また、必ず提出しなければならない資料ではないのですが、「陳述書」の作成をSさんに依頼しました。

しっかりと準備した甲斐があり、自賠責保険会社における審査の結果、中心性頸髄損傷であるものの後遺障害等級として7級4号が認定されました。

その後、この後遺障害等級を前提に相手方保険会社と交渉した結果、損害として合計約3500万円もの金額が認められるに至りました。

このうち、後遺障害による損害だけでも約2500万円であったことからも分かるように、自賠責保険会社によって認定される後遺障害等級は、損害額を算出する上で非常に重要となります。

5.まとめ

被害者からの自賠責保険会社に対する後遺障害等級認定の申請は、相手方保険会社経由で行うこともできます。

しかしながら、この場合、相手方という立場上、被害者の有利となるような資料等を積極的に提出することについて期待はできません。

そのため、自賠責保険会社に対する後遺障害等級認定の申請は、被害者側で行うことが肝要です。

しかしながら、申請にあたっては様々な資料が必要となるため、被害者自身で申請の準備を進めることは困難であるかと思います。

特に、今回ご紹介した脊髄損傷の場合、脊髄症状特有の状態に関する医学的意見書等も必要になることから、より準備には困難を極めるでしょう。

したがって,自賠責保険会社に対する後遺障害等級認定の申請は,可能であれば弁護士に依頼した方が良いと思います。

当事務所では、事例でご紹介したように、自賠責保険会社に対する後遺障害等級の申請についても対応しております。

当事務所は全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

【関連記事】

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

過去の交通事故で後遺障害の認定を受けている場合、もう後遺障害が認定されないって本当?

一生交通事故に遭わない方もいれば、複数回交通事故の被害に遭ってしまう方もいます。

もし、過去に交通事故の被害に遭って後遺障害の認定を受けていたときに、再び交通事故によって同じ部位を受傷した場合、再度2度目の交通事故でも後遺障害の認定を受けることができるのでしょうか。

当事務所でも、例えば、過去に交通事故で首を受傷して(頚椎捻挫など)14級9号の後遺障害の認定を受けたことのあるご相談者様から、2回目の交通事故でも首を受傷してしまい、「もう一度後遺障害の認定を受けることはできますか?」というご質問をお受けすることは結構あります。

このご質問に対する回答は、「お怪我の状況によっては可能性があります」ということになりますが、今回の記事では、この同一部位の後遺障害の再認定について解説していきます。

1.後遺障害について

⑴ 後遺障害とは何か?

ここでいう後遺障害とは、一般用語としての「後遺症」とは異なり、以下の要素を有するものを指します。

①交通事故によって受傷した症状であること

②症状固定時に残存するものであること

③それが自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」といいます)施行令別表に記載された症状であること

⑵ 交通事故による後遺障害の認定

後遺障害の該当性については、最終的には裁判所が判断をしますが、一般的にはまずは、加害者の加入する自賠責保険に後遺傷害部分の保険金を請求する方法で、症状固定時に残存した症状が「自賠法施行令別表」に記載された後遺障害に該当するかどうかの認定を受けることとなります。

⑶ 後遺障害の等級について

後遺障害の等級は、1級から14級まであります。1級が重く、級の数字が大きくなるにつれてその程度が軽くなっています。

「自賠法施行令別表」では、それぞれの級に該当する具体的な障害内容が記載されています。

例えば、後遺障害第14級9号には「局部に神経症状を残すもの」との記載があり、むちうち症で首に痛みが残ってしまったり、手足にしびれが残ってしまった場合には、この後遺障害が認定される可能性があります。

2.後遺障害が認定されることの意味・効果

⑴ 後遺障害の意味・効果

後遺障害が認定されると、交通事故の加害者に対して、賠償を請求することができる金額(損害)の額が増えます。

後遺障害とは、将来にわたって体の機能の一部が失われるということを意味しますので、後遺障害が残らなかった場合に比べて、精神的な損害が発生し(後遺障害慰謝料)、また、将来にわたる減収(後遺障害逸失利益)が予想されるためです。

そのため、後遺障害が認定された場合には、その等級に応じて、後遺障害慰謝料及び逸失利益の額を算出して、これを交通事故加害者(加害者側保険会社)に対し、請求することが可能となります。

⑵ 一度認定された後遺障害等級について

上記のとおり、後遺障害とは、体の機能の一部が将来にわたって失われるということを意味しますので、いわゆる永続性を前提としています。

しかし、実際には、交通事故によってむち打ち症となり、首に痛みが残ってしまって、後遺障害第14級9号(局部に神経症状を残すもの)の認定を受けたとしても、実際には馴化していき、痛みも数年で消失するという例は少なくありません。

そうしますと、一度後遺障害の認定を受けたけれど、既にその症状はないという状態となり、ここに再び交通事故被害に遭ってむち打ち症となって症状が再発してしまうという場合も考えられます。

この場合に、再度の認定を受けることができるのかが問題となるのです。

⑶ 一度認定された後遺障害等級と再認定の可能性

結論から言えば、原則として再認定されることはありませんが、以下の例外的な場合には再認定される可能性があります。

① 加重障害

加重障害とは、既に後遺障害が存在している者が、新たな交通事故によって、同一の部位について障害の程度を加重した場合を指します。

例えば、交通事故によって、頚部に「局部に神経症状を残す」(後遺障害第14級9号)という後遺障害を負った人が、新たな交通事故によって頚部に外傷を負い、その程度が加重され「局部に頑固な神経症状を残す」(後遺障害第12級13号)にまで加重されてしまったような場合です。

② 受傷部位が同じでも症状が別の場合

例えば、交通事故によって、頚部に外傷を負い、頚部痛という「局部に神経症状を残す」(後遺障害第14級9号)という後遺障害を負った者が、新たな交通事故によって同じく頚部に外傷を負い、今度は、右上肢にしびれが生じたというような場合です。

この場合には、同一部位の受傷ですが、残存した症状が異なるため、再度「局部に神経症状を残す」(後遺障害第14級9号)という後遺障害が認定される可能性があります。

3.再認定の可能性と条件

上記のとおり、一度認定された後遺障害と同一部位を受傷した場合、原則としては、再度の後遺障害は認定されません。

もっとも、上記のように、加重障害の場合や症状が異なる場合には、後遺障害が再度認定される可能性があります。

⑴ 加重障害での認定を求めるケース

加重障害での認定を求める場合には、加重障害として加重された後遺障害の要件に該当することを裏付ける必要があるでしょう。

例えば、上記の例でいえば、後遺障害第12級13号の「局部に頑固な神経症状を残す」とは、残存した神経症状につき、医学的(他覚的・客観的)に証明することが可能な程度であることが認定の要件となっています。

そのため、症状を裏付けるために、MRIやレントゲン等の画像検査は必須となるでしょう。

また、後遺障害診断書には、画像診断において、症状を裏付ける所見が認められることを明記してもらうようにしましょう。

⑵ 症状が異なるとして認定を求めるケース

症状が異なるとして認定を求めるケースでは、以前認定された後遺障害の症状と、新たな後遺障害によって発生・残存した後遺障害の症状が異なることを明らかにしましょう。

この点は、後遺障害診断書にて明記してもらったり、自らの陳述書などを作成すると良いでしょう。

4.再認定の法的評価と影響

⑴ 後遺障害の賠償請求と再認定

① 加重障害のケース

後遺障害が認定された場合には、その等級に応じて、後遺障害慰謝料及び逸失利益の額を算出して、これを交通事故加害者に対し、請求することが可能となります。

この後遺障害慰謝料や逸失利益の額は、残存した後遺障害の等級(残存した後遺障害の程度)によって異なります。

もっとも、これまでみてきたような加重障害が12級13号で既存障害14級9号であったようなケースでは、通常の12級が認定されたケースとは異なる損害の計算がなされる可能性があるので注意が必要です。

この点、確立した計算方法があるわけではありませんが、裁判例では以下のような計算がなされることがあります。

・後遺障害慰謝料につき、既存障害分で通常認められる慰謝料分を差し引く

・後遺障害逸失利益につき、既存障害分で通常認められる労働能力喪失率を差し引く

・既存障害を素因として認定し、減額する

② 症状が異なるものとして認定されたケース

この場合には、残存した症状が異なりますので、特段の計算上の配慮がなされる可能性は低いと考えられます。

もっとも、後遺障害の内容によっては、既存障害が素因として認定され、減額されてしまう可能性もあるでしょう。

⑵ 弁護士や専門家に相談する利点

後遺障害の認定手続きは基本的に書面審査ですので、その準備が非常に重要です。

しかしながら、これまで見てきたとおり、同一部位の再度の後遺障害の認定については、専門的な知識が必要ですので、交通事故の被害者本人においてどのような準備が必要であるかを判断していくことは非常に困難といえるでしょう。

この点、弁護士に依頼したときには、後遺障害の再認定に必要な要件や準備についてアドバイスを受けることができます。

また、後遺障害の認定手続自体を任せることができますので、手間や精神的な負担を大きく軽減することができるでしょう。

5.まとめ

同一部位の再度の後遺障害の認定については、高度な専門知識や準備が必要です。

一度後遺障害の認定を受けたことがあるけれども、再度交通事故の被害に遭ってしまって、以前の症状が強くなってしまったという方や、同一部位を受傷したものの別の症状が発現してしまったという方は、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人優誠法律事務所では、交通事故の経験豊富な弁護士が複数在席しています。

交通事故に関するご相談は、初回無料で利用いただけますので、お気軽にご連絡ください。

よろしければ、関連記事もご覧ください。

【速報】後遺障害等級認定事例(3)非接触事故~頚椎捻挫・腰椎捻挫~

【速報】後遺障害等級認定事例(4)右直事故~外傷性頚部症候群(頚椎捻挫)~

【速報】後遺障害等級認定事例(5) ~外貌醜状(顔面の醜状痕)~

神経症状の後遺障害(12級13号・14級9号)の逸失利益~労働能力喪失期間の相場~

後遺障害診断書を作成してもらえず、裁判で後遺障害等級14級9号前提で和解できた事例

整骨院・接骨院で治療すると後遺障害等級が認定されないって本当?

投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。

交通事故は予期できるものではなく、全く突然のものです。

突然トラブルに巻き込まれた方のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。

■経歴

2008年3月 上智大学法学部卒業

2010年3月 上智大学法科大学院修了

2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務

2021年10月 優誠法律事務所に参画

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

片賠と評価損請求で物損事故を解決できた事例

こんにちは、優誠法律事務所です。

以前、以下の記事で「別冊判例タイムズ38号」をそのまま参照できない類型の事故についてご紹介しました。

今回も、別冊判例タイムズ38号記載の類型にそのまま当てはめることができないのではと思われる類型の事故について、以前もご紹介した「片賠」や、「評価損」という方法をあわせて解決できた事例の物損の解決についてご紹介いたします。

1.事案の概要~青信号と赤色点滅信号の丁字路交差点での事故~

本件の事故は信号のある丁字路交差点での自動車同士の事故で、ご相談者は優先道路を直進、加害者は丁字路突き当りを左折しようとしました。

これだけであればよくある事故なのですが、少し特殊なのは、ご相談者の対面信号が青色、加害者の対面信号が赤色点滅だったことです。

このような事故状況について、ご相談者は物損について加害者側保険会社から1(被害者):9(加害者)の過失割合での解決を迫られており、不安に思われたため弊所弁護士にご相談の上、ご依頼になりました。

2.過失割合についての検討

信号のある交差点において、一方の信号が青色であれば交差道路の信号は赤色であるのが通常で、この場合の過失割合は0:10が基準になります。

では、本件のように一方の信号が青色であるにも関わらず、交差道路の信号が赤色点滅の場合はどのように考えるべきでしょうか。

道交法上、赤色点滅信号は一時停止と同様の扱いがなされています。

これをそのまま適用すれば、本件の事故は、「丁字路における優先道路直進車と一時停止規制側進行車両の接触事故」として整理されます。

そうすると、別冊判例タイムズ142図に従い、1:9という過失割合になります。

したがって、加害者側保険会社の1:9の過失割合の主張は、一応は法的な根拠のあるものだったと言えます。

3.交渉経緯

しかし、ご相談者としては、目の前の青信号に従って進行しただけですので、釈然としません。

上記のとおり、通常は一方の信号が青色であれば交差道路の信号は赤色で、青色に従って進行した自動車に過失はありません。

したがって、当方からは、まず、こちらは目の前の青色信号に従って進行しただけであるから、9割よりもさらに加害者側の過失が加重されるべきである、という主張を行いました。

しかし、加害者側保険会社は、加害者の過失9割での解決に固執してきました。

そこで、当方からは、加害者の過失9割は認めるが、以前もご紹介した片側賠償(片賠)という方法で、0:9で解決できないかという交渉を行いました。

併せて、こちらの評価損も損害として認めていただきたいと主張しました。

自動車が事故にあった場合、修理をしたとしても自動車の価値が下がってしまうことがあります。

この下がってしまう価値を「評価損」と言います。

評価損の請求はハードルが高いケースが多く、裁判であっても、登録から数年以内であり、走行距離も短いといったケースでないと認めさせるのは難しいです。

その他、損傷部位が車両の骨格部か否か、ということも重視されます。

そのため、示談交渉時に保険会社が評価損を認めることは、あまりないと言ってよいと思います。

しかし、今回は、過失割合について双方の言い分に食い違いがあり、こちらの主張もある程度根拠がある(と思われる)事例でした。

また、被害車両自体も初度登録から1年経過していないものでした。

そこで、妥協点の提案として、片賠の話とともに、評価損の請求も行いました。

「片賠」については以下の記事もご覧ください。

4.交渉結果~評価損2割弱も含めた片賠で示談~

上記のような交渉を行ったところ、加害者側保険会社も0:9の片賠での示談を受け入れました。

また、こちらの請求額満額ではなかったものの、修理費の2割弱である10万円程度の評価損を損害額に加えることも認めました。

このように、今回の事例では、修理費について過失1:9で1割分を妥協することになりましたが、修理費の2割弱の評価損を加算させることができ、片賠で加害者側の修理費の1割を負担する必要もなくなりました。

もちろん、評価損は過失を補うものでなく、全く別の話ですが、結果的には、むしろ評価損なしで修理費だけで0:10で示談した場合よりも少し高い金額を得ることができましたので、今回の依頼者も納得され、円満に物損について示談することができました。

5.まとめ

今回は、物損について、0:9の片賠と評価損の請求という方法で解決できた事例についてご説明しました。

評価損が請求できるケースは限られますので、このような解決できる事例は限定的ではありますが、物損事故の解決について、一つの参考としていただければと思います。

優誠法律事務所では交通事故のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

よろしければ、関連記事もご覧ください。

道路進行車と路外からの進入車の交通事故の過失割合を修正できた事例

交通事故紛争処理センターで過失割合を争った事例~路外進出車と直進二輪車の交通事故~

信号のない丁字路交差点での右折車同士の交通事故で過失割合を修正できた事例

駐車場内の交通事故の過失割合を逆転させた事例(80:20⇒10:90)

また、公式ブログでも過失割合を修正できた交通事故事例も多数ご紹介しておりますので、そちらも是非ご覧ください。

過失割合を逆転させた事例~丁字路交差点で右折車の右側からバイクが追い抜こうとした際の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・相手方に一時停止あり)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・一時停止なし・同幅員(左方優先の交差点))の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号・右直事故)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号)での右直事故の右折車側~

投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。

交通事故は予期できるものではなく、全く突然のものです。

突然トラブルに巻き込まれた方のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。

■経歴

2008年3月 上智大学法学部卒業

2010年3月 上智大学法科大学院修了

2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務

2021年10月 優誠法律事務所に参画

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。