Author Archive

歩行中に自転車との交通事故に遭い、労災と個人賠償責任保険から補償を受けた事例~後遺障害12級~

最近では、東京都など多くの都府県で自転車保険の加入が義務になっています。

しかし、現在でも保険に加入せずに自転車に乗っている人もいるようで、当事務所でも自転車との交通事故に遭い、相手が無保険で困っているというご相談をお受けすることもあります。

今回は、そのようなご相談の中から、労災で治療を受け、後遺障害等級12級が認定されたMさんのケースをご紹介します。

Mさんのケースでは、加害者の確認不足で、最終的には個人賠償責任保険が使えましたので、十分な補償を受けることができましたが、自転車事故の加害者が無保険の場合、労災や人身傷害保険、健康保険など、被害者側の保険を使わざるを得ない場合もありますので、被害者側で使用できる保険などについても解説します。

自転車による交通事故でお困りの方は、参考にしていただけますと幸いです。

1.ご相談内容~歩行中に自転車にはねられた事故~

今回のご依頼者のMさんは、朝会社に出勤するため、徒歩で自宅から最寄駅に向かっている際、横断歩道のない道路を横断中にセンターライン上を走行してきた自転車にはねられてしまいました。

Mさんが横断した場所から少し先の信号が赤だったため、信号待ちの自動車が連なって停止しており、Mさんは、止まっている自動車の間を通り、反対車線を走行してくる自動車に注意していたところ、加害者が赤信号待ちの自動車の列を追い抜くためにセンターライン上を自転車で走行してきて衝突してしまいました。

Mさんは、この事故で頚椎捻挫・腰椎捻挫・右膝打撲などの怪我を負いましたが、加害者に自転車保険に加入していないと言われ、Mさんが治療費を一旦立て替えることになっていました。

Mさんとしては、加害者がしっかり補償してくれるのか、治療や示談交渉をどのように進めて行けばいいのか、色々と不安を感じており、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

2.被害者側で使える保険

ご相談をお受けした私たちは、相手が無保険ということでしたので、まずはMさんの加入している保険で何か使えるものがないか聞き取りをしました。

被害者側が利用できる保険については、以下のページでもご紹介しています。

⑴人身傷害保険

今回のMさんは加入していませんでしたが、人身傷害保険は、被害者が交通事故などで怪我をした場合に治療費や通院交通費、休業損害、慰謝料などが補償される保険です。

自動車保険などの特約で付いている場合が多く、保険会社との契約内容によっては、歩行中や自転車運転中に交通事故に遭ってしまった場合にも適用できます。

人身傷害保険が使用できる場合には、治療費や通院交通費を保険会社が支払ってくれ、仕事を休んだ場合の休業損害も補償してくれますから、安心して治療に専念できます。

そのため、交通事故に遭って加害者が無保険だった場合、まずは人身傷害保険に加入していないか確認することをお勧めします。

また、ご自身が契約している保険ではなくても、ご家族が加入している保険の人身傷害保険が使える場合もありますので、ご家族の保険も併せて確認してみてください。

ただ、人身傷害保険の加入があっても、保険契約の内容によっては、歩行中などの場合には適用にならない保険もありますので。ご加入の保険の内容をしっかりご確認ください。

⑵労災保険

交通事故が業務中や通勤中に発生した場合、労災保険を使用することができます。

労災保険は労働者のための保険で、労働者が業務中、通勤中に事故(交通事故に限りません)に遭って怪我をした場合、治療費や通院交通費などが補償されます。

また、仕事を休んだ場合には、給与額の6割の休業補償も支給されます。

労災保険が使える場合も、被害者側で治療費の心配をする必要がないという点がメリットといえます。

なお、労災保険については、別の記事でもメリット等についてご説明していますので、そちらもご覧ください。

⑶Mさんのケース

Mさんの場合、ご相談時にご自身のご加入の保険について伺ったところ、ご自身では自動車やバイクなどは所有しておらず、自動車保険には加入してしませんでした。

また、別居のお父様は自動車をお持ちでしたが、確認してもらったところMさんに適用できる人身傷害保険はありませんでした。

ただ、Mさんの交通事故は勤務先に向かう途中で発生していますので、通勤災害として労災保険が使用できました。

当初、Mさんは治療費を立て替えていましたが、すぐに勤務先に相談してもらい、労災申請を行って治療費は労災保険から出してもらうことができました。

これによって、Mさんは治療費の心配がなくなり、しっかり治療を受けることができました。

3.労災の後遺障害申請で12級が認定

交通事故で主治医が症状固定(これ以上の症状の改善が見込めない状態)の診断をするまで治療を続けても症状が残存してしまった場合、後遺障害申請をすることができます。

しかし、自転車事故の場合にはどうやって後遺障害等級を認めてもらうかという点が問題になりますので、以下で解説します。

⑴自転車事故の後遺障害申請方法

加害者が自動車の場合は、被害者に後遺症が残ったときには、加害者の自賠責保険に対して後遺障害申請をすることなります。

後遺障害申請を受けた自賠責保険は、損害保険料率算出機構(自賠責調査事務所)に後遺障害等級に該当するかどうかの調査を依頼し、その結果を受けて後遺障害等級が認定されます。

しかし、自転車の場合には、自賠責保険に加入していませんので、自動車事故のような後遺障害認定ができません。

そのため、加害者が自転車保険や個人賠償責任保険などに加入していた場合には、その保険会社内で自社認定という形で後遺障害等級を認定してもらうことになりますが、自社認定では適切な判断をしてもらえるか不安は残ります。

また、労災保険が適用できる場合には、労災保険に後遺障害申請をすることができます。

労災保険も、基本的には自賠責保険と同様の基準で後遺障害等級が認定されることになっていますので、業務災害や通勤災害で労災保険が使える場合には労災保険に後遺障害申請をするのがよいと思います。

⑵Mさんのケース

Mさんは、交通事故から約2年間治療を続けましたが、首から肩にかけての疼痛と眩暈の症状が残ってしまいました。

しかし、事故から2年後のタイミングで、主治医が症状固定の診断をしましたので、労災保険での治療は終了となりました。

Mさんとしては、2年も治療をさせてもらったので、もう残ってしまった症状については仕方ないとのお考えでしたが、後遺障害等級が認定される可能性があると判断できましたので、私たちがお手伝いして主治医に労災保険用の後遺障害診断書を作成してもらい、労災保険に後遺障害申請をしました。

その結果、首から肩にかけての疼痛で14級、眩暈で12級が認定され、併合12級の認定結果となりました。

そして、労災保険で後遺障害等級が認定されたことで、労災保険から障害一時金が支給されました。

4.個人賠償責任保険との示談交渉

⑴労災保険からの支払い以外に加害者に請求できるもの

これまでご紹介したとおり、Mさんの場合は、労災保険で症状固定まで治療を受け、症状固定後には12級の後遺障害等級が認定されて、障害一時金を受け取ることができました。

しかし、労災保険から支給されたのは、治療費・通院交通費・障害一時金のみで、労災保険からは慰謝料は補償されません。

また、労災保険の休業補償は6割ですので(特別支給金として2割が加算されます)、残りの4割は補償されません。

さらに、労災保険の後遺障害の障害一時金は、後遺障害逸失利益の一部に充当されますが、多くの場合は後遺障害逸失利益の金額には満たないため、逸失利益の差額も補償されていないことになります。

そのため、Mさんは、通院慰謝料や後遺障害慰謝料、休業損害の4割部分、障害一時金だけでは不足している後遺障害逸失利益の一部を加害者本人に請求することができました。

そこで、私たちは、これらのMさんの損害額を計算して加害者本人に約1000万円を支払うよう求めました。

⑵個人賠償責任保険と示談

私たちが損害賠償請求をしたところ、加害者がこの状況になって慌てて再度自身の加入している保険を確認したらしく、個人賠償責任保険が使えるとの連絡がありました。

この個人賠償責任保険には示談代行も付いていましたので、その後は保険会社の担当者との示談交渉になりました。

保険会社との示談交渉では、労災保険が認定した後遺障害12級はそのまま認められたものの、Mさんが横断歩道ではない場所から横断しているという過失があるとして、35%の過失相殺を主張されました。

しかし、加害者が自転車で、赤信号で停車している自動車の列をセンターライン側から追い抜いて走行するという危険な運転をしていることを考えると、35%もの過失相殺は妥当ではないと思われました。

そこで、私たちは保険会社との交渉を重ね、最終的には20%の過失相殺として、約800万円で示談が成立しました。

その結果、Mさんは、労災保険からの障害一時金なども合わせると、合計1000万円以上の補償を受けることができました。

5.まとめ

今回は、自転車事故の被害者のケースをご紹介しました。

今回のMさんは、結果的には十分な補償を得ることができましたが、ご相談にいらっしゃった際には、治療費の立替をしなければならず、本当に加害者が賠償に応じてくれるのかという大きな不安を抱えていました。

自動車事故の場合は、ほとんどの場合で任意保険会社が示談の窓口になり、治療費も直接医療機関に払うなどの対応(一括対応)をしてくれますが、自転車事故の場合には、今回のMさんのように加害者に保険に加入していないと言われたり、示談代行の保険がなく、加害者本人と交渉しなければならない場合などもあります。

被害者ご自身ではよく分からずに不安になることも多いと思いますので、まずは一度詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

私たち優誠法律事務所では、交通事故に関するご相談は初回無料でお受けしておりますので、是非ご相談ください。

6.最後に・・・

自転車側の保険としては、自転車保険以外にも、今回のケースの加害者が加入していた個人賠償責任保険があります。個人賠償責任保険は、自動車保険や火災保険の特約として付帯することができます。また、クレジットカードに付帯されている保険でも個人賠償が含まれているものもあります。

そのため、他の保険でカバーできるのであれば、必ずしも自転車保険のみの保険に加入する必要はありませんが、自転車で交通事故を起こしてしまった場合に適用される保険が何もない場合、加害者本人が被害者の治療費や慰謝料などを負担しなければならないなどのリスクがあります。

今回ご紹介したMさんの事例では、もし加害者が個人賠償責任保険に入っていなければ、加害者本人がMさんに約800万円の賠償をする必要がありました。

さらに、Mさんが通勤中でなければ、労災保険も使えなかったため、その場合には1000万円以上をMさんに補償する必要がありました。

このように考えると、無保険で自転車を運転することには大きなリスクがあります。保険加入が義務化されていない地域の方も、自転車保険などに加入することを強くお勧めします。

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

裁判で死亡慰謝料を増額させることができた事例

今回は、死亡交通事故の訴訟において死亡慰謝料の増額が実現した事例をご紹介します。

後に解説するように、実務上、交通事故における死亡慰謝料の金額には基準があります。

もっとも、具体的な事案によっては、死亡慰謝料は増額されるべきであり、必ずしもこの基準に拘束される訳ではありません。

しかし、相手方保険会社が、このような死亡慰謝料の増額に関する主張を認めてくれることは少ないという印象です。

そのため、死亡慰謝料の増額を求める場合には、今回ご紹介する事例のように、通常は民事訴訟を提起せざるを得ないことになります。

1.死亡慰謝料の基準とは

交通事故における慰謝料については、「民事交通事故訴訟賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に算定の基準が記載されています。

現在、死亡慰謝料に関しては、次の基準が示されています。

| 一家の支柱 2800万円 母親、配偶者 2500万円 その他 2000万円~2500万円 |

補足ですが、「その他」とは独身の男女、子供、幼児等をいいます。

また、本基準は、死亡慰謝料の総額であり、近親者の慰謝料等(民法711条所定の者とそれに準ずる者の分)も含まれています。

なお、以前は、次の基準が示されていました。

| 一家の支柱 2800万円 母親、配偶者 2400万円 その他 2000万円~2200万円 |

現行では、「母親、配偶者」の基準が以前よりも100万円上がっていることが分かります。

これは当時、「母親、配偶者」の裁判例の多くが2400万円~2500万円の水準であったことが考慮されたようです。

また、「その他」についても、基準の上の金額が以前よりも300万円引き上げられていることが分かります。

これは当時、子供を中心とした若年の単身者については、全国的な裁判例の水準が2200万円~2500万円の間にあったことが考慮されたようです。

2.慰謝料増額事由とは

精神的損害を算定するにあたり、どのような事情を、どのように考慮するかについて、特別な定めが設けられている訳ではありません。

そのため、従来から裁判例は、慰謝料の金額について、各場合における事情を考慮し、裁判官が自由な心証をもって算定すべき旨を判示しています。

また、慰謝料の算定にあたっては、被害者側の事情のみならず、加害者側の事情も考慮してよいとされています。

なお、赤い本においては、慰謝料増額事由に関して、次の記載がなされています。

加害者に故意もしくは重過失(無免許、ひき逃げ、酒酔い、著しいスピード違反、ことさらに)信号無視、薬物等の影響により正常に運転ができない状態で運転等)または著しく不誠実な態度等がある場合

3.事例の紹介~死亡事故の訴訟において死亡慰謝料増額が実現した事例~

被害者は、横断歩道を青信号で歩行していたところ、加害者が運転するトラックに撥ねられたことにより、亡くなってしまいました。

事故状況はドライブレコーダーに映っていましたが、なぜ加害者は被害者に気がつかなかったのか分からないほど、加害者の過失は非常に重大なものでした。

また、加害者の事故後における態度が、あまりにも不誠実なものでした。

このような状況で、私たちは被害者のご遺族であるBさん・Cさん・Dさんからご相談を受け、損害賠償請求事件についてご依頼いただくことになりました。

まずは、自賠責保険金を回収するため、加害者加入の自賠責保険会社に対して被害者請求を行いました。

その結果、加害者加入の自賠責保険会社から、自賠責保険金の上限額である3000万円が支払われました。

次に、加害者加入の任意保険会社に対して、裁判基準で計算した損害額を請求するとともに、死亡慰謝料については慰謝料増額事由が認められる旨の主張をしました。

しかしながら、加害者加入の任意保険会社からは、「その他」の基準である2000万円~2500万円しか認定できない旨の回答がなされました。

そのため、やむを得ず、交通事故(不法行為)に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、裁判内で、死亡慰謝料について慰謝料増額事由が認められる旨の主張をすることにしました。

4.本件訴訟における争点は慰謝料増額事由の有無

民事訴訟においては、次の点が死亡慰謝料の増額事由に該当する旨の主張を展開しました。

①加害者の過失が一方的かつ重大な過失であること

②加害者の事故後の態度が著しく不誠実であること

一方、相手方代理人からは、上記①及び②は慰謝料増額事由に該当しない旨の反論がされるとともに、死亡慰謝料は「その他」の基準である2000万円~2500万円しか認定できない旨の反論がなされました。

上記反論のうち、上記①及び②が慰謝料増額事由に該当しないという反論に対しては、実況見分調書を含む捜査記録等を精査した上で説得的な主張を展開するとともに、陳述書等の資料を作成した上で証拠提出を行うといった主張・立証活動を行いました。

また、上記反論のうち、死亡慰謝料は「その他」の基準である2000万円~2500万円しか認定できない旨の反論に対しては、概ね次の主張を展開しました。

⑴赤い本に記載されている基準は、必ずその幅の中に収めなければならないという絶対的な基準ではないこと

⑵「その他」の類型にあたる被害者の事案について、2500万円を上回る認定がなされている裁判例が相当数確認できること

⑶本件と類似した状況を踏まえて判示された裁判例においても、2800万円の死亡慰謝料が認定されていること

5.本件訴訟の結果~死亡慰謝料が2800万円に増額~

双方からの主張が一段落した後、裁判所から、2800万円の死亡慰謝料を前提とする和解案が提示されました。

また、詳細については割愛しますが、上記和解案では、死亡逸失利益の基礎収入額についても、当方が主張したとおりの金額で計算がなされていました。

以上より、訴訟上の和解が成立するに至りました。

その結果、既に支払われている自賠責保険金と合わせて、合計1億円の賠償金が保険会社から支払われました。

6.まとめ

交通事故で身内が亡くなった場合、保険会社から十分な賠償金を受け取ったからといって、心の傷が癒えるものではありません。

しかし、保険会社から十分な賠償金を受け取ることが、一つの区切りになることも確かです。

もっとも、保険会社から十分な賠償金を受け取るためには、保険会社との間で交渉する必要があります。

大切な人を失った傷がまだ完全に癒えない段階で、このような交渉をご遺族自身が行うことはかなりの負担です。

また、弁護士に依頼することにより、多くの場合で保険会社から得られる示談金が増額します。

今回ご紹介した事例のように、弁護士に依頼して民事訴訟を提起することによっても、受け取る賠償金が多くなることもあります。

優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

死亡交通事故の場合は、保険会社との対応が負担になると思いますし、弁護士に依頼することによるメリットも大きいといえますので、弁護士への相談や依頼を積極的に検討することをおすすめします。

弊所は全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

【関連記事】

死亡交通事故における若年労働者の死亡逸失利益は平均賃金(賃金センサス)で計算

死亡交通事故における無職者(失業者)の死亡逸失利益の算定方法を解説!

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

どのような場合に交通事故で労災保険を使うべきか?~労災のメリット~

通勤中や業務中に交通事故に遭ってしまった場合、労災保険から治療費や休業損害、通院交通費などを受け取ることができます。

しかし、通常は加害者側の保険会社が治療費・休業損害などを補償してくれますので、労災保険を使う必要はないと考える被害者の方も多いと思います。

実際、当事務所にご依頼いただいた交通事故被害者の方のうち、労災保険を使っている方はさほど多くはありません。

ただ、意外と労災保険を使うことにメリットがある場合は多いです。

そこで、今回は、どのような場合に労災保険を使うべきか?・労災保険を使うメリットは何か?などについてご説明していきます。

1.交通事故で労災保険を使える場合

⑴業務災害

交通事故で労災保険を使える場面として、イメージしやすいのは業務中に交通事故に遭ってしまう「業務災害」ではないでしょうか。

例えば、タクシー運転手や外回りの営業職などの人が、仕事中に交通事故に遭った場合、業務災害に該当しますので、労災保険で治療を受けたり、休業の補償を受けることができます。

仕事で自動車やバイクを運転していた場合だけでなく、仕事中に自転車や徒歩で外出した際に交通事故に遭った場合でも業務災害に該当します。

⑵通勤災害

業務災害だけでなく、通勤中に交通事故に遭った場合も、「通勤災害」として労災保険を使うことができます。

通勤災害の場合も、自動車やバイクで通勤中に交通事故に遭った場合だけでなく、徒歩で通勤中に交通事故に遭った場合でも労災に該当します。また、仕事帰りに寄り道をするなどして通勤ルートを外れた場合などは、通勤中の交通事故として認定してもらえないこともありますが、通勤ルートから少し外れたくらいであれば通勤災害として認定してもらえることが多いという印象があります。

2.労災保険で補償されるもの

⑴治療費

業務中や通勤中に交通事故に遭った場合、労災保険を使うと、業務災害の場合は「療養補償給付」、通勤災害の場合は「療養給付」という言い方をしますが、いずれも治療費が支給されます。

そして、この治療費については、労災保険が認定した治療費の全額が支給されます。後で説明しますが、被害者側に過失がある場合や過失割合が大きい方(加害側)であっても全額支給されますので、過失のある人にとってはメリットがあります。

この治療費は、基本的に交通事故直後から症状固定(治癒)までの支給となりますので、症状固定を迎えると支給されなくなるという点は加害者側保険会社が治療費の対応をする場合と同じです。なお、当たり前ですが、労災から治療費が支給される場合、加害者側保険会社から治療費を二重取りすることはできません。

⑵休業補償(6割)

交通事故によって仕事を休んでしまった場合、その休業による減収を補償してくれるのが労災保険の休業補償です。

しかし、労災保険の休業補償の場合、全額は支給されず、6割しか支給されません。

ただ、休業補償と併せて特別支給金という名目で2割分が支給されますので、結局8割を受け取ることができます。なお、休業補償についても、加害者側保険会社からの休業損害と二重取りはできませんが、特別支給金だけは二重取りが可能です。

そのため、加害者側保険会社から休業損害を100%もらっている被害者の方も、労災保険の申請をすれば、特別支給金は受け取ることができます(過失0%の交通事故であれば結果的に120%を受け取れます)。

また、加害者側保険会社から休業損害が支払われる場合は、有給休暇を取得した日についても有給休暇を買い取るような形で休業損害が支給されますが、労災は有給休暇を取得した分は補償されないという違いがあります。

⑶通院交通費

通院のための交通費も労災保険から支払われます。労災保険が交通事故による治療として認定した通院に対応する通院交通費が認められることになります。

また、これも当たり前ですが、通院交通費も加害者側保険会社からの支払いと二重取りはできません。

⑷障害給付

労災保険でも、交通事故の自賠責保険と同じように症状固定時に症状が残ってしまった場合には後遺障害(障害給付)の申請ができます。

そして、労災保険において審査が行われて障害等級が認定されると、障害等級に応じた障害一時金(7級以上は年金)の支払いを受けることができます。

ただ、この障害一時金は損益相殺の対象とされますので、加害者側保険会社からの後遺障害に関する支払いと二重取りはできません(自賠責保険と同時に労災保険に申請した場合などは支給調整が行われることがあります)。

なお、障害給付についても、特別支給金が支給されますが、この特別支給金については、加害者側保険会社からの後遺障害に関する支払いと関係なく受け取ることができます(二重取りが可能)。

3.労災保険を使うことにメリットがあるケース

⑴加害者が保険未加入の場合

交通事故の場合、通常、加害者が任意保険に入っていれば、加害者側保険会社が病院等に直接治療費を払ってくれます(これを「一括対応」といいます)。また、休業損害についても、休業損害証明書などの休業に関する資料を提出すれば、加害者側保険会社が払ってくれます。しかし、加害者が任意保険に入っていなかった場合、このような対応ができませんので、被害者側で治療費を立て替える必要があります。

加害者がすぐに立替分を払ってくれれば良いですが、しばらく立替が続くと被害者側の負担が大きくなってしまいます。そこで、業務災害や通勤災害の場合には、労災保険を使うと、労災保険から治療費や休業補償が支給されますので、治療費の立替などが不要になります(なお、休業補償については、労災から6割しか支給されませんので、残り4割を加害者本人に請求することは可能です。)。

そのため、加害者が任意保険に入っていないケースでは、労災保険を使うことのメリットが大きいと言えます。

⑵被害者側にも過失がある場合

例えば、信号待ちで停車中に後方から追突されたような交通事故であれば、0:100で被害者側に過失はありませんが、双方が走行中に発生した交通事故の場合などは、被害者側にも過失があるとされますので、加害者側保険会社からの賠償を受ける際に被害者側の過失割合の分が減額されます(これを「過失相殺」といいます)。

これは、治療費についても同じですので、加害者側保険会社が一括対応で直接治療先の医療機関に治療費を払ってくれた場合には、治療後の示談交渉の際に、支払い済の治療費について被害者側の過失割合分の精算を求められ、慰謝料からその分が控除されることになります。

この場合、労災保険を使うと、治療費は労災から払われますので、治療終了後の示談交渉の際に治療費の分について過失相殺されることがありません。

そのため、慰謝料から過失割合分の治療費を減額する必要がありません。また、労災保険側で、支払った治療費等について加害者側保険会社に負担を求める場合(これを「求償」といいます)もありますので、その際には加害者側保険会社が求償で支払った部分について過失相殺をされることもありますが、この場合でも通常の自由診療より労災適用の方が治療費が低額になりますので、過失相殺分も低額にすることができます。

また、こちらが被害者だと思っていても、相手方も被害主張をしている場合や、過失割合が50:50などの場合には、相手方保険会社が治療費の一括対応をしてくれませんので、その場合にも労災保険を使えば、治療費の心配がなく、治療に専念することができます。

⑶加害者側保険会社に治療費や休業損害を打ち切られた場合

交通事故の直後に加害者側保険会社が治療費を払ってくれていた場合でも、治療の途中で保険会社の判断によって一方的に治療費を打ち切ってくる場合があります。

担当医師もそれ以上の治療の必要性がないと判断している場合や、既に症状固定の診断をしている場合にはやむを得ませんが、担当医師がまだ治療が必要だと判断しているにもかかわらず、加害者側保険会社が一方的に治療費を打ち切った場合には、打切り後の治療費について労災保険に申請することができます。

また、同様に、休業損害についても、まだ治療中で休業が必要であるにもかかわらず、加害者側保険会社の判断によって途中で支給を打ち切る場合がありますが、この場合も打切り後の休業部分について労災保険に申請することができます。

これらの場合、労災保険としても、治療費や休業補償の必要性について審査しますので、申請すれば必ず労災保険が認定してくれるという訳ではありませんが、労災保険の認定を受けられれば、加害者側保険会社が打ち切った後の部分についても受給することができます。

⑷特別支給金を受給できる場合(休業損害・後遺障害)

交通事故によって被害者側に休業損害が発生している場合、基本的に加害者側保険会社が休業損害を支払ってくれます。

そのため、加害者側保険会社から休業損害を払ってもらえる場合には、労災保険を使う必要はないように思われます。

ただ、労災保険には特別支給金という制度があり、休業分の2割を受給することができます。

この特別支給金は、加害者側保険会社から休業損害を受け取っている場合でも二重取りできますので、加害者側保険会社から休損損害を受給した後で労災保険に申請すると、特別支給金のみを受け取ることができます。

後遺障害(障害給付)についても、特別支給金を受給することができます。そのため、先に自賠責保険で後遺障害の認定を受けた場合でも、その後に労災保険に後遺障害の申請をすると特別支給金のみを受け取ることができます。

なお、必ずしも自賠責保険と労災保険が同じ後遺障害等級を認定するとは限らず、労災保険の方が高い等級を認定することもありますので、その場合は、自賠責の等級分が支給調整された上で障害給付の一部も受け取れることになります。

4.労災保険についてよくある質問

⑴会社に不利益があるか?

交通事故の治療などに労災保険を使うことで、勤務先の会社に迷惑をかけたくないと考える被害者も多いようで、労災保険を使用することで勤務先が不利益を受けることがありますか?という質問を受けることもあります。

まず、通勤災害については、基本的に労災保険を使っても勤務先会社が不利益を受けることはありません。

業務災害については、業種や事業所の規模によっては労災保険を使うことで勤務先会社の保険料が上がることがあります。

ただ、業務災害に遭った以上、労災保険を使うことは当然の権利ですし、そのための労災保険ですから、被害者の方があまり気にする必要はないように思います。

⑵会社が手続きしてくれない場合はどうすればいいか?

勤務先会社が労災保険の手続きをしてくれない場合、ご自分で労働基準監督署に申請することもできます。

その際、勤務先会社の押印などがなくても、労基が勤務先会社に押印等の必要な対応をするように指導してくれることも期待できますので、勤務先会社が労災の手続きをしてくれない場合には、一度労働基準監督署にご相談するとよいと思います。

5.まとめ

今回は、交通事故で労災保険を使うメリットについてご説明しました。

上でご紹介したように、加害者側保険会社が問題なく治療費や休業損害の支払いをしてくれている場合には、あまり労災保険を使う必要はないかもしれませんが、被害者側にも過失がある場合や何らかの理由で加害者側保険会社が対応してくれない場合などは、労災保険を使うことで治療費や休業補償の支払いを受けることができますので、メリットが高いといえます。

なお、無保険の自動車等との事故に遭ってしまってお困りの方は、こちらの記事もご覧ください。

また、休業損害や後遺障害がある場合には、特別支給金などのメリットもありますので、加害者側保険会社から支払いを受けた後に労災申請をすることをお勧めする場合もあります。

ただ、ご自身では労災を使うべきか判断できない被害者の方も多いと思いますので、労災を使うべきか悩んだら、交通事故に詳しい弁護士にご相談になるのがよいと思います。

私たち優誠法律事務所では、交通事故に関するご相談は初回無料でお受けしておりますので、是非ご相談ください。

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

片賠とは?物損事故を片賠で解決できた事例

こんにちは、優誠法律事務所です。

これまで公式ブログなどで何度かご説明してきたとおり、交通事故の際に過失割合が争点となった場合には、実務上「別冊判例タイムズ38号」を参照します(基本過失割合についてのご説明はこちらの記事をご覧ください→「過失割合を修正できた事例~駐車場内の交通事故その1~」)。

この書籍には数百の事故類型がまとめられていますが、実際に発生する交通事故は多種多様なため、ぴったり当てはまらないこともあります。

今回は、そのような別冊判例タイムズ38号の類型に当てはまらない態様の事故について、「片賠(片側賠償)」と呼ばれる方法で解決できた事例について、「片賠」とは何かという点も併せてご紹介いたします。

1.事案の概要~変則交差点での交通事故~

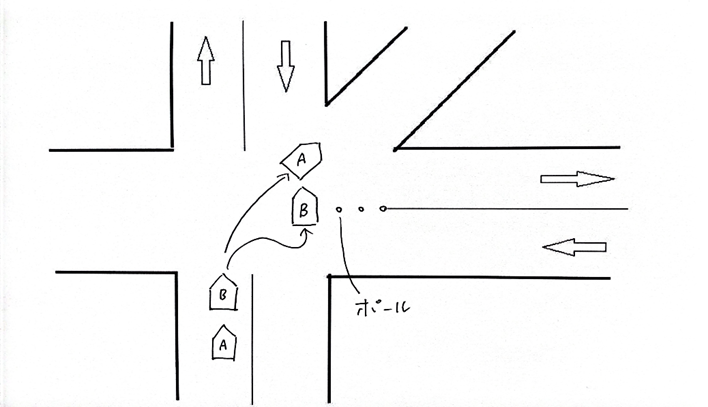

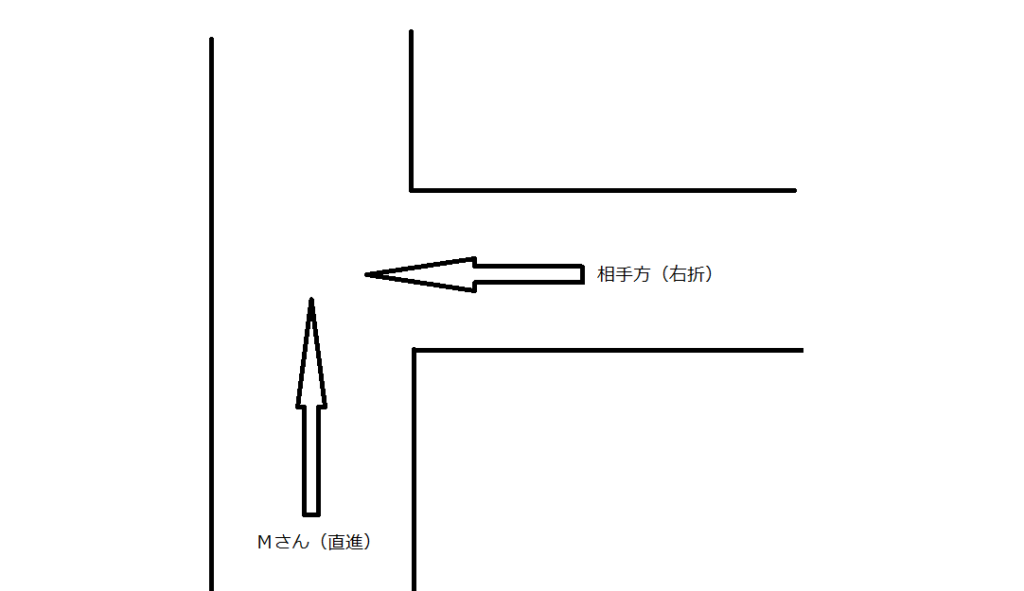

本件の交通事故は自動車同士の事故ですが、変わった交差点で発生したものでなかなか言葉で説明することが難しいです。

文字だとわかりづらいので、以下で図示します。

Bさんの右折先にはポールが立っており、そのまま進むと逆走してしまうことになります。

どうやらBさんはそのことに右折後に気づいて、慌てて進路を変えたところ、Aさんに衝突してしまったようでした。

不幸中の幸いですが、Aさんと同乗の方にはお怪我はありませんでした。

Aさんは、事故後のBさんの対応にご不満があったことや、Bさん加入の保険が使用できないかもしれないという話があったこと(結果的に使用できましたが)、当初0:100での解決を希望されておりご自身加入の保険会社が示談代行で介入することが難しかったこと、Aさんが弁護士費用特約に加入されていたことなどから、当事務所にご相談いただき、ご依頼を受けることになりました。

2.相手損保の主張と「片賠」をご提案した理由

私たちはご依頼後、早速相手損保と交渉に入りました。

争点は過失割合です。

そうしたところ、相手損保からは、当初、別冊判例タイムズ38号の153図や137図に則った解決を提案されました。

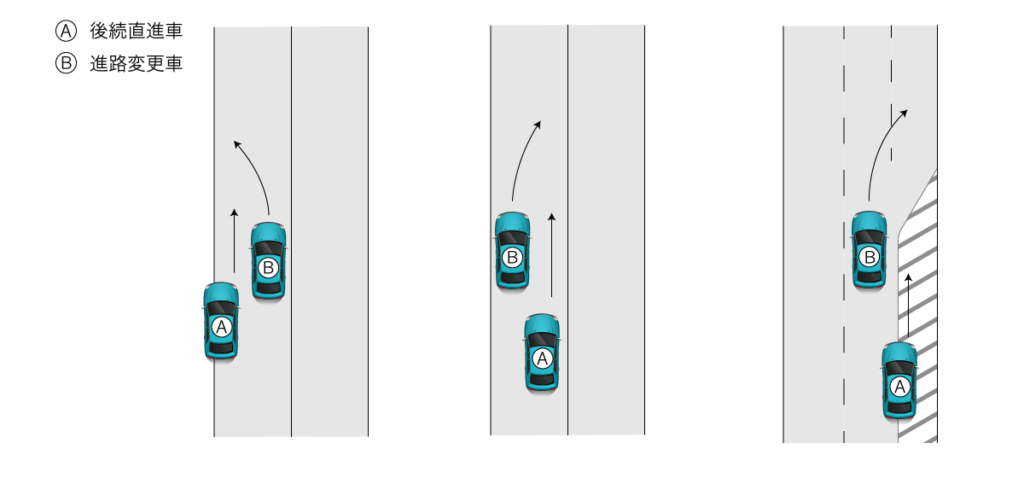

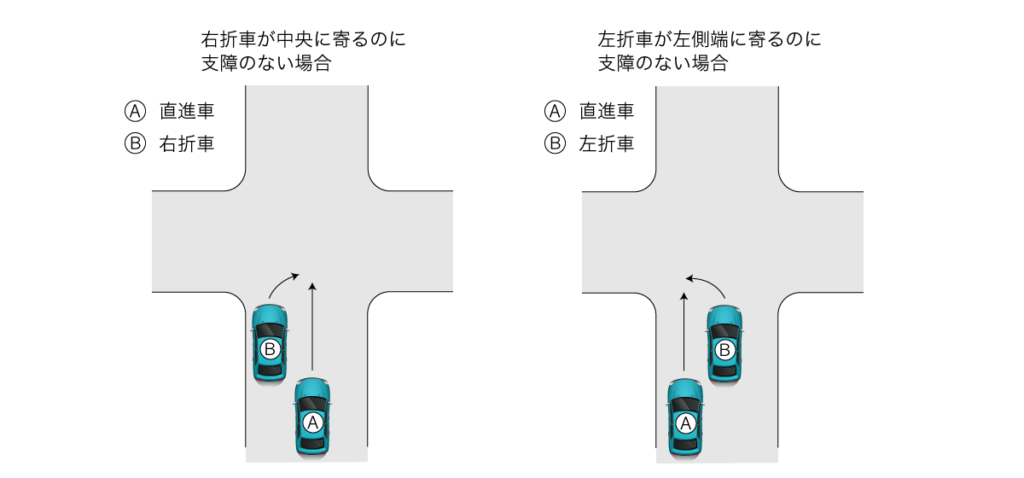

153図や137図は以下のような類型です。

基本過失割合 30(Ⓐ):70(Ⓑ)

基本過失割合 20(Ⓐ):80(Ⓑ)

ご覧いただければわかる通り、153図はそもそも交差点ではない場所での交通事故を想定しており、本件とはかなり類型が異なります。

また、137図は交差点での交通事故についての類型ではありますが、先行のBさんの異常な挙動を反映させたものとは言えません。

したがって、当方からは、別冊判例タイムズ38号のこれらの類型に無理やり当てはめて解決するのではなく、あくまで個別の事情に基づいて解決すべきであると主張しました。

その上で、依頼者Aさんとのお打合せを行いました。

そうしたところ、Aさんとしても当該交差点はわかりにくい交差点であることは従前からご存じであり、何が何でも0:100でなければ示談に応じないというわけではないとのことでした。

弁護士としても、交差点内の双方進行中の事故であり、裁判になったとしても0:100の解決となるとは言い切れないことから、可能であれば示談で終わらせることが望ましいと思われました。

ただ、Aさんにはご自身加入の対物賠償保険や車両保険を使いたくない(保険の等級を下げたくない)というご希望がありました。

そこで、0:10ではないにせよ、こちらの希望を最大限主張する0:95という「片賠」を提案することになりました。

3.「片賠」とは?

交通事故の過失割合は、0:100や、50:50、30:70等、合計で100%となるのが通常であり、理論的にはそうなるべきですし、実際、裁判ではそうなります。

例えば、被害者:加害者が10:90の物損事故の場合、被害者は、自身の車両損害の9割を加害者に請求でき、加害者の車両損害の1割を負担することになります。

他方で、示談交渉の実務では、0:90等の合計100%にならない形での解決が時々あります。

被害者:加害者を0:90で解決した場合、被害者が自身の車両損害の9割を加害者に請求できるのは10:90の場合と同様ですが、0:90の場合は、被害者側は加害者の車両損害の1割を負担する必要がありません。

このような当事者の片方だけが賠償する形での解決(もう一方が賠償しないため、過失割合の合計が100%になりません)を実務上「片賠(片側賠償)」と呼んでいます。

このような取扱いには理論的な裏付けがあるわけではなく、あくまで示談交渉上の妥協の産物と言えます。

片賠となれば、被害者は加害者の車両損害を負担する必要がありません。

したがって、被害者が自身の対物賠償保険を使わずに済みます。

さらに加害者の責任割合が大きければ、自身の車両損害について自己負担分が出たとしても、被害者加入の車両保険も使用せずに修理をできることもあります。

この点は片賠の大きなメリットと言えます。

4.交渉結果(0:95で解決!)

片賠には以上のようなメリットがあり、今回のAさんの事例では特にそのメリットが活かされると思われたため、弁護士からAさんに0:95の片賠で相手損保へ提示することを提案したところ、了承いただきましたので、その内容で引き続き交渉を行いました。

そうしたところ、相手損保からはいくつかの主張がなされましたが、交渉を重ねたところ、最終的には0:95の片賠での解決で合意できました。

5.まとめ

今回は、判例タイムズの基準にしっかりと当てはまらない事案について、0:95の片賠で解決できた事例についてご説明しました。

片賠には理論的裏付けがあるわけではなく、必ずその内容で解決できるというものでもないですが、実現できれば被害者に大きなメリットがある示談方法です。

物損事故の解決について、参考としていただければと思います。

優誠法律事務所では交通事故のご相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

よろしければ、関連記事もご覧ください。

交通事故紛争処理センターで過失割合を争った事例~路外進出車と直進二輪車の交通事故~

信号のない丁字路交差点での右折車同士の交通事故で過失割合を修正できた事例

駐車場内の交通事故の過失割合を逆転させた事例(80:20⇒10:90)

また、公式ブログでも過失割合を修正できた交通事故事例も多数ご紹介しておりますので、そちらも是非ご覧ください。

過失割合を逆転させた事例~丁字路交差点で右折車の右側からバイクが追い抜こうとした際の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・相手方に一時停止あり)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・一時停止なし・同幅員(左方優先の交差点))の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号・右直事故)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号)での右直事故の右折車側~

投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。

交通事故は予期できるものではなく、全く突然のものです。

突然トラブルに巻き込まれた方のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。

■経歴

2008年3月 上智大学法学部卒業

2010年3月 上智大学法科大学院修了

2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務

2021年10月 優誠法律事務所に参画

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

神経症状の後遺障害(12級13号・14級9号)の逸失利益~労働能力喪失期間の相場~

交通事故で首や腰を負傷し、症状固定まで治療を継続しても痛みなどの症状が残存してしまった場合、後遺障害等級としては14級9号の認定を受ける方が大多数です。

また、骨折や靭帯損傷などの器質的損傷を伴うお怪我をされた被害者の場合は、症状固定後も負傷した部位に痛みなどが残存してしまったときに認定される後遺障害等級としては、基本的に12級13号か14級9号となります。

この12級13号や14級9号は、痛みや痺れなどのいわゆる神経症状による後遺障害であることから、加害者側保険会社が後遺障害の逸失利益について、喪失期間を10年(12級13号)や5年(14級9号)に限定するべきだと主張してきます。

しかし、神経症状であっても、必ずしも10年や5年に逸失利益が限定される訳でもありません。

そこで、今回は神経症状による後遺障害等級(12級13号・14級9号)が認定された場合の労働能力喪失期間について、実例を基にご紹介します。

1.後遺障害逸失利益とは?

⑴ 後遺障害逸失利益の計算方法

逸失利益とは、交通事故に遭って後遺障害を負わなければ得られたであろう利益のことをいいます。

後遺障害を負うということは、その分の労働能力が失われ、将来の収入が減ると考えられますので、これを補填するものが後遺障害逸失利益ということになります。

交通事故被害者は、それぞれ状況が違いますので、後遺障害によって完全に仕事を失ってしまう人もいれば、逆にほとんど仕事に影響が出ない人もいて現実の影響は様々ですが、公平の観点から基準となる逸失利益の計算方法が決められています。

具体的には、実務上逸失利益の計算は以下の方法によって算定されています。

逸失利益=「基礎収入」×「後遺障害に応じた労働能力喪失率」×「労働能力喪失期間のライプニッツ係数」

⑵ 基礎収入とは

後遺障害逸失利益を算定する際、基になる基礎収入は、基本的に被害者の交通事故前年の年収を用いることになります。

逸失利益は、交通事故で後遺障害を負わなければ将来得られたであろう利益ですので、交通事故の影響がない事故前年の年収を基にすべきという考えによるものです。

ただ、転職などで交通事故の前年に働いていない期間がある場合など、事故前年の年収が本来の稼働能力に見合ったものではないケースもありますので、その場合は過去の年収や平均賃金を参考に算定する場合もあります。

⑶ 労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害によってどの程度労働能力が失われているかということですが、端的にどの程度収入が減るかということと同じ意味と考えられます。

後遺障害を負った場合に、現実にどの程度収入に影響を受けるか(収入が何%減るか)は、被害者によって異なりますが、基本的に逸失利益を算定する際には、認定されている後遺障害等級によって労働能力喪失率を定めます。

各後遺障害等級による労働能力喪失率は、以下の表のとおりです。

| 後遺障害等級に対する労働能力喪失率 | |||

| 障害等級 | 労働能力喪失率 | 障害等級 | 労働能力喪失率 |

| 第1級 | 100% | 第8級 | 45% |

| 第2級 | 100% | 第9級 | 35% |

| 第3級 | 100% | 第10級 | 27% |

| 第4級 | 92% | 第11級 | 20% |

| 第5級 | 79% | 第12級 | 14% |

| 第6級 | 67% | 第13級 | 9% |

| 第7級 | 56% | 第14級 | 5% |

⑷ 労働能力喪失期間

労働能力喪失期間は、後遺障害の影響を受けて収入が減るであろう期間ということになりますが、裁判所は基本的に症状固定から67歳までと考えています(平均余命の半分の方が長い場合は、平均余命の半分の期間を採用します)。

しかし、12級13号や14級9号のような神経症状の後遺障害の場合には、労働能力への影響が限定的と考えられており、12級13号で10年間、14級9号で5年間とされることが多いといえます。

2.神経症状の後遺障害

⑴ 12級13号

骨折や脱臼、靭帯損傷などの器質的損傷を伴うお怪我の場合、一定期間治療をして症状固定を迎えても、患部の痛みなどの症状が残ってしまうことがあります。

この場合、残存している症状によっては、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害等級12級13号が認定される可能性があります。

ただし、器質的損傷があって痛みがあれば必ず12級13号が認定されるというものではなく、残存している痛みの原因が画像所見などで認められる場合に認定されます。そのため、医師が靭帯損傷の診断をしていたとしても、画像上で靭帯損傷の所見がはっきりしなければ認定されません。

また、事故によって骨折しても、きれいに骨癒合が得られている場合などは、12級13号は認定されにくく、次の14級9号の認定にとどまるということもあります。

⑵ 14級9号

交通事故の被害者の大多数が、首や腰のいわゆるムチウチのお怪我をされて、頚椎捻挫や腰椎捻挫という診断を受けます。

この頚椎や腰椎についても、症状固定に至るまで治療を続けても、首・腰の痛みや手足の痺れなどの症状が残ってしまうことがあります。

この場合、「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害等級14級9号が認定される可能性があります。なお、頚部や腰椎のお怪我でも、明確な画像所見がある場合などには「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されることもありますが、かなり稀なケースといえます。

また、14級9号についても、痛みや痺れがあれば必ず認定されるというものではなく、受傷時の事故態様や治療の経過から痛みの訴えに一応の説明がつき、医学的に説明可能な障害を残す所見のある場合に認定されます。なお、頚部や腰部以外のお怪我でも、症状次第では14級9号が認定されることもあります。

3.12級13号の労働能力喪失期間

⑴ 10年間で認定されることが多い

上でもご説明しましたが、裁判所は、後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間について、基本的に症状固定時の年齢から67歳までの期間と考えています。

しかし、神経症状の後遺障害である12級13号の場合は、後遺障害による労働能力の喪失が限定的ということで、10年間とされることが多く、加害者側の保険会社はほとんどの場合、12級13号は10年間という主張をしてきます。

裁判所も、12級13号の場合は10年を一つの基準と考えていると思われます。

⑵ 10年を超えて認められる事例

12級13号の後遺障害であっても、骨折後に骨癒合したものの関節面に不整が残ってしまった場合や靭帯損傷・神経損傷など、器質的損傷が残存してしまった場合、症状固定から10年を経過しても神経症状が改善しないこともあり得ます。

そのため、裁判所も12級13号であれば労働能力喪失期間は10年間と決めつけている訳ではなく、個別の事例に基づいて痛みや痺れの原因となっている器質的損傷が長期間に渡って残存することを証明できれば、10年を超えて労働能力喪失期間を認めてくれますし、事案によっては、機能障害(可動域制限等)などの後遺障害と同様に症状固定から67歳までの期間を労働能力喪失期間として認めることもあり得ます。

また、加害者側保険会社は、12級13号では基本的に10年間以下の労働能力喪失期間しか認めませんが、交渉によってはそれ以上の労働能力喪失期間を認める場合もあります。以前、当事務所の公式ブログでご紹介した事例(弁護士に依頼することで示談金が増額した事例~右肩腱板損傷・異議申立て・後遺障害12級13号~)では、裁判をせずに、交渉で最初の10年間は労働能力喪失率14%、11年目から67歳までは労働能力喪失率7%、という内容で逸失利益を獲得できています。

なかなか交渉で67歳まで14%の逸失利益を認めさせることは難しいですが、私たちがお手伝いした他の事例でも10年間14%以上の逸失利益を得られた事例も複数あります。

4.14級9号の労働能力喪失期間

⑴ 5年間で認定されることが多い

14級9号の後遺障害の場合、裁判所も基本的には労働能力喪失期間を5年間と考えていますので、判決や和解案も5年が基本となります。

加害者側保険会社も、同様に基本的には14級9号は5年間と主張してくることが多く、酷い担当者は3年間程度で主張してくる場合もあります。

⑵ 5年を超えて認められる事例

14級9号の後遺障害でも、裁判では個別事案の具体的な事情を基に判断されますので、5年を超える労働能力喪失期間が認められるケースはあります。

特に、頚椎や腰椎以外の部位で14級9号が認定されている場合、骨折や脱臼、靭帯損傷などの器質的損傷が伴っていることが多いですから、痛みや痺れの原因となっている点を主張・立証することで長期の労働能力喪失期間が認められている裁判例も多く存在します。

当事務所の最近の依頼者の事例でも、左距骨骨折後の左足関節痛で14級9号、腰椎捻挫後の腰部痛でも14級9号で併合14級が認定された事例で、加害者側保険会社との交渉で7年間の労働能力喪失期間を認めさせることができたものがあります。

5.まとめ

今回は、神経症状の後遺障害(12級13号・14級9号)の逸失利益の労働能力喪失期間についてご説明しました。

上でご紹介したように、当事務所の弁護士は神経症状の後遺障害でも長期の逸失利益を獲得した経験がありますが、神経症状の場合、本来はもう少し長く逸失利益が認められるべき事案でも、実務上、12級13号で10年間、14級9号で5年間と機械的に決められてしまっていることが多いのが実情です。

交通事故に詳しい弁護士が対応することによって、結果が変わることもありますので、後遺障害でお困りの方は是非お気軽にご相談ください。

私たち優誠法律事務所では、交通事故に関するご相談は初回無料でお受けしております。

よろしければ、関連記事もご覧ください。

12級や14級の後遺障害等級において通常より高い労働能力喪失率が認められた裁判例

後遺障害12級や14級の神経症状において通常より長期の労働能力喪失期間が認められた裁判例

【12級13号獲得の事例】

弁護士に依頼することで示談金が増額した事例~右肩腱板損傷・異議申立て・後遺障害12級13号~

【14級9号獲得の事例】

【速報】後遺障害等級認定事例(3)非接触事故~頚椎捻挫・腰椎捻挫~

【速報】後遺障害等級認定事例(4)右直事故~外傷性頚部症候群(頚椎捻挫)~

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

後遺障害診断書を作成してもらえず、裁判で後遺障害等級14級9号前提で和解できた事例

今回は、後遺障害診断書が作成されていないにもかかわらず、訴訟上において後遺障害等級14級9号前提で和解できた事例をご紹介します。

実務上、交通事故によって受傷し、残存してしまった症状について、後遺障害等級の認定を求める場合、後遺障害診断書を作成してもらうことがほぼ必須となります。

しかしながら、様々な理由により、担当医から後遺障害診断書の作成を断られてしまう事例も存在します。

今回のBさんも後遺障害診断書が作成されなかったのですが、訴訟上において後遺障害等級14級9号前提で和解することができました。

同様に後遺障害診断書を作成してもらえずに困っておられる方がいらっしゃいましたら、参考にしていただけますと幸いです。

1.後遺障害とは

交通事故によって受傷した場合、治療によって回復することもありますが、治療を継続しても症状が固定(これ以上よくならないという状態)していまい、不完全な状態で残ってしまうことがあります。

損害賠償の分野においては、このような状態を「後遺障害」と呼ぶことが多いです。

もっとも、単に「後遺障害」が残ったというだけで、直ちに後遺障害に関する損害(例えば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益)が認められる訳ではなく、後遺障害等級表に定められている、いずれかの障害に該当する必要があります。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/payment_pop.html

そのため、まずは、事故の相手方が加入している自賠責保険会社に対して、後遺障害等級認定の申請をすることが基本となります。

また、民事訴訟において、後遺障害等級に該当する旨の主張をすることもあります。

2.後遺障害診断書の重要性

自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請する場合も、民事訴訟において後遺障害等級に該当する旨の主張をする場合も、後遺障害診断書を作成してもらうことがほぼ必須となります。

特に、自賠責保険会社に対して申請する場合は、後遺障害診断書が「請求に必要な書類」の1つとして組み込まれているところです。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/kind.html

後遺障害診断書は、医者が作成する診断書となります。

しかしながら、冒頭で述べたとおり、様々な理由で医者が後遺障害診断書を作成してくれないことがあります。

この場合、後遺障害等級の認定を求めることは非常に困難となります。

3.事例の紹介~後遺障害診断書が作成されずに14級9号前提で和解できた事例~

依頼者Bさんは、自身が乗車していたバイクを直進させていたところ、相手車両が、Bさんの進行を塞ぐような形で対向から右折してきたため、Bさんはなす術もなく相手車両に衝突してしまいました。

その結果、Bさんが乗車していた車両は転倒し、自身の身体も道路に投げ出されて道路に激しく身体が打ち付けられてしまいました。

この事故でBさんは、膝内障や腰部捻挫等の怪我を負いました。

事故後、約6年もの年月が経過していたものの、

①膝周辺から足にかけての冷感・痺れ

②膝が締め付けられるという感覚

が残ったままでした。

そのため、これらの症状について後遺障害等級の認定がなされることを強く希望していたものの、「最初から診ていない」、「症状固定後から時間が経過し過ぎている」などの理由から後遺障害診断書が作成されなかったため、自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請ができないという状態でした。

当然ながら、相手方保険会社も、Bさんの後遺障害等級を認めてくれません。

そのため、やむを得ず、交通事故(不法行為)に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、同手続内で、後遺障害等級(14級9号)に該当する旨の主張をすることにしました。

4.本件訴訟における争点

民事訴訟において、相手方代理人からは、「Bさんの主張する症状について、後遺障害診断書すら作成されていない。そうすると、症状が残存することについて、医師による診断がなされていないのであるから、裁判所においても後遺障害の認定を行うことはできない」といった主張がなされました。

しかしながら、後遺障害診断書は、自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請をする場合の必須書類ではありますが、民事訴訟において後遺障害等級に該当する旨の主張をする場合、そのような拘束がされている訳ではありません。

また、民事訴訟における後遺障害等級の認定は、訴訟に現れた全証拠から、自由な心証に基づいて、裁判所が、その障害等級に該当するのかを判断するものです(自由心証主義)。

したがって、「後遺障害診断書が作成されていないため、裁判所は後遺障害の認定を行うことはできない」という相手方代理人の主張は誤りである旨を指摘しました。

また、本件訴訟においては、概ね以下の対応をしました。

①症状が一貫していなければ通常しなかった行動を複数取り上げて主張。

②画像所見を認めていると受け取られるような相手方保険会社の顧問医による記載があり、これに強く焦点を当てる。

③相手方保険会社作成の医療照会兼回答書の各項目に、後遺障害診断書で記載されるべきことが網羅されていることを挙げる。

5.本件訴訟の結果

双方からの主張が一段落した後、裁判所から、14級9号を前提とする和解案が提示されました。

そして、この和解案はBさんとしても納得できる金額であったため、訴訟上の和解が成立するに至りました。

6.まとめ

このように、Bさんの事例では、後遺障害診断書が作成されていなかったにもかかわらず、民事訴訟において、14級9号前提で和解することができました。

後遺障害診断書が作成されない場合、自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定の申請をすることが事実上できなくなるため、後遺障害等級の認定を求めることは非常に困難となります。

そのため、訴訟が必要となりますので、このようなケースでは交通事故を専門とする弁護士にご相談することをお勧めします。

また、Bさんのように交通事故から時間が経ってしまうと、弁護士が対応できることが限られてしまいますので、できる限り早めにご相談ください。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

☎0120-570-670

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

交通事故で遷延性意識障害などの寝たきりになった場合の慰謝料請求の相場と手続

交通事故は突然の出来事であり、重大な被害をもたらすことも少なくありません。

本記事では、交通事故の被害者が、遷延性意識障害などのいわゆる寝たきり状態となってしまったケースにつき、慰謝料の相場や請求方法について解説していきます。

1.はじめに

⑴ 寝たきり(遷延性意識障害)とは

寝たきり状態の中でも意思疎通ができない症状は、過去には「植物状態」などと呼ばれ,診断名としては「遷延性意識障害」といわれます。

日本では、1972年に日本脳神経外科学会から、「植物状態」の定義が発表されており、同発表によると、その定義は以下のとおりです。

Useful Lifeを送っていた人が脳損傷を受けた後で、以下に述べる6項目を満たす状態に陥り、ほとんど改善が見られないまま満3か月以上経過したもの。

1)自力移動不可能

2)自力摂食不可能

3)し尿失禁状態にある

4)たとえ声は出しても意味のある発語は不可能

5)「目を開け」「手を握れ」などの命令にはかろうじて応じることもあるが、それ以上の意志の疎通は不可能

6)眼球はかろうじて物を追っても認識はできない

⑵ 交通事故で寝たきり(遷延性意識障害)になる原因

交通事故で寝たきり(遷延性意識障害)になる原因はさまざまですが、主なものとしては頭部への強い衝撃、すなわち頭部外傷による脳損傷が挙げられます。

例えば、歩行者と自動車との事故によって、歩行者の頭部がフロントガラスに打ち付けられるなど、交通事故被害者の頭部に強度の外力が加わった時に発症することがあります。

2.寝たきり(遷延性意識障害)になった被害者の権利

⑴ 慰謝料の請求権

交通事故の被害者は、加害者や加害者の加入する保険会社に対し、自身が被った精神的な損害を賠償するよう請求することができます。

この精神的な損害のことを「慰謝料」と呼びます。

⑵ その他の損害賠償

加害者が、上記のとおり慰謝料の支払義務を負うのは、民法の不法行為責任(709条)や、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」といいます。)の運行供用者責任(3条)に基づくものです。

これらの法律では、交通事故の加害者は、被害者に生じた「損害」を賠償する義務を負います。

そのため、交通事故加害者は、慰謝料のほかにも、治療費・通院交通費・入院雑費・休業損害・後遺障害逸失利益・後遺障害慰謝料など被害者が被った損害を賠償しなければなりません。

3.寝たきり(遷延性意識障害)になった場合の慰謝料相場

⑴ 一般的な慰謝料相場

寝たきりになってしまったときに、加害者に請求することができる慰謝料には、次の傷害慰謝料と後遺障害慰謝料があります。

ア 傷害慰謝料

傷害慰謝料は、けがを負ったことに対する慰謝料を指します。

慰謝料の額は、一般的には、その入通院の期間等によって計算されます。

寝たきり状態になってしまう場合には、交通事故後直ちに救急搬送され、その後も入院が継続されていることが多いと思います。

また、慰謝料基準については、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準などと呼ばれる基準があります。一般的には、自賠責保険基準が最も低く、裁判所基準が最も高い金額になります。

裁判所基準で、入院期間1年として計算しますと、傷害慰謝料の額は、およそ321万円です。

イ 後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料は、後遺障害が残存する場合、すなわち治療を継続してもこれ以上良くならないという状態(これを一般的に「症状固定」といいます)になった時に、残存した症状が自賠法上の後遺障害に該当する場合には、これを請求することができます。

自賠法上の後遺障害は、最も重い1級から14級まで等級が定められています。

遷延性意識障害である場合には、1級に該当する場合が多いでしょう。

裁判所基準で後遺障害1級に該当するものとして計算しますと、後遺障害慰謝料の額は、およそ2800万円です。

なお、このように重大な後遺障害が残存した場合には、交通事故被害者の慰謝料のほか、近親者の慰謝料が認められる場合も少なくありません。

⑵ 被害者の属性や事故状況による相場の変動

その他、事故状況が特に悪質である場合には、慰謝料基準を増額することがありますし、被害者の属性(年齢・収入・同居家族の有無)によって、近親者の慰謝料の額も増減することがあります。

4.慰謝料等の請求手続

⑴ 治療・症状固定

傷害慰謝料は入通院期間等を基に算定され、また、後遺障害慰謝料は症状固定を迎えて後遺障害等級が確定しなければ算定することができませんので、慰謝料の請求をするのは治療が終了した後になります。

そのため、原則として、治療中に、相手方に対して慰謝料を請求することは出来ません。

⑵ 後遺障害の認定

治療が終わったら、残存した症状がどのような後遺障害に該当するのかを明らかにするため、通常、加害者の加入する自賠責保険に対して、後遺障害申請を行います。

⑶ 損害計算・保険会社との交渉

治療が終わり、後遺障害も認定されたら、交通事故によって交通事故被害者の方が被った損害額を算定することができるようになります。

損害額を算定したら、加害者または加害者の加入する任意保険会社に対し、その損害を賠償するよう求めましょう。

5.弁護士のサポートが重要な理由

⑴ 適切な慰謝料額を算定

上記のとおり、交通事故の被害者が加害者に対して慰謝料を含む適切な損害賠償を求めるためには、適切な損害計算をしなければなりません。しかしながら、適切な損害計算を自ら行うということは簡単なことではありません。

また、慰謝料は、弁護士が用いる裁判所基準のほか、それよりも低い任意保険会社基準によって計算されることがありますので、相手方に計算を任せたり、それを簡単に信用することはお勧めしません。

弁護士に依頼すれば、適切な慰謝料を請求することができます。

⑵ スムーズな手続きの進行

慰謝料の請求までには、治療を行い、後遺障害の認定を受ける必要があります。

家族が寝たきりになってしまったときには、生活が一変します。

そのような中で、相手方の保険会社とやり取りをしたり、後遺障害の認定を受けるために必要な書類を確認し、用意することは簡単なことではありません。

弁護士に依頼すれば、この先どのように手続きが進むのか先行きが明確になりますし、その多くの手続を弁護士に任せることが可能です。

⑶ 保険会社との交渉力

慰謝料の交渉もそうですが、相手方保険会社との交渉を行うことは容易ではありません。交通事故によって寝たきりになってしまったときに、加害者側から、将来の損害分(将来治療費や後遺障害逸失利益)について、寝たきりになってしまった場合には今後の死亡リスクが高いものとして、これらの期間を短くすべきとの主張がなされることがあります。

結論として、このような主張が通る可能性は高くありませんが、突然このような主張をされたら「そうなのかも」と思ってしまうのも無理はありません。

弁護士に依頼すれば、専門的な知見に基づき、保険会社と交渉してくれますので、適切な損害賠償を求めていくことができます。

6.まとめ

交通事故で寝たきりになった場合の慰謝料請求は、多くの要素が関わるため繊細で複雑なものです。

適切な慰謝料の賠償を求めるためには専門的な知識が必要です。

また、適切な慰謝料額の算定や保険会社との交渉など、弁護士のサポートが不可欠です。

被害者やその家族が十分な補償を受けるために、弁護士と連携し、慰謝料請求の手続きを進めていくことが重要です。

もし、ご家族や近しい方が交通事故によって寝たきりになってしまったときには、是非早期に当事務所にご相談ください。

投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。

交通事故は予期できるものではなく、全く突然のものです。

突然トラブルに巻き込まれた方のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。

■経歴

2008年3月 上智大学法学部卒業

2010年3月 上智大学法科大学院修了

2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務

2021年10月 優誠法律事務所に参画

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

駐車場内の交通事故の過失割合を修正できた事例

今回のテーマは、駐車場内の交通事故の過失割合です。

当事務所の公式ブログ(身近な法律問題を解説!~弁護士法人優誠法律事務所からの情報発信ブログ~)で過去に駐車場内の交通事故の事例をいくつかご紹介したこともあり、当事務所には駐車場内の交通事故に関するお問合せを数多くいただいております。

駐車場内の交通事故は、道路上の交通事故と比べると大怪我を負うケースは少ないですが、過失割合については、道路上の交通事故と同様、問題となることが多いという印象です。

今回も、駐車場内の交通事故の過失割合が問題になった事例をご紹介しますので、皆様のご参考にしていただけますと幸いです。

1.今回の依頼者~駐車場内で車VS車の交通事故~

今回の依頼者Mさんは、神奈川県在住で

・交通事故はショッピングセンターの広い駐車場の中

・相手方に過失割合5:5を主張されている

・交通事故による怪我はなし

・弁護士特約が使用可能

という内容でした。

【本件の争点】過失割合

上が本件の交通事故の現場となった駐車場です(事故当時の写真ではありませんので、実際の当事者双方の車両は写っていません。)。

事故が起きたのは、画像中央にある通路の交差部分になります。

Mさんは、駐車場から出るため、出口に向かって駐車場内を進行していました。

そうしたところ、Mさんが走行していた通路と交差する右側の通路から、同じく出口に向かうため、右折しようとして出てきた相手方に衝突されてしまいました。

過失割合については、双方の保険会社同士で話し合いが行われていましたが、Mさんは20%(Mさん):80%(相手方)を希望していたものの、相手方保険会社からは50%:50%の主張がなされているとのことでした。

Mさんとしては、相手方が一時停止規制を無視して交差部分に進入したとの認識であったため、50%:50%という過失割合に納得することができず、当事務所にご相談されました。

幸い自動車保険には弁護士費用特約が付いていましたので、弁護士費用のご負担なく弁護士に依頼できる状態でした。

2.基本過失割合は?

ご相談いただいた際、まずは今回の交通事故の基本過失割合について検討しました。

(「基本過失割合とは?」については、以前の公式ブログの記事で説明していますので、こちらもご覧ください。)

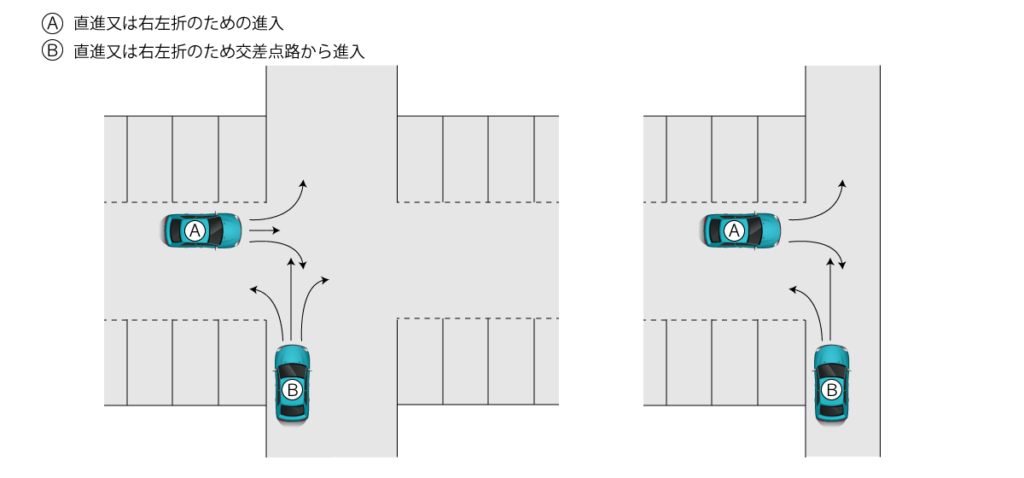

今回の事故は、駐車場の通路を走行している車両同士の交通事故ですので、別冊判例タイムズの334図が基本になりますが、別冊判例タイムズ334図の基本過失割合は50:50になっています(別冊判例タイムズ334図の基本過失割合については以前の公式ブログの記事「過失割合を修正できた事例~駐車場内の交通事故その5~」でご説明していますので、そちらもご覧ください。)。

基本過失割合50(A):50(B)

一方、相手方保険会社が提示していた過失割合も50%:50%であったため、相手方保険会社は、この別冊判例タイムズ334図の基本過失割合を根拠に主張していることが推察されました。

3.基本過失割合からの修正要素

しかしながら、別冊判例タイムズ334図の50%:50%は、あくまでも基本的な過失割合であるため、修正要素がある場合にはその数値が増減することになります(別冊判例タイムズ334図の修正要素については以前の記事「過失割合を修正できた事例~駐車場内の交通事故その5~」でご説明していますので、そちらもご覧ください。)。

Mさんからご依頼いただいた後、どのような修正要素があるか検討するため、交通事故が発生した駐車場を訪れて、事故現場の確認を行いました。

そうしたところ、下の写真のとおり、相手方が走行してきた通路には、「止まれ」との路面標示が描かれていたことに加えて、「合流注意」と記載された看板も置かれていたことが判明しました。

このことを踏まえ、相手方保険会社に対しては、以下の修正要素が存在することを主張しました。

・Mさんは、丁字路の直線路を直進していたこと

・相手方は、「止まれ」との路面標示があるにもかかわらず、これに従わなかったこと

・それに加えて、「合流注意」との看板が置かれて注意喚起もなされていたことから、相手方には著しい過失も認められること

その上で、Mさんの過失割合は20%を上回らないと主張しました。

4.交渉の結果~過失割合20:80で解決~

その後、相手方保険会社は、私たちの主張を受け入れ、基本過失割合から30%過失を修正し、20%(Mさん):80%(相手方)で了承すると回答しました。

Mさんとしても、当初の希望通りの過失割合であったため、裁判にならずに示談が成立しました。

5.まとめ

今回のMさんの場合、結果的に50:50から20:80に過失割合を修正することができました。

このように大幅に過失割合を修正することができたのは、交通事故が発生した場所を訪れて事故現場の確認を行ったことにより、当方に有利な主張内容を構成することができたためであると感じました。

私たちの優誠法律事務所では、交通事故のご相談は無料です。

全国からご相談いただいておりますので、お気軽にご相談ください。

よろしければ、関連記事もご覧ください。

道路進行車と路外からの進入車の交通事故の過失割合を修正できた事例

交通事故紛争処理センターで過失割合を争った事例~路外進出車と直進二輪車の交通事故~

信号のない丁字路交差点での右折車同士の交通事故で過失割合を修正できた事例

駐車場内の交通事故の過失割合を逆転させた事例(80:20⇒10:90)

また、公式ブログにて過失割合を修正できた交通事故事例も多数ご紹介しておりますので、そちらもご覧ください。

過失割合を逆転させた事例~丁字路交差点で右折車の右側からバイクが追い抜こうとした際の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・相手方に一時停止あり)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号なし・一時停止なし・同幅員(左方優先の交差点))の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号・右直事故)の交通事故~

過失割合を修正できた事例~十字路交差点(信号あり・双方青信号)での右直事故の右折車側~

投稿者プロフィール

これまで一般民事事件や刑事事件を中心に、数多くの案件を担当して参りました。

これらの経験を踏まえ、難しい法律問題について、時には具体例を交えながら、分かりやすい内容の記事を掲載させていただきます。

■経歴

2009年3月 明治大学法学部法律学科卒業

2011年3月 東北大学法科大学院修了

2014年1月 弁護士登録(都内上場企業・都内法律事務所にて勤務)

2018年3月 ベリーベスト法律事務所入所

2022年6月 優誠法律事務所参画

■著書・論文

LIBRA2016年6月号掲載 近時の労働判例「東京地裁平成27年6月2日判決(KPIソリューションズ事件)」

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

TFCC損傷とは?後遺障害として認められる?

自転車やバイクでの転倒事故の被害に遭ってしまった場合、手首を痛めてしまうことがあります。

バイク事故などで生じる手首の怪我の中でも、TFCC損傷はよくある傷病といえます。

そこで、今回は、バイクの転倒事故によって、TFCC損傷との診断を受けた場合、どのような損害を賠償請求することができるのかについて解説してきます。

1.TFCC損傷とは

TFCCは、三角線維軟骨複合体(「Triangular Fibro Cartilage Complex」の頭文字をとるとTFCCになります)といい、TFCC損傷は、この三角線維軟骨複合体が損傷することを言います。

三角線維軟骨複合体は、手首の小指側に位置し、橈骨と尺骨という2つの骨の間を結んでいる靭帯や腱、軟骨などの軟部組織の総称です。

2.TFCC損傷の後遺障害

TFCCは、手首の小指側に位置していますので、自転車やバイクの乗車中に事故に遭い、転倒した際に地面に手をついたりしてしまうと、損傷してしまうことがあります。

TFCC損傷の主な症状は、手首の小指側の痛みです。

特に、ドアノブを回すように手首をひねる動作をする場合に痛みを生じます。

TFCC損傷の場合、手首の関節可動域制限を伴う場合も伴わない場合もあります。

3.後遺障害の認定のポイント

⑴ 認定される可能性のある後遺障害の等級

① 後遺障害とは

交通事故の被害に遭った場合、懸命に治療をしても、「これ以上治療を継続しても改善しない」状態になることがあります。

このような状態に至ることを、「症状固定」と言い、症状固定時に残存した症状のうち、自動車損害賠償保障法施行令の別表に定める症状が、将来にわたり改善しないと認められる場合には、後遺障害が認定されます。

② 12級13号

上記のとおり、残存した症状が後遺障害として認められるためには、自動車損害賠償保障法施行令別表に記載された症状に該当する必要があります。なお、この別表には、1級から14級まで症状の軽重に応じて全部で133類型の症状が記載されています。

そして、TFCC損傷の主な症状は、「痛み」という神経症状です。

自動車損害賠償保障法施行令別表2の12級13号には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と記載されています。

「頑固な神経症状」とは、医学的に残存した神経症状を立証することができるものをいい、基本的には、画像所見等の客観的ないし他覚的な所見の有無によって判断されます。

そのため、TFCC損傷が、レントゲンないしMRI等によってわかる場合には、12級13号が認定される可能性が高いと言えます。

③ 14級9号

自動車損害賠償保障法施行令別表2の14級9号には、「局部に神経症状を残すもの」と記載されています。

(頑固ではない)「神経症状」とは、医学的に残存した神経症状を説明することができるものをいい、症状の程度、外力の程度、治療の経過や症状の推移等を総合的に判断します。

TFCC損傷は、確定診断がつかないことも多く、「TFCC損傷の疑い」などと診断されることも珍しくありません。

画像所見上明らかでない場合には、「TFCC損傷の疑い」と診断されることがありますが、その場合でも他の事情からTFCC部に痛みが生じ、これが将来にわたっても残存する可能性があることを医学的に説明することが可能である場合には、14級9号が認定されます。

⑵ 後遺障害認定のポイント

① 他覚所見の有無がポイント

上記のとおり、同じTFCC損傷という傷病名であっても、他覚所見がある場合には12級13号の認定がなされる可能性があります。

後述のとおり、後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益を請求することが可能になり、その金額は等級によって異なります。

もし、TFCC損傷と診断されたにもかかわらず、画像検査を行っていない場合には、医師に画像検査を依頼しておきましょう。

② 被害者請求の方法で請求することがポイント

後遺障害の請求方法は、交通事故被害者が自ら請求する「被害者請求」と加害者側の任意保険会社に手続きを任せることができる「事前認定」の2つの方法があります。

このように聞くと、「事前認定」の方が手続きの負担が少なく良いように思われるかもしれませんが、後遺障害の請求をする際には、「被害者請求」がおすすめです。

理由は以下のとおりです。

まず、後遺障害の請求には、必要書類が決まっていますが、追加の資料を添付することは禁止されていません。

事前認定では、後遺障害が認定されると賠償額が大きくなるという不利益を被る立場の保険会社が主導して行う手続きになりますので、積極的に後遺障害が認定されるための資料を作成・添付してくれません。

他方、被害者請求は、どのような資料を提出するかを被害者側でコントロールすることができます。

そして、後遺障害の請求は、基本的に書面審査です。どのような資料を添付するかが、後遺障害の認定にとっては非常に重要なのです。

以上のとおりですから、後遺障害の請求をするときには、非常に重要な資料の作成・添付をコントロールすることができる「被害者請求」がおすすめです。

4.TFCC損傷後に後遺障害が認定された場合の損賠賠償額

後遺障害が認定されると、後遺障害慰謝料及び後遺障害逸失利益を請求することが可能になります。

⑴ 後遺障害慰謝料

後遺障害の額は、認定された後遺障害の等級に応じて異なります。

例えば、自動車損害賠償保障法施行令別表2の12級13号が認定されたとき、後遺障害が残存したことによって生じる慰謝料の額は、290万円(裁判所・弁護士基準)がひとつの基準となっています。

また、自動車損害賠償保障法施行令別表2の14級9号が認定されたときには、110万円(裁判所・弁護士基準)がひとつの基準となっています。

⑵ 後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残存したことによって、被害者の将来の労働能力が減退することによって生じる(であろう)減収を損害として捉えたものです。

後遺障害逸失利益は、以下の計算式によって算出できます。

基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間

基礎収入とは、稼働能力であり、実際に働いている方は、事故直前の年収を指すことが多いです。

そして、労働能力喪失率及び労働能力喪失期間は、認定された後遺障害の等級によって変わります。

12級13号の場合には、労働能力喪失率が14%、労働能力喪失期間が10年というものがひとつの基準となっています。

また、14級9号の場合には、労働能力喪失率が5%、労働能力喪失期間が5年というものがひとつの基準となっています。

例えば、基礎収入額が400万円の方がTFCC損傷の怪我を負った場合には、12級13号に認定されたときには約477万円が逸失利益の金額となり、同14級9号の場合には約91万円が逸失利益の額となります。

5.まとめ

いかがでしたでしょうか。

TFCC損傷という傷病は、交通事故に遭って初めて聞いたという方も多いと思います。

交通事故に遭ってあまり聞きなれない診断がなされると、不安に思うこともありますよね。

優誠法律事務所では、多くの交通事故の被害に遭われた方からご相談・ご依頼をお受けしています。

バイクや自転車の転倒事故に遭って、TFCC損傷の診断を受けた方は、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

2011年12月に弁護士登録後、都内大手法律事務所に勤務し、横浜支店長等を経て優誠法律事務所参画。

交通事故は予期できるものではなく、全く突然のものです。

突然トラブルに巻き込まれた方のお力になれるように、少しでもお役に立てるような記事を発信していきたいと思います。

■経歴

2008年3月 上智大学法学部卒業

2010年3月 上智大学法科大学院修了

2011年12月 弁護士登録、都内大手事務所勤務

2021年10月 優誠法律事務所に参画

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (共著、出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。

肩腱板損傷の後遺障害 12級・14級・非該当の事例の比較

肩の腱板損傷は、バイクや自転車の交通事故の被害者の方に比較的多い傷病です。

当事務所の依頼者の方の中にも、腱板損傷による後遺症が残ってしまい、後遺障害の申請をお手伝いするケースは多く、これまでも当交通事故専門サイトや当事務所のブログで具体的な事例をご紹介してきましたが、後遺障害等級12級が認定された場合、後遺障害等級14級の認定でとどまった場合、非該当になってしまった場合など、依頼者によって結果は様々です。

そこで、今回は、最近の4人の腱板損傷の依頼者の方々のケースを比較しながら、後遺障害等級が認定された理由、認定されなかった理由などを考えてみたいと思います。

腱板損傷でお困りの方は、参考にしていただけますと幸いです。

腱板損傷とは?

腱板とは

腱板とは、肩の中にある筋肉(インナーマッスル)で、肩甲下筋腱(けんこうかきんけん)、棘上筋腱(きょくじょうきんけん)、棘下筋腱(きょくかきんけん)、小円筋腱(しょうえんきんけん)の4つのことを指します。

簡単に言うと、腱板は、肩関節がスムーズに動くように調整する役割を担っています。

腱板損傷の症状

この腱板が損傷してしまうと、肩に痛みが出ます。肩を挙げたときに強い痛みを感じたり、肩の痛みで夜も眠れないという被害者の方もいます。

また、損傷がひどい場合(腱板断裂)、肩関節の可動域が制限され、肩が挙がらなくなってしまうこともあります。

腱板損傷の原因

腱板損傷の原因としては、交通事故のような外傷性の怪我によるものと、加齢性の変化によるもの、加齢性の変化が進んでいたところに外傷も加わって起こるものなどが考えられます。

腱板損傷の診断方法

腱板は、レントゲンには映りません。

そのため、レントゲンでは正確な診断はできず、MRIを撮影して診断する必要があります。

また、MRIによって腱板損傷が認められたとしても、ある程度の年齢の方になると、加齢性の変化による損傷ということも考えられます。

そのため、交通事故による腱板損傷であることを証明するためには、事故直後にMRIを撮影する必要があります。

事故直後のMRI画像で、腱板に輝度変化が認められれば、事故による外傷と認められ、症状固定時まで後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級が認定される可能性が高まります。

肩腱板損傷で認定される後遺障害等級(10級・12級・14級・非該当)

10級10号

腱板損傷によって、肩関節の可動域が2分の1以下に制限されていれば、「関節の機能に著しい障害を残すもの」として10級10号が認定される可能性があります。

ただし、肩関節の可動域が制限されていれば必ず認定されるというものではなく、MRI画像などの客観的な医学的所見から、そのような重度の可動域制限の原因が認められる場合に認定されます。

12級6号

腱板損傷によって、肩関節の可動域が4分の3以下に制限されていれば、「関節の機能に障害を残すもの」として12級6号が認定される可能性があります。

12級6号についても、肩関節の可動域制限があれば必ず認定されるというものではなく、MRI画像など可動域制限の原因となる腱板損傷の所見が認められる場合に認定されます。

12級13号

腱板損傷による肩関節の可動域制限がない場合や4分の3以下までの制限はない場合、肩関節の痛みが残存していれば、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定される可能性があります。

12級13号についても、肩関節の痛みがあれば必ず認定されるというものではなく、MRI画像など肩関節の痛みの原因となる腱板損傷の所見が認められる場合に認定されます。

14級9号

腱板損傷による肩関節の可動域制限がない場合や4分の3以下までの制限はない場合で、肩関節の痛みが残存しており、12級13号を認定するほどの腱板損傷の所見がない場合、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定される可能性があります。

14級9号についても、肩関節の痛みがあれば必ず認定されるというものではなく、受傷時の態様や治療の経過から痛みの訴えに一応の説明がつき、医学的に説明可能な障害を残す所見のある場合に認定されます。

つまり、MRI画像などで明確な腱板損傷までは認められなくても、損傷を疑う所見がある場合なども認定される可能性があります。

非該当

腱板損傷の診断があり、肩関節の可動域制限や痛みなどがあっても、その裏付けとなるMRI画像の所見などがない場合、後遺障害等級は認定されず、非該当となる場合があります。

最近の4名の依頼者の比較

当事務所の弁護士が最近担当させていただいた腱板損傷の被害者の4名を比較すると、以下の表のようになります。4名とも40~50代の男性です。

Bさんの事例については当交通事故専門サイトで、HさんとKさんの事例については当事務所のブログでご紹介していますので、そちらもご覧ください。

| 事故時の状況 | 初回申請結果 | 異議申立て結果 | MRI撮影時期 | |

| Bさん | 自転車運転中 | 14級9号 | 12級13号 | 2ヶ月後 |

| Hさん | バイク運転中 | 非該当 | 12級13号 | 1ヶ月半後 |

| Fさん | バイク運転中 | 14級9号 | 14級9号 | 1ヶ月以内 |

| Kさん | 自動車運転中 | 非該当 | 非該当 | 5ヶ月後 |

12級が認定されたケース

Bさんの場合(14級9号⇒12級13号)

Bさんの事例のご紹介はこちら(【速報】後遺障害等級認定事例(2)~右肩腱板損傷~)

Bさんは、自転車運転中に赤信号の交差点で信号待ちをしていたところ、左折しようとした加害者車両に衝突され、頚椎や右肩などを負傷しました(頚椎捻挫・右肩腱板損傷)。

Bさんは、交通事故から約2ヶ月後に右肩のMRIを撮影しており、読影医のレポートでも「右肩腱板損傷」と診断されていました。

そして、症状固定時の右肩関節の症状は、肩関節の可動域制限(4分の3以下)と痛みが残存しているという状態でした。

しかし、初回の後遺障害申請では、MRI画像上「本件事故よる腱板損傷は認められない」との判断で、右肩については14級9号の認定にとどまりました。

その後、読影医のレポートと主治医のカルテを添付して、右肩腱板損傷が交通事故によるものであることを強く主張して異議申立てを行ったところ、12級13号が認定されました。

Bさんのケースは、MRIの撮影時期が若干遅かったものの、読影医のレポートで「右肩腱板損傷」と明確に診断されていたことと、事故直後のカルテに腱板損傷を裏付けるような記載が見られたことで、交通事故による腱板損傷と認められたものと思われます。

Hさんの場合(非該当⇒12級13号)

Hさんの事例のご紹介はこちら(弁護士に依頼することで示談金が増額した事例~右肩腱板損傷・異議申立て・後遺障害12級13号~)

Hさんは、バイク運転中の左折巻き込み事故によって、身体を地面に強く叩きつけられて、頚椎捻挫、腰椎捻挫、右肩腱板損傷、右手親指MP関節捻挫等の怪我を負いました。

Hさんは、交通事故から約1ヶ月半後に右肩のMRIを撮影しており、MRI画像から主治医が「右肩腱板損傷」と診断していました。

そして、症状固定時の右肩関節の症状は、肩関節の可動域制限はほとんどないものの、強い痛みが残存しているという状態でした。

しかし、初回の後遺障害申請は相手方保険会社の事前認定で行われ、MRI画像上「本件事故よる腱板損傷は認められない」との判断で、右肩については非該当とされていました。

その後、私たちの事務所でご依頼をお受けし、主治医にMRI画像上で損傷部位を指摘してもらう医療照会を行い、その回答を添付して、右肩腱板損傷が交通事故によるものであることを主張して異議申立てを行ったところ、12級13号が認定されました。

Hさんのケースは、事故から約1ヵ月半でMRIが撮影されており、MRI画像上「右肩腱板損傷」と明確に診断されていたことで、交通事故による腱板損傷と認められたものと思われます。

14級が認定されたケース

Fさんの場合(14級9号⇒14級9号)

Fさんは、バイク運転中に隣の車線を並走していた自動車が車線変更してきた際に衝突され、頚椎捻挫、腰椎捻挫、左肩腱板損傷の怪我を負いました。

Fさんは、交通事故直後に左肩のMRIを撮影しており、読影医のレポートには「左肩関節に棘上筋腱損傷及び肩甲下筋腱損傷を疑う所見を認めます」と記載されていました。

そして、症状固定時の左肩関節の症状は、肩関節の可動域制限はないものの、強い痛みが残存しているという状態でした。

その後、初回の後遺障害申請の結果は、MRI画像上「本件事故よる腱板損傷は認められない」ものの、治療状況や症状推移などを勘案すると将来においても回復が困難と見込まれる障害と捉えられるとの判断で、左肩については14級9号が認定されました。

Fさんの場合は、MRIの読影医のレポートで明確な腱板損傷の診断がなかったことから、私たちは外部の医師に画像鑑定を依頼しました。

そうしたところ、鑑定を担当した医師が「棘上筋腱損傷・肩甲下筋損傷」と診断する鑑定書を作成してくれましたので、この鑑定書を添付して異議申立てを行いました。

しかし、異議申立ての結果、自賠責保険は、MRIの画像上「腱板の連続性は保たれている」と判断し、左肩の後遺障害等級は14級9号のままという結果となりました。

Fさんのケースは、MRI画像上、腱板損傷の程度が軽かったということで14級9号の認定にとどまったものと思われます。

非該当のケース

Kさんの場合(非該当⇒非該当)

Kさんの事例のご紹介はこちら(後遺障害等級が認定されなかった事例~左肩腱板損傷~)

Kさんは、自動車運転中に路外から出てきた加害者車両に衝突され、左肩を負傷しました(左肩腱板損傷)。

Kさんは、主治医に腱板損傷と診断されていたものの、交通事故から約5ヶ月後まで左肩のMRIを撮影しておらず、事故からかなり時間が経過した後でMRI撮影をしましたが、MRI画像上、腱板損傷の所見がありました。

Kさんの症状固定時の左肩関節の症状は、肩関節の可動域制限が2分の1以下に制限され、強い痛みも残存しているという状態でした。

その後、初回の後遺障害申請は、相手方保険会社の事前認定で行われましたが、MRI画像上「本件事故よる腱板損傷は認められない」とされ、治療状況や症状推移などを勘案しても、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉え難いとの判断で、左肩については非該当となりました。

Kさんの場合は、MRIのレポートで腱板損傷の診断があったものの、事故からMRI撮影までの時間が空き過ぎていたため、事故による損傷と判断してもらえなかったと考えられました。

そこで、私たちは主治医に医療照会をお願いし、事故直後の左肩の症状について回答をもらい、カルテも取り付けて、事故による腱板損傷であると主張して異議申立てを行いました。

しかし、異議申立ての結果、自賠責保険は、左肩腱板損傷と事故との因果関係を認めず、左肩の後遺障害は非該当のままという結果となりました。

Kさんのケースは、MRI撮影が遅すぎたこと、自動車乗車中の事故で通常は腱板損傷が起きにくい事故態様であったこと、50代で加齢性の変化による損傷の可能性も否めないことなどの事情で、事故と腱板損傷の因果関係を認めてもらえなかったものと思われます。

まとめ

今回は、肩の腱板損傷の後遺障害についてご説明しました。

腱板損傷という同じお怪我でも、ご紹介した4名の依頼者は後遺障害等級の認定結果がそれぞれ違う経緯を辿り、違う最終結果となっています。

腱板損傷は、事故後にMRI撮影が速やかに行われないと、事故との因果関係を証明することが難しくなります。

今回ご紹介した非該当の事例のKさんも、事故直後に私たちにご相談されていれば、違う結果になっていたかもしれません。

私たちが、交通事故の被害者の方に対して、事故後の早い段階で弁護士にご相談なさるようお勧めしているのは、このように事故から時間が経過してしまうと取り返しがつかなくなる場合もあるからです。

私たち優誠法律事務所では、交通事故に関するご相談は初回無料でお受けしております。

是非お気軽にご相談ください。

投稿者プロフィール

法律の問題は、一般の方にとって分かりにくいことも多いと思いますので、できる限り分かりやすい言葉でご説明することを心がけております。

長年交通事故案件に関わっており、多くの方からご依頼いただいてきましたので、その経験から皆様のお役に立つ情報を発信していきます。

■経歴

2005年3月 早稲田大学社会科学部卒業

2005年4月 信濃毎日新聞社入社

2009年3月 東北大学法科大学院修了

2010年12月 弁護士登録(ベリーベスト法律事務所にて勤務)

2021年3月 優誠法律事務所設立

■著書

交通事故に遭ったら読む本 (出版社:日本実業出版社)

交通事故で心身ともに大きな負担を抱えている被害者の方々。

保険会社とのやり取りや後遺障害の申請など、慣れない手続きに途方に暮れてしまう方も少なくありません。

私たち弁護士法人優誠法律事務所は、そんな被害者の方々が正当な補償を受けられるよう、全力でサポートいたします。

交通事故案件の解決実績は2,000件以上。所属弁護士全員が10年以上の経験を持ち、専門的な知識と豊富なノウハウを蓄積しています。

「弁護士に相談するほどのことだろうか」「費用が心配だ」と感じる方もご安心ください。

初回相談は無料で、弁護士費用特約にも対応しています。

全国どこからでもご相談いただけますので、不安を抱え込まず、まずは一度お気軽にお問い合わせください。